Because of its historical novelty, even before the problems of the constitutional structure of the Communities and then of the Union, the process of European integration poses the task of determining the categories that are appropriate for conceiving the political reality to which it gives rise and for understanding its ‘constitution’ in the broad and etymological sense of the term.

What seems difficult to imagine is a political and legal reality able to meet two conditions: on the one hand, that Europe should be an entity capable of confronting the great world powers for the sake of world balance and peace; on the other hand, that its members should retain their autonomy and be political actors in their diversity, so that the citizens of the various member states do not perceive Europe as an entity that is alien or even hostile to them. Looking at the current situation, we can see how difficult it is to reconcile these two conditions.

Another Meaning of Federalism. Approaches to Hermann Moslers Legal Thinking

In this context, the recurring reference to ‘federalism’ seems to depend on the fact that it provides an inescapable interpretative framework for understanding the integration process, both for grasping its development and articulation, and for reflecting on the current state of the Union. Specifically, it is useful because of the need both to preserve the dynamic and open character of integration and to grasp the inherently plural configuration of the supranational reality in political and legal terms. This idea of a structurally plural unity cannot but have repercussions on how representation and the ‘democratic’ form of political participation can and should be understood, and on the sense of political obligation capable of preserving plurality.

However, the use of the term ‘federalism’ is subject to a number of constraints that derive from the tradition of thought that the term is used to denote (from the ways in which this tradition is taken up, reproduced, and, ultimately, projected into new contexts). One entrenched bias that inevitably affects the perception of the ‘federalist’ character of Europe is that its meaning can be exhausted by the dichotomy of federal state – confederation of states[1]. In this regard, it seems useful to recall and follow up a subterranean hint that can be found in the writings of Hermann Mosler, a hint which points toward another meaning of federalism, of which the ‘classical’ dichotomy retains only vague remnants. This is not to turn Mosler into a federalist thinker; nor is it to raise the question of the international legal effects of the constitutions of federal states, to which Mosler had already made an important contribution in 1949[2] and which has been the subject of numerous and quite relevant contributions by the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. The question, then, is what we can and should understand by federalism in relation to Europe on the basis of Mosler’s thinking.

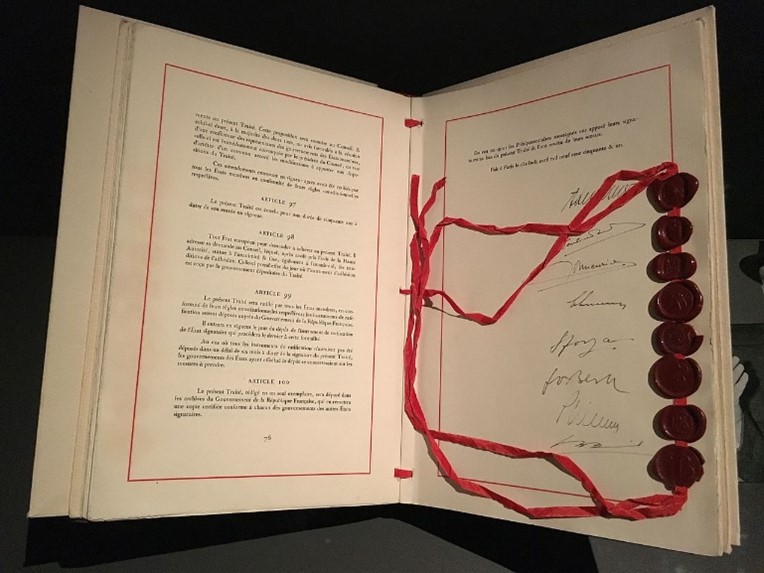

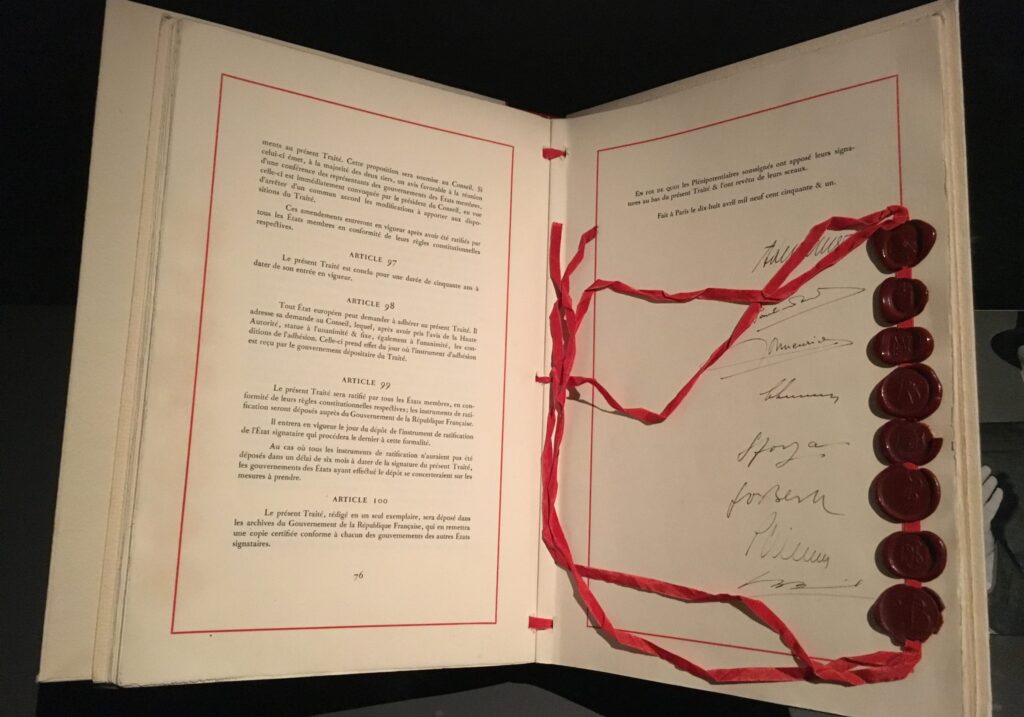

‘Une communauté plus large et plus profonde’. The Foundation of the ECSC in 1951

Hermann Mosler speaks at the Institute. At the table: Gebhard Müller, President of the Federal Constitutional Court, Walter Hallstein, President of the EEC Commission and Hans Dölle, Director of the MPI for Comparative and International Private Law (from left to right).[3]

A first insight can be found in the commentary published in 1951 by the Institute’s Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht on the origin and qualification of the ECSC Treaty, which was to be the first step towards a political federation of the members of the nascent Community. Mosler, who, as is well known, took part in the negotiations as an adviser to Adenauer[4], begins by pointing out that, although the parties did not have in mind the creation of a mega-state, they did want to go a step beyond the realm of intergovernmental relations and create a closer community capable of overcoming the usual forms of international treaties and institutions of the international legal order.

One difficulty, therefore, was to understand exactly what the ‘European federation’ mentioned in the Schuman Declaration could be (which, among other things, was not transposed into the text of the Treaties, where it was referred to as ‘une communauté plus large et plus profonde’). If it meant nothing more than the establishment of a federal state, Mosler argued, “this idea may be politically revolutionary, but it is not a creative legal construction”[5]. What emerges in the first instance is the kind of unconditional reflex mentioned above: when it comes to creating a strong political unity beyond the nation-states, the term ‘federation’ automatically refers to a federal state (especially for those who come from the German historical experience). But it is worth noting that Mosler is no less clear that ‘federalism’ has a much broader meaning. In this sense, he emphasises that “despite all the similarities at the conference, however, it became clear that the methods familiar to the Germans for the co-operation of member associations in a higher unit, which itself has the character of a state, are alien to the other members of the Community”[6], France and Italy in primis. This clarification provides a valuable insight into Mosler’s thinking. Not only does he criticise the shadow of the federal form of (state‑)government, but he also stresses that the creation of a federal bond (“lien fédérale”[7]) is a completely new challenge, because “it is not theoretical concepts a priori, but practical necessities arising from the limited purpose of the union that must determine the construction of institutions”[8].

Federalism Beyond the Federal State

Animated debates. Joseph Kaiser, Hans Kutscher, Ulrich Scheuner and Fritz Münch (from left to right).[9]

Here it is difficult not to recognise what will become a salient feature of Mosler’s approach: its “praxis-oriented” character (which is mentioned here, albeit in a cursory, almost programmatic manner)[10]. Secondly, however, it is clear that the concept of federalism is by no means exhausted in the state-federal form of organisation. Similarly, the emphasis on the absence of a priori theoretical concepts again signals the inadequacy of the Community as a confederation[11].

The idea of federalism beyond the federal state does not appear only occasionally in this paper. Another relevant reference can be found in Mosler’s brief contribution to the conference of the Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer held in Münster in 1962. The topic of the conference was “Federalism as a national and international principle of organisation”. Here Mosler points out that, from a historical perspective, federalism in international society does not exist per se as an attempt to create sovereign state units, but that it is characterised by the aspect of cooperation from below: “Such cooperation, if it leads to regional groupings, can give rise to a federal structure in the international sphere”[12]. In this sense, Mosler rejected the view of those interpreters who argued that federalism would come about by crossing the threshold of the federal state, remarking: “If the federal idea is to be brought to the international stage, the state element in the concept of federalism must be abandoned (…). We must take a more sober view of the process and say: cooperation and collaboration in the international sphere become what one might call ‘federal’ at a certain quantitative level. This happens when a stage is reached where it is permissible to say: here an essential area of public life is so firmly united in the long term that the bond – in sociological terms – is no longer likely to break”[13]. In the context of this quote, it is important not to confuse the call for sobriety with a ‘weak’ conception of federalism.

To complete this excursus, a final insight can be gained from The International Society as Legal Community, first published in 1974. Here, the subject of federalism converges in a discussion of “types of organised co-operation”[14]. There is an immediate warning: “It is necessary to beware of thinking too much on predetermined lines or in well-defined categories”[15]. The direction indicated by Mosler also this time relates to the aspect that “federalism is not confined to States composed of member countries, for it can also form part of the structure of international co-operation”[16]. In this sense, and especially with regard to the possible future of international society, it is stressed that federalism is “a very flexible form of organisation”[17]; the point to be made then relates to the possibility that there may be “other forms of federal cooperation […], which allow more freedom for the particular features of groups of States, for minorities, for different stages of economic and cultural development and so on. […] Co-operation through a federal structure is an appropriate legal arrangement, capable of guaranteeing the freedom of weak parties and providing for effective organisation”[18].

Conclusion. How to Think About Federalism?

On the basis of this cursory survey, it is now possible to draw some final schematic conclusions with regard to our European dimension. First, overcoming the bias towards state-centred federalism, the question of ‘which federalism for Europe?’ can be specified in ‘how to think about federalism?’. In relation to this question, it is the element of cooperation that becomes central, because it reopens the question of the foedus. If one sticks to the dichotomy of federal state – confederation of states, the foedus remains at most a nominal link through the term. On the contrary, in a conception of federalism emphasising the dimension of cooperation among a determined plurality that requires the participation of its members, the specific element of the foedus lies precisely in a kind of (political) unity produced by the legal agreement of different parts – and precisely for this reason it is not of state order. This federalist idea, therefore, stands or falls on its ability to guarantee plurality in the structure of representation.

However, one aspect must be clarified: to say that federal cooperation must not lead to a state-like unity does not mean that it cannot lead to any kind of unity tout court. A federation is a political unity that is constructed differently from the model of sovereign states, which can only mean a rethinking of what political obligation is and, above all, that it must tend to overcome its possible ‘otherness’ in relation to the members of the federation – insofar as this otherness risks undermining the active role of the members.

In other words, the crucial point is to reconcile the presence of the members, with their autonomy and diversity, and the unity of European ‘power’, without which the governance of global processes can only appear as a pious illusion. Of course, this has repercussions on the whole institutional configuration, the meaning and the relationship between powers. If we now recognise that in democratic states the (democratic) legitimation of power is one with the organisation of the powers of the constitution, then the problem does not seem to be the so-called democratic deficit of the European institutions but rather that democracy as a whole has to be conceived differently at the supranational level[19].

An attempt in this direction can be seen in the recent work of one of Mosler’s heirs as director of the MPIL, Armin von Bogdandy. He proposed to elaborate the concept of ‘European society’ mentioned in Article 2 of the Treaty on European Union (a society, it should be noted, understood as structurally plural: neither a monolith nor an undifferentiated mass of individuals)[20]. It is this society that is the singular ‘subject’ of a European constitutionalism (beyond the state and without the state) which, apart from the idea of collective self-determination, goes hand in hand with the need for a democracy of multiple mediations.

Again, federalism in the sense indicated seems to be the most appropriate interpretative scheme to frame this form of democracy. From this point of view, recalling once again Mosler’s insights, it would be worth asking, especially from a practical point of view, how many and which federal thresholds have already been reached with the current institutional organisation of the European Union.

[1] For a different direction, see, inter alia: Armin von Bogdandy, Supranationaler Föderalismus als Wirklichkeit und Idee einer neuen Herrschaftsform. Zur Gestalt der Europäischen Union nach Amsterdam, Baden-Baden: Nomos 1999; Stefan Oeter, »Föderation« oder »Bund« als Oberbegriff: Erscheinungsformen des Föderalen jenseits von Bundesstaat und Staatenbund, in Eva Marlene Hausteiner (ed.), Föderalismen. Modelle jenseits des Staates, Baden-Baden: Nomos 2016, 235-266.

[2] See: Hermann Mosler, Die völkerrechtliche Wirkung bundesstaatlicher Verfassungen. Eine Untersuchung zum Völkerrecht und zum vergleichenden Verfassungsrecht, Tübingen: Mohr 1949.

[3] Photo: MPIL.

[4] Rudolf Bernhardt/Karin Oellers-Frahm, Das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Geschichte und Entwicklung von 1949 bis 2013, Contributions on Comparative Public Law and International Law, , vol. 270, Berlin: Springer 2018, 8-9.

[5] Hermann Mosler, Der Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Entstehung und Qualifizierung, HJIL 14 (1951), 1-45, 33, translated by the author.

[6] Mosler, Vertrag (Fn. 5), 33-34.

[7] Mosler, Vertrag (Fn. 5), 34.

[8] Mosler, Vertrag (Fn. 5), 34.

[9] Photo: MPIL.

[10] See: Felix Lange, Praxisorientierung und Gemeinschaftskonzeption. Hermann Mosler als Wegbereiter der westdeutschen Völkerrechtswissenschaft nach 1945, Contributions on Comparative Public Law and International Law, vol. 262, Berlin: Springer 2017.

[11] For a comparison with Walter Hallstein’s state-federal proposals, see Lange (Fn. 10), 171-174, 318-323.

[12] Föderalismus als nationales und internationales Ordnungsprinzip. Die öffentliche Sache: Aussprache zu den Berichten in den Verhandlungen der Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer zu Münster (Westfalen) vom 3. bis 6. Oktober 1962, Berlin: De Gruyter 1964 (VVDStRL), 139, translated by the author.

[13] Föderalismus (Fn, 12), 139.

[14] Hermann Mosler, The International Society as Legal Community, Collected Courses of The Hague Academy of International Law, Vol. 140, Leiden: Brill Nijhoff 1974, 1-320, 197.

[15] Mosler, International Society (Fn. 14), 203.

[16] Mosler, International Society (Fn. 14), 204.

[17]Mosler, International Society (Fn. 14), 204.

[18] Mosler, International Society (Fn. 14), 204.

[19] On this crucial aspect, see Giuseppe Duso, Reinventare la democrazia. Dal popolo sovrano all’agire politico dei cittadini, Milano: FrancoAngeli 2022.

[20] Armin von Bogdandy, The emergence of European society through public law: a Hegelian and anti-Schmittian approach, Oxford: Oxford University Press 2024.

Matteo Bozzon holds a PhD in Philosophy and Law and is a postdoctoral researcher at the Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.