Intellectually, there is the closest historical connection between the democratic control of foreign policy and the ways in which international law seeks to control the sovereign state.[1]

Friedrich Berber, Sicherheit und Gerechtigkeit, 1934

Friedrich Berber only had a brief affiliation with the Kaiser Wilhelm Institute for Comparative Public Law and International Law (KWI), serving as research fellow (Referent) in international public law in the mid-1930s.[2] Nonetheless, Berber’s activities as a jurist who supported the Nazi regime illustrate important intellectual developments that connected the world of Nazi international law to wider debates in the emerging academic field of international relations. Like other German international lawyers who put their scholarship at the service of the Third Reich, Berber regarded international law as a weapon to be deployed against those who opposed Germany’s foreign policies. What set him apart were his excellent institutional and intellectual connections to English-speaking activists and scholar-politicians. Berber formulated and disseminated critiques of Anglo-American international law that were taken seriously abroad and stand on their own as a contribution to interwar international democratic theory. Berber’s theorising also underpinned his propagandistic activities which consumed most of his energies after 1935. Yet in the mid-1930s, Berber ensured that Nazi jurists were included in liberal internationalist debates on the problems of world order.

Democracy Beyond the Nation State? Beginnings of an Academic Career

Born to Methodist parents, Friedrich (Fritz) Berber completed a law degree in Munich in 1926 before lecturing for one year at a college run by the religious Society of Friends (Quakers) in Birmingham, England. This sojourn became the inspiration for his doctoral thesis on the international legal dimensions of the British Empire, completed at the University of Erlangen in 1928. In 1927, Berber gave a lecture based on his doctoral research at the Deutsche Hochschule für Politik (“German Academy for Politics”) in Berlin. Published in a volume on the crisis of democracy co-edited by Carl Schmitt, Berber’s contribution used the example of the Commonwealth as a voluntary supranational union to illustrate the workings of democracy at a level beyond the nation state.[3] Berber defined democracy loosely as the attempt to ‘anchor human dignity in political institutions’ and praised Britain’s tendency for slow, organic reform, even if such reform had not yet addressed injustices such as India’s colonial status. Quoting the British socialist Harold Laski, Berber affirmed his own faith in the corrective function of public opinion in political life.[4]

In 1930, Berber moved to Berlin and accepted an offer to teach law at the Deutsche Hochschule für Politik. He also gained valuable diplomatic experience when he assisted the KWI’s scientific advisor Erich Kaufmann with representing Danzig at the Permanent Court of International Justice in a dispute with Poland in 1931.[5] In 1932, Berber became director of the newly-created research division at the Hochschule.[6] This promotion meant that he participated in institution-level decisions which involved American philanthropic foundations, as the research division was funded chiefly by the Rockefeller Foundation and the Carnegie Endowment for International Peace.[7] The foundations, closely linked to U.S. political and intellectual elites, were important transatlantic funders of international relations research, which at the time included international law. German scholars had been part of these transatlantic philanthropic networks from the mid-1920s and were highly regarded both for the calibre of their scholarship and for the way in which they managed to funnel scholarly expertise into the policy-making process.

The KWI, whose jurists furnished legal opinions that helped both the Weimar and the Nazi government to push for a revision of the Versailles system, is a case in point. In the late 1920s, the Institute served as a model for U.S. scholars seeking to persuade their own government to take advantage of academic legal expertise. Edwin M. Borchard, a professor of international law at Yale University, singled out the KWI as the most promising among a dozen institutions for the study of international law and international relations in Europe and North America. In a letter to the U.S. State Department, Borchard highlighted that the KWI conducted research for the German Foreign Office, as well as scientific, business and labor organizations, and argued that the State Department would also benefit from ‘an organization that can be called on for scientific aid in the solution of legal and possibly practical problems.’[8] Borchard’s positive evaluation eventually fed into the 1935 creation of the Yale Institute of International Studies.[9] At the beginning of the 1930s, the Rockefeller Foundation even contemplated making a substantial grant to the KWI and transforming it into a European centre for the study of international law and international relations.[10] While the project never progressed beyond its early stages, the plans highlight the excellent institutional reputation that the KWI enjoyed in the Anglophone world, in addition to the scholarly appreciation that has already been highlighted by Gabriela Frei.

“Security and Justice”. Friedrich Berber and the Third Reich

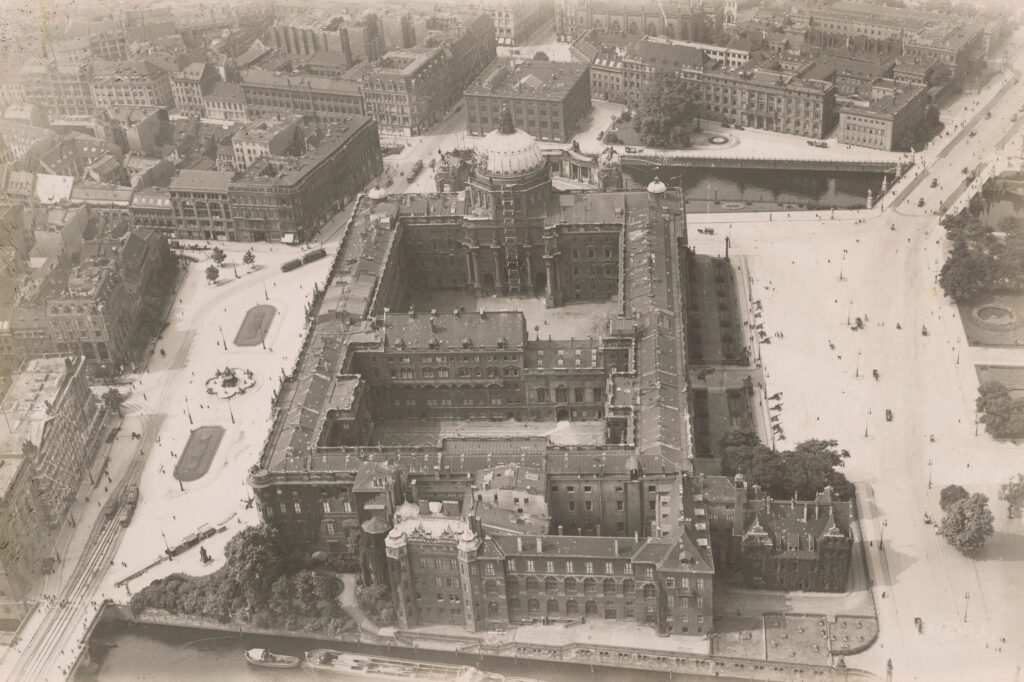

Neighbours: The Berlin Palace, which housed the Institute, and at the top of the photo, behind the dome, the Bauakademie, premises of the Hochschule für Politik, (photo 1920) [11]

After the Nazis seized power in 1933, the transatlantic connections linking American scholars and foundations to German institutions for the study of international law and international relations were ruptured. Many German scholars went into exile, often with financial assistance from U.S. foundations, while foreign funding for German academic institutions dried up.[12] Berber, although previously not a supporter of the Nazis, decided to stay. He discussed the matter with a Quaker friend during a visit to England in April 1933 and resolved to work with rather than against the regime. After Goebbels’ Propaganda Ministry took over the Hochschule in April 1933, Berber initially lost his position as research director. However, by summer 1934 he was leading a new department for international law and international relations at the Hochschule, the Deutsche Zentralstelle für das Studium der internationalen Beziehungen (“German centre for the study of international relations”). Berber also became a protégé of Joachim von Ribbentrop, and the acting director of the Hamburg Institut für Auswärtige Politik (“Institute for Foreign Policy”) in 1935. On Ribbentrop’s orders, Berber transferred the institute to Berlin in 1937 and merged it with his own research division into the Deutsches Institut für Außenpolitische Forschung (“German Institute for Research on Foreign Policy”), chiefly a propaganda-generating research unit. He also assumed a university chair in Berlin in that year.[13]

Among German jurists who did not lose their academic posts, Berber was far from unique in his support for the expansionist course of the regime. Scholars at the KWI did the same, in close cooperation with the Foreign Office, as Rüdiger Hachtmann has argued. The ethos of the KWI as an advisory office for government officials must have been congenial to Berber whose 1934 monograph Sicherheit und Gerechtigkeit (“Security and Justice”) made the case for an approach to international law that put itself at the service of politicians, developing a ‘politics of international law’ (Völkerrechtspolitik) which would provide rationally justified recommendations for action.[14] Berber consciously wrote his book for a wider audience, both in Nazi Germany and in the Anglophone liberal democracies. He succeeded in gaining recognition for it, even if some Nazi jurists were highly critical ofSicherheit und Gerechtigkeit .[15] But aside from Berber’s political positioning, his book is of interest as a window onto interwar debates on international democratic theory.

Democracy, Sovereignty and Disenchantment in Berber’s International Thought

During World War I, organisations such as the Union of Democratic Control had issued calls for the democratic control of foreign policy, claiming that international democratic institutions and a transparent foreign-policy-making process would prevent future wars.[16] While most such visions were not implemented, Berber argued in Sicherheit und Gerechtigkeit that the war did lead to an existential anxiety among political elites and the associated need for a ‘soteriology’, a doctrine of salvation. As modern Europeans had undergone a centuries-long process of disenchantment, it was unsurprising that they sought salvation not in a new religion but the rationalisation of international politics. The law was the ‘rational human form of organisation’ in this doctrine. If democracy was the attempt to restrict and rationalise the power of the state, and to deprive it of its own rationality, the raison d’état, then the democratisation of foreign policy had to manifest itself in the rationalisation of international politics in the form of a soteriological international law that outlawed war. As Berber put it, ‘intellectually, there is the closest historical connection between the democratic control of foreign policy and the ways in which international law seeks to control the sovereign state’. Thus, the vagaries of world history were ossified into a universalistic international law (Weltgeschichte zu Völkerrecht).[17]

Berber also queried other aspects of international democratic theory, such as the idea that democratic states were peace-loving. On the contrary, he argued, democracy made for a volatile foreign policy which was not the case in authoritarian states such as Italy. Other arguments made by liberal internationalists, for example regarding the importance of peace education and ‘moral disarmament’, were similarly twisted into an apologia for Nazi Gleichschaltung: it was much ‘easier for an authoritarian Führerstaat than for a liberal democracy’ to educate its people about peace, as ‘the former is able to form and educate popular opinion in a much more intensive way.’ He also no longer believed in the corrective effects of public opinion – this was a ‘democratic superstition’.[18] Such sentiments were not necessarily abhorrent to Berber’s international audience. By the mid-1930s, many Anglophone liberals were disappointed with efforts to encourage popular participation in international politics and began to reassess their stance on the admissibility of state-sponsored propaganda.[19] If liberal categories such as ‘moral disarmament’ could only really be applied in an illiberal state which actually had the power to shape public opinion, then where did this leave liberal democracy?

International Intellectual Cooperation in the Service of the Nazi State

Friedrich Berber, 1970s[20]

Berber’s welcome at international conferences indicates how seriously Anglophone liberals took such unsettling questions. Berber’s attendance at the 1935 International Studies Conference in London was actively encouraged by leading scholars and international civil servants such as Arnold Toynbee and Henri Bonnet, even if many years later Toynbee claimed that he was shocked that Berber had made the case for Nazi foreign policy there.[21] Berber not only defended Hitler’s foreign policy but also wrote up the conference’s deliberations for the benefit of his domestic audience, captured in one of his articles written for the KWI’s house journal.[22] The International Studies Conferences were an important fixture in the emerging field of international relations in the interwar years and coordinated by the League of Nation’s International Institute of Intellectual Cooperation. They brought together mostly European and North American scholars across multiple disciplines. After 1933, the German committee, located at the Deutsche Hochschule für Politik, withdrew but Berber revived the link. While praising the high scholarly standard of the contributions (preparatory memoranda reports as well as presentations), Berber also claimed to expose the inherent bias implicit in the conference’s choice of theme, collective security – this was, according to him, an ‘ideological-political decision and definition’, as it uncritically equated collective security with peace-preserving measures.[23]

Nonetheless, Berber highlighted the value of some of the preparatory materials, namely those that analysed public opinion regarding security questions in Britain, France, Canada and the United States. Berber essentially used the conference for open-source intelligence gathering, helping him and his staff gain an accurate understanding of the ‘psychological-political’ conditions in countries that were targeted by Nazi propaganda.[24] This reduced public opinion to a useful category for propagandists, but not much more. Berber’s analysis of other questions discussed at the conference, including different conceptions of neutrality, collective security and the problem of sovereignty, sanctions and what Berber termed the ‘proletarian’ have-not powers, was not uncritical but ended on a positive note: the ‘public opinion at least of the scientific world’ had become much more willing to engage with revisionist politics, signalled by the organisers’ decision to conduct the next conference cycle under the theme of ‘peaceful change’. Berber also highlighted the openness of conference participants such as Toynbee to German perspectives, notably to a ‘realism without illusions’ that was allegedly so characteristic of Nazi foreign policy.[25]

In the following years, Berber became almost completely absorbed in propaganda activities, to the extent that his students called him ‘Little Ribbentrop’. He continued to cultivate his contacts abroad, even as those who had dealings with him became warier. After the fall of France in 1940, Berber pursued an unsuccessful plan to transfer the International Studies Conference to Berlin under his leadership, before moving to Geneva as a legal adviser to the International Committee of the Red Cross, with Ribbentrop’s support. After 1945, he struggled to reintegrate into German academia but managed to do so eventually, via a legal adviser role in India and by downplaying his role in the Third Reich.[26] The intellectual interventions he made while associated with the KWI highlight, however, that Berber managed to bridge, on an intellectual level, the gap between totalitarian dictatorship and liberal democracy, and convinced scholars abroad with his emphasis on the limits of rationalising foreign policy.

[1] ‘Es besteht der engste geistesgeschichtliche Zusammenhang zwischen demokratischer Kontrolle der Außenpolitik und völkerrechtlicher Kontrolle der souveränen Staatsgewalt’: Fritz Berber, Sicherheit und Gerechtigkeit. Eine gemeinverständliche Einführung in die Hauptprobleme der Völkerrechtspolitik, Berlin: Carl Heymanns 1934, 31; this and all following quotations have been translated by the author.

[2] Gideon Botsch, ‘Politische Wissenschaft’ im Zweiten Weltkrieg: Die ‘deutschen Auslandswissenschaften’ im Einsatz, 1940-1945, Paderborn: Schöningh 2006, 263; in his autobiography, Berber claimed that he received a small stipend from the MPI’s director, Viktor Bruns in 1933, which enabled Berber to complete the manuscript of Sicherheit und Gerechtigkeit: Friedrich Berber, Zwischen Macht und Gewissen. Lebenserinnerungen, Munich: C.H. Beck 1986, 68-69; 75. For a reconstruction of Berber’s career during the Third Reich see: Hermann Weber, Rechtswissenschaft im Dienst der NS-Propaganda. Das Institut für Auswärtige Politik und die deutsche Völkerrechtsdoktrin in den Jahren 1933 bis 1945, in: Klaus Jürgen Gantzel (ed.), Wissenschaftliche Verantwortung und Politische Macht, Hamburger Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte vol. 2, Berlin: Reimer 1986, 185-425; for an analysis of Berber’s intellectual trajectory, see: Katharina Rietzler, Counter-Imperial Orientalism: Friedrich Berber and the Politics of International Law in Germany and India, 1920s-1960s, Journal of Global History 11 (2016), 113-134.

[3] Friedrich Joseph Berber, Die Rechtsbeziehungen der britischen Dominions zum Mutterland, Ansbach: Brügel 1929; Fritz Berber, Die Dezentralisation des Britischen Reiches als Problem demokratischer Selbstverwaltung, in: Carl Schmitt et al. (eds), Probleme der Demokratie, Berlin: Rothschild 1928, 88-97.

[4] Berber, Rechtsbeziehungen (Fn, 3), 95; 88.

[5] Weber, Rechtswissenschaft (Fn. 2), 380.

[6] Rainer Eisfeld, Ausgebürgert und doch angebräunt: Deutsche Politikwissenschaft, 1920-1945, Baden-Baden: Nomos 1991, 103; 112.

[7] Memorandum of conversation Tracy B. Kittredge (Rockefeller Foundation), Ernst Jäckh, Arnold Wolfers, and Berber, 7 November 1932, Rockefeller Foundation Archives RG 1.1/717 S/19/177.

[8] Letter by Edwin M. Borchard to J. Reuben Clark, dated 11 April 1929, NARA RG 59, 811.43.

[9] Paolo J. B. Ramos, The Role of the Yale Institute of International Studies in the Construction of the United States National Security Ideology, 1935-1951, Ph.D. dissertation, University of Manchester 2003, 97-100.

[10] Katharina Rietzler, Philanthropy, Peace Research and Revisionist Politics: Rockefeller and Carnegie Support for the Study of International Relations in Weimar Germany, Bulletin of the German Historical Institute, Washington D.C., Supplement 5 (2009), 71-72.

[11] Photo: Wikimedia Commons.

[12] Jan Stöckmann, The Architects of International Relations. Building a Discipline, Designing the World, 1914-1940, Cambridge: Cambridge University Press 2022, 251-263.

[13] Geoffrey Carnall, Gandhi’s Interpreter: A Life of Horace Alexander, Edinburgh: Edinburgh University Press 2010, 108; 113; Weber, Rechtswissenschaft (Fn. 2), 250-265; 381.

[14] Berber, Sicherheit und Gerechtigkeit (Fn. 1), 35.

[15] Rietzler, Counter-Imperial Orientalism (Fn. 2), 121-123.

[16] Marvin Swartz, The Union of Democratic Control in British Politics during the First World War, Oxford: Clarendon Press 1971.

[17] Berber, Sicherheit und Gerechtigkeit (Fn. 1), 27-31.

[18] Berber, Sicherheit und Gerechtigkeit (Fn. 1), 148-149; 157; 160: ‘Das zu erreichen, ist freilich für einen autoritären Führerstaat sehr viel leichter als für eine liberale Demokratie, da ersterer in viel intensiverer Weise die Gestaltung und Erziehung der Volksmeinung in der Hand hat. ’

[19] J. Michael Sproule, Propaganda and Democracy: The American Experience of Media and Mass Persuasion, Cambridge: Cambridge University Press 1997, 62-77.

[20] Dieter Blumenwitz/Albrecht Randelzhofer, Festschrift für Friedrich Berber zum 75.Geburtstag, München: C.H.Beck 1973. Despite intensive research, it has not been possible to identify the copyright holder of the photo. We would be grateful for any further information.

[21] Jan Stöckmann, The Architects (Fn. 12), 264-265, n. 84.

[22] Fritz Berber, Die Internationale Studienkonferenz über Kollektive Sicherheit (London, 2. bis 8. Juni 1935), HJIL 5 (1935), 803-818.

[23] Berber, Internationale Studienkonferenz (Fn. 22), 805.

[24] Berber, Internationale Studienkonferenz (Fn. 22), 807.

[25] Berber, Internationale Studienkonferenz (Fn. 22), 806; 817; 818.

[26] Weber, Rechtswissenschaft (Fn. 2), 387-388; 392; 394-396.