Die berufliche Laufbahn meines Vaters Rudolf Bernhardt (1925-2021) war in vielfältiger Weise mit dem MPIL verbunden, arbeitete er doch hier zunächst von 1954 bis 1965 als Referent, dann von 1970 bis zu seiner Emeritierung 1993 als einer der Direktoren und blieb dem Institut auch danach eng verbunden.[1] Dieser Beitrag deutet anhand von drei Lebensausschnitten – der Kriegsgefangenschaft 1945-47, der Zeit der Studentenbewegung der späten 1960er Jahre sowie der Völkerrechtskolloquien mit Polen ab 1974 – schlaglichtartig an, wie sich einige seiner persönlichen und wissenschaftspolitischen Positionen im zeitgeschichtlichen Kontext herausbildeten und artikulierten. Solche individuellen Werdegänge und Sichtweisen haben, wie bereits für andere Führungspersönlichkeiten am Institut, zum Beispiel Hermann Mosler und Karl Doehring, gezeigt wurde,[2] die Entwicklung des MPIL nicht unwesentlich geprägt. Neben den hier präsentierten drei „Schlaglichtern“, die vorrangig aus den privaten Tagebüchern nachgezeichnet werden, ließen sich natürlich zahlreiche weitere anführen, die in anderen Artikeln dieses Blogs auch gestreift werden.[3] Dass der vorliegende Beitrag aus meiner sehr speziellen Perspektive als Sohn Rudolf Bernhardts und professioneller Zeithistoriker geschrieben ist, wird am Schluss kurz reflektiert.

1. Eindrücke aus der Kriegsgefangenschaft

Die gut zwei Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft 1945-1947 hat mein Vater als junger Mann mehrfach nur mit viel Glück und äußerst knapp überlebt. Sein 1948 dazu niedergeschriebener detaillierter Erfahrungsbericht, der erstmals 76 Jahre später im April 2024 im Franz-Steiner Verlag veröffentlicht wurde,[4] gewährt drastische Einblicke in seine Erlebnisse in den sowjetischen Arbeitslagern nordöstlich von Moskau. Immerhin waren ihm in der Kriegszeit eine persönliche Verwicklung in Kampfhandlungen und damit die traumatischen Kriegserfahrungen vieler Altersgenossen, insbesondere an der „Ostfront“, erspart geblieben. Als 18-Jähriger am 1. Juli 1943 zur Reichswehr einberufen, hatte er in seiner zweijährigen Soldatenzeit bis Kriegsende eine Fliegerausbildung an mehreren „Fliegerhorsten“ bzw. Flugschulen im „Altreich“, wie zum Beispiel in Oschatz und Werder an der Havel, absolviert. Von dort aus war er auch periodisch zu Aufräumarbeiten nach Bombenangriffen in Städte wie Nürnberg und Berlin abgeordnet und am 1. Mai 1945 bei Potsdam von sowjetischen Truppen festgenommen worden.[5]

Vier markante Aussagen aus dem genannten Bericht von 1948 reflektieren wichtige Erfahrungen und Schlussfolgerungen des 22-jährigen Rudolf Bernhardt:

Erstens und vor allem schildert der Bericht die extremen Lebensbedingungen in den sowjetischen Arbeitslagern, in denen mein Vater härteste Waldarbeit verrichten und wiederholt lebensgefährliche Gefahrensituationen und Erkrankungen überstehen musste. Zweitens übte er aus der Perspektive eines jungen, einfachen Gefangenen vom untersten Ende der brutalen Lagerhierarchie scharfe Kritik am Regime der als „Brigadeleiter“ fungierenden, vielfach privilegierten deutschen Offiziere, die er verantwortlich machte für zahlreiche willkürliche Gewaltexzesse und vermeidbare Todesfälle von Mitgefangenen. Drittens artikulierte er, in der einfachen Diktion eines 22-Jährigen, in kategorischer Abgrenzung zum NS- und zum sowjetischen Regime eine emphatische Ablehnung von „Militarismus“ und jedwedem „Nationalismus“. Viertens schließlich erörterte er, in kritischer, aber relativ nüchterner Diktion, weitere Seiten des Sowjetregimes, dem er zwar gewisse Erfolge bei der Alphabetisierung und Industrialisierung zugestand, dessen Wirtschaftssystem, massive Propaganda und brutale Unterdrückung der Zivilgesellschaft er aber strikt ablehnte.[6]

Wie wirkten nun diese Erlebnisse und Wertungen des 22-Jährigen in seiner späteren Laufbahn als Völkerrechtler, Direktor am MPIL und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) nach? Auf den ersten Blick – scheinbar gar nicht: In seinen zwei veröffentlichten berufsbiographischen Skizzen widmet er ihnen nur wenige, zurückhaltende Sätze,[7] im Familiengespräch wurden sie kaum thematisiert,[8] eine direkte Einwirkung auf berufliche Richtungsentscheidungen – von der Wahl des Studienfachs, des Promotionsthemas oder der Forschungsschwerpunkte Völkerrecht und Menschenrechte bis zur Tätigkeit als Richter am EGMR – ist nicht dokumentiert, teilweise sogar auszuschließen.[9]

Jedoch formten diese frühen Erlebnisse zweifellos persönliche Grundhaltungen, die in seine Berufstätigkeit als ein Faktor unter mehreren einflossen, so zum Beispiel in kollegiale Beziehungen und wissenschaftspolitische Positionierungen. Zu diesen Grundhaltungen gehörten eine geringe Affinität zum militärischen Habitus und Denken – auch weil ihm der „Krieg als Primärerfahrungsraum“ [10] vieler Altersgenossen erspart geblieben war –, eine entschieden transnationale Orientierung,[11] eine nüchtern-distanzierte Haltung gegenüber der Sowjetunion sowie eine lebensbejahende und humanistische Weltsicht. Einen Beleg für diese These eines unterschwelligen, aber prägenden Nachwirkens der Erfahrungen aus der Kriegsgefangenschaft findet sich in einer prägnanten Bemerkung seines amerikanischen Kollegen und Freundes Thomas Buergenthal in der Laudatio zum 80. Geburtstag meines Vaters 2005:

„I developed great affection to him, no doubt also influenced by the fact that his years as prisoner of war and mine in a concentration camp have given us a shared appreciation of the joy of being alive and a profound belief in the need to promote laws and institutions capable of contributing to a world in which future generations are spared the suffering our generation and that of our parents had to endure.” [12]

Generationengeschichtliche Konstellationen

In einer erweiterten historischen Sicht auf die ersten Nachkriegsjahre in der Bundesrepublik ist zu erkennen, dass die Grundhaltungen meines Vater sich erfahrungs- und generationengeschichtlich stark mit denen der sogenannten „Flakhelfer“-Generation der Jahrgänge 1926 bis 1930 deckten, die Heinz Bude als Träger- und Aufstiegsgeneration der Bundesrepublik untersucht und entschieden von der nur wenig älteren „Kriegsgeneration“ des Zweiten Weltkriegs abgegrenzt hat.[13] Ohne hier auf Details einzugehen ist festzuhalten, dass die Angehörigen der Flakhelfer-Generation, so auch mein Vater, als Jugendliche der massiven Indoktrination des NS-Systems ausgesetzt gewesen waren und dessen Niederlage auch als Zusammenbruch einer sie prägenden Weltanschauung erlebten. Für die darauf gemünzte, bekannte zeitgenössische Diagnose des Soziologen Helmut Schelsky von der gegenüber politisch-ideologischen Großentwürfen „skeptische(n) Generation“ (1957)[14] enthält der Erfahrungsbericht meines Vaters von 1948 zahlreiche charakteristische Formulierungen.[15] Eine vergleichende generationengeschichtliche Analyse unter Einschluss der anderen Führungspersönlichkeiten des MPIL, wie für die gesamte Belegschaft, könnte aufschlussreiche Einblicke in personelle Konstellationen und sozialkulturelle Wandlungsprozesse im Institut liefern.

Geburtsjahr und Amtszeiten der Direktoren des MPIL 1954-2002. Es ist ersichtlich, dass alle in dieser Zeit amtierenden Direktoren den Nationalsozialismus bewusst erlebt haben, jedoch war nur einer (Karl Doehring) als Militär in Kriegshandlungen aktiv.

Wenn Bude, wie auch andere, die Rezeption zeitgenössischer belletristischer Literatur als einen der prägenden wie abgrenzenden Indikatoren zwischen den Nachkriegs-Generationen anführt und für die „Flakhelfer-Generation“ Namen wie Günter Grass, Hans-Magnus Enzensberger, Martin Walser oder Ingeborg Bachmann nennt,[16] so bestimmten diese Autoren tatsächlich auch den frühen Lektürekanon meines Vaters. Im Rahmen seines Jurastudiums an der Universität Frankfurt am Main ab dem Wintersemester 1948 hat er neben den Seminaren in seinem Kernfach auch Veranstaltungen anderer Fächer besucht, so zum Beispiel des Philosophen Max Horkheimer sowie zur Philosophie- und Literaturgeschichte. Dazu exzerpierte er auf hunderten von Seiten den klassischen Philosophie- und Literaturkanon, von Platon und Sophokles über Kant und Schiller bis zu Balzac und Tolstoi.[17] Die Stillung eines aufgestauten Lesehungers hat er in den ersten Nachkriegsjahren buchstäblich als zweite Befreiung erlebt, ebenso wie private Fahrten nach West- und Südeuropa. Letztere verankerten und festigten früh, zusammen mit den ersten beruflichen Auslandsreisen 1953 zum „Salzburg Seminar in American Studies“ und 1959 an die Harvard Law School in den USA, seine „transnationale“ Orientierung.[18]

Salzburg Seminar in American Studies 1953, Gruppenfoto (Rudolf Bernhardt dritte Reihe von unten ganz rechts)[19]

2. Die Zeit der „Studentenunruhen“

Bekanntlich trat mein Vater nach seiner Promotion bei Hermann Mosler 1954 in das MPIL ein und arbeitete dort für gut zehn Jahre als Wissenschaftlicher Referent, bis er 1965 auf das Ordinariat „Öffentliches Recht IV“ an der Juristischen Fakultät der Universität Frankfurt berufen wurde.[20] Als relativ junger Professor, der sich auf der „liberal-konservativen“ Seite des politischen Spektrums verortete und just beim Beginn der Studentenrevolte 1967/68 die Würde und Bürde des Dekans der juristischen Fakultät übertragen bekam, fand er sich in der Folgezeit generationell und hochschulpolitisch zwischen allen Stühlen wieder.

Protestaktionen der Studierenden einerseits, wie Sitzblockaden – bei deren Überwinden ihn ein bekanntes zeitgenössisches Foto zeigt – und die Erwartungen konservativer Kollegen sowie Gespräche mit dem Konrektor der Universität andererseits, erzeugten hochschulpolitische und alltagskulturelle Zerreißproben. Sie werden in den Tagebuchaufzeichnungen aus dieser Zeit deutlich: „Demagogisch aufgehetzte Studentenmengen in der Universität, Belagerungen von Konzil und Senat (…), systematische Störungen von Veranstaltungen und verabredeten Diskussionen, durch radikale, ideologisch und praktisch begabte Minderheiten (…)“. [21] „Als gerade gekürter Dekan hatte ich mich nach allen Seiten zur Wehr zu setzen, auch gegen manche Kollegen“.[22] „Unter den Professoren erzkonservative und auch (ehrlich oder opportunistisch) radikal-progressive Exemplare, die Mitte wird zerschlissen“. [23]

Studentische Sitzblockade an der Universität Frankfurt a.M. 1968 (Rudolf Bernhardt hinten Mitte rechts)[24]

Anhand seiner Auseinandersetzung mit den politisch hoch umstrittenen „Notstandsgesetzen“ lässt sich die vielfach widersprüchliche Entwicklung in diesen Jahren andeuten. Begonnen hatte mein Vater die fachwissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema bereits in den frühen 1960er Jahren noch als Referent im MPIL, offensichtlich im Gespräch oder zumindest zeitlich parallel zu Hermann Mosler und Karl Doehring. Alle drei teilten die rechtsvergleichende Sicht auf das Sujet, das mein Vater bereits im Herbst 1963 in einem Vortrag auf einer Tagung der Österreichischen und Deutschen Gesellschaft für Rechtsvergleichung in Wien ansprach.[25] Im Herbst 1965 wählte er es auch als Gegenstand seiner Antrittsvorlesung an der Universität Frankfurt. Obwohl sich zu dieser Zeit die öffentliche Kontroverse über die geplante Novelle des Grundgesetzes bereits zuspitzte,[26] konnte man, nach seinen Aufzeichnungen, vor dem „Ausbruch der Unruhen“ 1967 „über die geplante ‚Notstandsverfassung‘ (…), auch bei dem sozialistischen Studentenbund, noch ungestört referieren und diskutieren“.[27] In seiner Antrittsvorlesung zur sogenannten Notstandsverfassung, die am 22. Februar 1966 in der FAZ abgedruckt wurde, plädierte Rudolf Bernhardt dezidiert für eine „knappe, griffige Notstandsformel“.

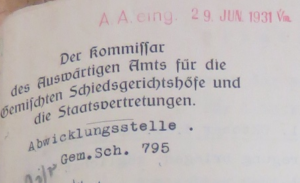

Beitrag Rudolf Bernhardts zur „Notstandsverfassung“ in der FAZ vom 22. Februar 1966

Die kurz zuvor im Sommer 1965 vom Bundestag diskutierte Fassung „in Bausch und Bogen als Anschlag auf die Demokratie abzulehnen“, zeige „Unkenntnis“ oder „abgrundtiefes Mißtrauen gegenüber den (…) demokratisch gewählten politischen Kräften unseres Landes“. Andererseits kritisierte er scharf die sieben bereits 1965 vom Bundestag verabschiedeten „einfachen Notstandsgesetze“ als „grotesken Perfektionismus“ von „überbordender Regelungswut“ und als teilweise verfassungswidrig. Das Fazit des FAZ-Beitrags lautete: „In Kenntnis des Risikos muss man auf ein Höchstmaß an Sicherheit verzichten, um mehr als ein Mindestmaß an Freiheit zu erhalten“.[28] Es wäre interessant, aus rechtsgeschichtlich kompetenter Sicht – die mir fehlt – die juristischen Positionen und einzelnen Argumente meines Vaters mit denen von Hermann Mosler und Karl Doehring in ihren ausführlichen Statements in der Sitzung des Rechts- und des Innenausschusses des Bundestages am 7. Dezember 1967 abzugleichen.[29] Zugleich ließe sich am Beispiel der „Notstandsgesetze“ exemplarisch die für das Verständnis der Arbeitsweise des Instituts zentrale Frage zum Verhältnis von arbeitsteiliger Wissensproduktion (etwa durch auf einzelne Länder spezialisierte Referenten), Synthese, Publikation und Transfer der Ergebnisse in den politischen Raum reflektieren, [30] auch im Hinblick auf Fragen von Autorenschaft und „geistigem Eigentum“ an den Forschungsresultaten.

Für viele Leser*innen sicherlich überraschend war es, dass mein Vater mit einem Aufsatz zu den Notstandsgesetzen wider Willen auch zu einem Buch beitrug, das die ZEIT rückblickend als „gefeierte(n) Klassiker der 68er Generation“ apostrophierte, der zugleich „geschmäht [wurde] von denen, die sich damals angegriffen fühlten“.[31] Es handelte sich um den von seinem Frankfurter Fakultätskollegen Rudolf Wiethölter konzipierten Band „Rechtswissenschaft“ in der Reihe „Funkkolleg“ des Fischer Taschenbuch Verlags, der nach seinem Erscheinen 1968 innerhalb von knapp fünf Jahren vier Auflagen mit einer Gesamtzahl von 45.000 gedruckten Exemplaren erreichte.[32] Wiethölter stellte im Vorwort klar, die dem Buch zugrunde liegende Vorlesungsreihe für das „Funkkolleg“ des Hessischen Rundfunks sei „aus Unruhe als Bürgerpflicht“ entstanden, das Ziel sei die „Entzauberung des Rechts“ als „politisches Alibi und Verheißung“, um „mitzuwirken an der Entlarvung eines deutschen Götzendienstes: Dienst für den ‚General Dr. von Staat‘ (Thomas Mann)“.[33]

Von den insgesamt 20 „Kollegs“ (Rundfunk-Vorträgen) wurden jeweils zwei von Erhard Denninger und meinem Vater übernommen.[34] Wenig überraschend trugen die Beiträge meines Vaters über die „Entwicklung zum demokratischen Rechts- und Sozialstaat“ sowie zum „Notstandsrecht“ nichts zu Wiethölters Mission der „Entzauberung des Rechts“ oder der von der ZEIT diagnostizierten späteren Karriere des „vor allem von linken und liberalen Juristen geliebten“ Buches bei. Hintergrund der besonderen Konstellation war, dass mein Vater ebenso wie Denninger kollegialer Weise für den erkrankten Wiethölter kurzfristig eingesprungen war, ohne seine Beiträge auf Wiethölters Programm auszurichten.[35] Die erstaunliche, kaum bekannte Rolle meines Vaters als Mitautor eines „68er Klassikers“ zeigt, dass zu dieser Zeit die Gräben zwischen den hochschulpolitischen „Lagern“ zuweilen noch fluide waren und durch kollegiale Praktiken punktuell überwunden wurden, so dass spezielle inhaltliche „Melangen“ wie das „Funkkolleg“- Buch entstehen konnten. Es sei aber nachdrücklich festgehalten, dass sich mein Vater im Grundsatz zu den Forderungen und Aktionen der Studentenbewegungen, mit ihnen sympathisierender Kollegen sowie der Umsetzung der Hochschulreform sehr kritisch beziehungsweise ablehnend positionierte.[36]

3. Die Völkerrechtskolloquien der 1970er und 1980er Jahre

Die Zeit der Rückkehr meines Vaters an das MPIL 1970 als Co-Direktor von Hermann Mosler war nicht nur von den anhaltenden Spannungen an den Universitäten geprägt, sondern auch von den politischen Kontroversen um die „neue Ostpolitik“. Zu dieser bestand auch unter den führenden Wissenschaftlern am Institut eine breite Meinungsvielfalt. Hier hatte sich der Institutsmitarbeiter Fritz Münch, der seit 1955 Leiter der 1960 aufgelösten Außenstelle des MPIL in Berlin gewesen war, frühzeitig besonders exponiert. Schon 1965 hatte er ein juristisches Gutachten mit verfasst, in dem er die Rechtsgültigkeit des Münchener Abkommens von 1938 zur Einverleibung des Sudentenlandes in das nationalsozialistische Deutsche Reich feststellte.[37] In der Folgezeit hatte sich Münch nicht nur in daraus hervorgegangene gerichtliche und publizistische Kontroversen verwickelt, sondern wechselte im Sommer 1972 von der CDU zur NPD, für die er im November 1972 auch bei den Bundestagswahlen kandidierte.[38] Im Institut vertrat er neben Karl Doehring, Hartmut Schiedermair, Helmut Steigenberger und Hermann Mosler eine kritische Sicht auf die Ostverträge,[39] während Jochen Frowein und mein Vater sie eher unterstützen. An einer ersten, im Januar 1972 von der Theodor-Heuß-Akademie in Gummersbach organisierten Konferenz deutscher und polnischer Völkerrechtler nahmen von Seiten des MPIL Fritz Münch und mein Vater teil,[40] der dazu in seinem Tagebuch notierte:

„Es war sehr aufschlussreich und verlief im großen und ganzen ganz angenehm. Natürlich lässt sich die Geschichte der jüngeren Vergangenheit nicht vergessen, sie wirkt in die Gegenwart hinein, aber es sind vielleicht doch Chancen für mehr Verstehen und eine begrenzte Kooperation vorhanden.“[41]

Deutsch-polnisches Völkerrechtskolloquium in Gummersbach 1972. Rudolf Bernhardt fünfter von links.[42]

Die in der Folgezeit von meinem Vater federführend mit organisierte Serie deutsch-polnischer Völkerrechts-Kolloquien, deren erstes 1974 bei Warschau und zweites 1976 in Heidelberg stattfand, flankierte mit der Klärung von Rechtsfragen faktisch die Ostpolitik der sozialliberalen Regierung und enthielte somit natürlich eine allgemein- und wissenschaftspolitische Komponente. So wurde der Konferenz 1974 in Warschau explizit „auch eine politische Bedeutung beigemessen“ (…). „Bei einem Empfang des deutschen Botschafters in Warschau aus Anlass des Treffens war eine größere Anzahl polnischer Gäste u.a. aus verschiedenen Ministerien anzutreffen“. [43] Ausweislich der Tagungsprogramme nahm die rechtliche Seite wirtschaftlicher Kooperation eine herausgehobene Stellung ein, aber auch kontroverse Themen wurden diskutiert, zum Beispiel auf der Tagung 1974 Fragen des polnischen Staatsangehörigkeitsrechts.[44]

Empfang beim deutsch-polnischen völkerrechtlichen Kolloquium 1984 in München. Rudolf Bernhardt zweiter von rechts.[45]

Die zwischen 1982 und 1990 durchgeführten bilateralen Konferenzen mit sowjetischen Völkerrechtlern, die ebenfalls von meinem Vater mit angestoßen wurden, waren politisch und organisatorisch noch komplizierter und erforderten eine manchmal mühsame Abstimmung mit Stellen im Auswärtigen Amt und der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft.[46]

Die Initiative für die Kolloquien und die privaten Aufzeichnungen machen unter anderem deutlich, dass mein Vater einerseits keine Berührungsängste gegenüber Kollegen aus sozialistischen Staaten hegte, noch etwa aus seiner Kriegsgefangenschaft herrührende Ressentiments gegenüber der Sowjetunion. Vielmehr förderte er den fachlichen Austausch, der mit polnischen Kollegen zu vertrauensvoller Zusammenarbeit gedieh, sich hingegen mit den Gesprächspartnern aus der Sowjetunion beziehungsweise Russland wegen grundlegender fachlich-rechtspolitischer Differenzen letztlich in Grenzen hielt.

Fazit

Insgesamt belegen die hier beleuchteten drei „Schlaglichter“ die auch von Kollegen erinnerte eher zurückhaltende, abwägende und dialogorientierte Haltung meines Vaters auch über grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten hinweg.[47] Und offensichtlich war die gemeinsame Erforschung des Völkerrechts am Institut inhaltlich wie fachkulturell tragfähig genug, die sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und konträren Positionen in den hier betrachteten bewegten Zeiten der 1950er bis 1980er Jahre zusammenzuhalten.

Die Fragestellungen und Ergebnisse dieses Beitrags sind primär aus meiner Perspektive als Geschichtswissenschaftler formuliert und fußen wesentlich auf schriftlichen Dokumenten, kaum jedoch auf direkten mündlichen Auskünften zu Lebzeiten meines Vaters. Die andere, hier nicht verfolgte Perspektive meiner privaten Erinnerungen als Sohn Rudolf Bernhardts, aber auch die von Partner*innen und Kindern anderer Institutsmitarbeiter – immerhin eine Gruppe von mehreren hundert bis tausend Personen über inzwischen viele Jahrzehnte hinweg – würden andere, ebenfalls interessante Facetten der Institutsgeschichte eröffnen. Das Erleben und Erinnern von Arbeitsbelastungen, Ortswechseln, am Familientisch kurz angesprochenen Namen, Institutionen, Sachverhalten und Konflikten ließen sich zu einem ganz eigenen Wörterbuch von Institutsthemen und Erfahrungen zusammenführen.

***

Der vorliegende Beitrag schreibt meine Vorträge zum gleichen Thema auf der Akademischen Gedenkfeier für meinen Vater am 23. Oktober 2022 und auf dem Seminar Kriegsfolgenbewältigung und Westintegration der Seminarreihe 100 Jahre öffentliches Recht am 22. Februar 2024 (beide am MPIL) sowie den in Fußnote 6 genannten Aufsatz fort.

[1] Vgl. die autobiographische Skizze Rudolf Bernhardt, Staatsrecht im internationalen Verbund, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart58 (2010), 337-351; jetzt auch: Eckart Klein, Rudolf Bernhardt (1925-2021), in: Michael Kilian/Heinrich Amadeus Wolff/Peter Häberle (Hrsg.), Staatsrechtslehrer des 20. Jahrhunderts. Nachtragsband Deutschland-Österreich-Schweiz, Berlin: De Gruyter 2024, 35-57.

[2] Vgl. Felix Lange, Praxisorientierung und Gemeinschaftskonzepte. Herman Mosler als Wegbereiter der westdeutschen Völkerrechtswissenschaft nach 1945, Berlin: Springer 2017; Karl Doehring, Von der Weimarer Republik zur Europäischen Union – Erinnerungen, Berlin: Wolf Jobst Siedler Verlag 2008.

[3] Vgl. z.B. den Beitrag von Frank Schorkopf, Grundrechtsschutz in den Gemeinschaften, MPIL100.de.

[4] Rudolf Bernhardt, Tagebuchaufzeichnungen aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft 1945-1947, herausgegeben und mit einem Nachwort von Christoph Bernhardt, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2024.

[5] Notizen im Tagebuch, Sammlung Rudolf Bernhardt, Familienarchiv Bernhardt.

[6] Vgl. Bernhardt, Tagebuchaufzeichnungen (Fn. 4), 103-106; Christoph Bernhardt, Die Tagebuchaufzeichnungen Rudolf Bernhardts aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft 1945-1947, in: Bernhardt, Tagebuchaufzeichnungen (Fn. 4), 127-145, 136.

[7] Bernhardt, Tagebuchaufzeichnungen (Fn. 4), 142.

[8] Eine solche „Nicht-Thematisierung“ oder jahrzehntelang verzögerte Verarbeitung ist nach den Erkenntnissen der Forschung durchaus typisch für den Umgang vieler Kriegsgefangener mit Ihren Erlebnissen, vgl. Bernhardt, Tagebuchaufzeichnungen (Fn. 4), 138-139.

[9] Bernhardt, Tagebuchaufzeichnungen (Fn. 4), 138-139.

[10] So die Formulierung von Rebenich über die persönliche Verarbeitung der Kriegserlebnisse der prominenten Historiker und Altersgenossen meines Vaters Karl Christ und Reinhard Koselleck: Stefan Rebenich, Karl Christs Lebensmosaik. Die Schreie der Niedergewalzten gellten noch lange, FAZ 19.12.2023.

[11] So vertrat er auch nachdrücklich die Überzeugung, „dass die Völkerrechtswissenschaft keine nationale, sondern eine internationale Wissenschaft sei“: Rudolf Bernhardt/Karin Oellers-Frahm, Das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Geschichte und Entwicklung von 1949 bis 2013, Beiträge zum öffentlichen Recht und Völkerrecht, Bd. 270, Berlin: Springer 2018, 148.

[12] Thomas Buergenthal, Laudatio: Rudolf Bernhardt – Leben und Werk, ZaöRV 65 (2005), 519–524, 519.

[13] Heinz Bude, Deutsche Karrieren. Lebenskonstruktionen sozialer Aufsteiger aus der Falkhelfer-Generation, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1987.

[14] Helmut Schelsky, Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend, Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag 1957; vgl. auch Bude (Fn. 13), 43.

[15] Vgl. Bernhardt, Tagebuchaufzeichnungen (Fn. 4), 102-103.

[16] Bude (Fn. 13), 33; vgl. auch Rebenich (Fn. 10).

[17] Notizheft Rudolf Bernhardt: Exzerpte aus dem Wintersemester 1948/49, Familienarchiv Bernhardt.

[18] Vgl. Bernhardt, Staatsrecht (Fn. 1), 339-340.

[19] Foto: Familienarchiv Bernhardt.

[20] Bernhardt, Staatsrecht (Fn. 1), 339-340.

[21] Rudolf Bernhardt, Notiz vom 22.1.1968, Tagebuch II, Familienarchiv Bernhardt.

[22] Bernhardt, Staatsrecht (Fn. 1), 339.

[23] Rudolf Bernhardt, Notiz vom 14.8.1969, Tagebuch III, Familienarchiv Bernhardt; vgl. als Rückblick zur Situation an der Fakultät aus der Sicht des 1967 als Professor für Bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte berufenen Bernhard Diestelkamp, Schmerzhafter Umbruch. 1968 im Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität, Forschung Frankfurt. Das Wissenschaftsmagazin der Goethe-Universität 1 (2018), 27-30.

[24] Die Bildrechte haben sich trotz intensiver Recherche u.a. bei der Deutschen Universitätszeitung und dem Foto-Archiv der Süddeutschen Zeitung nicht klären lassen. Für weitere Hinweise wären wir dankbar.

[25] Rudolf Bernhardt, Eigenheiten und Ziele der Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht, ZaöRV 24 (1964), 431-452, 444.

[26] Vgl. Alexandra Kemmerer, Praktiker des Wortes. Fritz Bauer und die Kritische Justiz, in: Katharina Rauschenberger/Sybille Steinbacher (Hrsg.), Fritz Bauer und ‘Achtundsechzig’. Positionen zu den Umbrüchen in Justiz, Politik und Gesellschaft, Studien zur Geschichte und Wirkung des Holocaust, Bd. 3, Göttingen: Wallstein 2020, 121-142,123ff.

[27] Bernhardt, Staatsrecht (Fn. 1), 339.

[28] Rudolf Bernhardt, Notstand und Verfassung. Wer soll in welcher Situation welche Maßnahmen ergreifen dürfen?, FAZ 22.2.1966, 9-10.

[29] Vgl. Deutscher Bundestag, 5. Wahlperiode, Protokoll 4: öffentliche Informationssitzung des Rechtsausschusses und des Innenausschusses am 7. Dezember 1967; ich danke Tim Wihl, dass er mir diese Quellen zugänglich gemacht hat.

[30] Vgl. dazu die auf einen anderen Fall bezogene Anmerkung von Frank Schorkopf, Grundrechtsschutz in den Gemeinschaften, MPIL100.de, sowie die Sichtweise meines Vaters auf diesen Sachverhalt in: Rudolf Bernhardt, Gruppenarbeit und Einzelleistung in Völkerrecht und Rechtsvergleichung, Mitteilungen der Max-Planck-Gesellschaft (1970), 301-313.

[31] Wiethölter wieder zu kaufen: Kritik des Rechts, ZEIT 18/1986, 25.4.1986, zitiert nach ZEIT Online.

[32] Rudolf Wiethölter, Rechtswissenschaft, unter Mitarbeit von Rudolf Bernhardt und Erhard Denninger, Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1968.

[33] Wiethölter (Fn. 32), 9-10.

[34] Vgl. die Ausführungen zu Wiethölter, Denninger und dem Funkkolleg-Band bei Diestelkamp (Fn. 23), 27-28.

[35] Diestelkamp (Fn. 23), 27-28.

[36] Vgl. als Zwischenbilanz mit dem Fokus auf der Reform der Universitäten: Rudolf Bernhardt: Reform oder Anarchie? Zur Situation an den deutschen Universitäten, Zeitwende. Kultur, Theologie, Politik 43 (1972), 215-227.

[37] Vgl. Otto Köhler, Schweine und Esel, Der Spiegel 21 (1961).

[38] So jedenfalls der Eintrag in der Wikipedia-Enzyklopädie zu Münch, letzter Aufruf 23.5.2024; der Nachruf von Karl Doehring in der ZaöRV spricht diese Sachverhalte nicht an: Karl Doehring, Fritz Münch 1906-1995, ZaöRV 55 (1995), 949-950.

[39] So, nach Lange, Armin von Bogdandy/Philipp Glahé, Alles ganz einfach? Zwei verlorene Weltkriege als roter Faden der Institutsgeschichte, MPIL100.de.

[40] Vgl.: Liste der Teilnehmer von deutscher Seite in Kolloquium polnischer und deutscher Völkerrechtler, 14.-16.1.1972, Ordner „Polen“, Nachlass Rudolf Bernhardt, Max-Planck-Archiv Berlin, III. Abteilung, ZA 221.

[41] Rudolf Bernhardt, Notiz vom 18.1.1972, Tagebuch III, Familienarchiv Bernhardt.

[42] Foto: Familienarchiv Bernhardt. Zur Tagung selbst: Deutsch-polnisches Völkerrechtskolloquium 1972. Referate deutscher und polnischer Völkerrechtler auf der Tagung vom 14. bis 16. Januar 1972 in der Theodor-Heuss-Akademie, Frankfurt am Main: Athenäum Verlag 1972.

[43] Vgl.: Rudolf Bernhardt, Bericht über den Verlauf des Treffens polnischer und deutscher Juristen vom 16.-19. September in Radziejowice bei Warschau, 9.10.1974, Ordner „Polen“, Nachlass Rudolf Bernhardt, Max-Planck-Archiv Berlin, III. Abteilung, ZA 221, 3-4.

[44] Bernhardt, Bericht (Fn. 43), 1-2.

[45] Foto: Familienarchiv Bernhardt. Außerdem haben sich auf dem Foto, dank Jerzy Kranz, identifizieren lassen: links neben Bernhardt: Janusz Łętowski, Marian Rybicki (fünfter von rechts), Miroslaw Wyrzykowski (dritter von links).

[46] Vgl. die Schriftwechsel im Ordner „Sowjetunion“, Nachlass Rudolf Bernhardt, Max-Planck-Archiv Berlin, III. Abteilung, ZA 221.z.B

[47] Vgl. etwa die Kurznotiz „Rudolf Bernhardt 90“, FAZ 29.4.2015.

Christoph Bernhardt ist Senior Fellow am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung und apl. Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sein Forschungsschwerpunkt ist die europäische Stadt- und Umweltgeschichte.