1. Der „falsche“ Bilfinger: Lion Feuchtwangers Lapsus

Lion Feuchtwanger publizierte 1933 im Exilverlag Querido, Amsterdam, den Roman Die Geschwister Oppenheim, eine hellsichtige Geschichte der „legalen Revolution“ und Nazifizierung Deutschlands,[1] die sich wie die realgeschichtliche Weiterführung von Carl Schmitts Schrift Legalität und Legitimität aus dem Sommer 1932 liest, die Schmitt gegenüber seinem Verleger Ludwig Feuchtwanger, dem jüngeren Bruder Lions, als Prognose des Übergangs „von der Legalität zur Legitimität“[2] bezeichnet hatte. Ludwig Feuchtwanger meinte damals, trotz seines Unbehagens gegen Schmitts Radikalisierung, so blauäugig wie eine Figur des Oppenheim-Romans: „Man wird in 10 Jahren die Unwichtigkeit der Verfassungsentwicklung des Jahres 1932 deutlich erkennen und welcher Theaterdonner heute gespielt wird.“[3] Lion Feuchtwangers Roman zeigt die Enteignung und Vertreibung der Berliner Familie Oppenheim seit dem November 1932 insbesondere am Schicksal des Lessing-Forschers Dr. Gustav Oppenheim, der nach dem Judenboykott vom 1. April 1933 und der Verhaftung seines Bruders Martin auf dringenden Rat in die Schweiz flieht. Dort begegnet er unter anderem zwei Vertretern des kommunistischen Widerstands und kehrt nach Deutschland zurück, um gegen die Nazis zu kämpfen. Er wird umgehend verhaftet, in ein Konzentrationslager gebracht und stirbt bald nach seiner Entlassung an den Misshandlungen und an Herzschwäche. Im Nachwort zur Erstauflage von 1933 schreibt Lion Feuchtwanger:

„Kein einziger von den Menschen dieses Buches existierte aktenmäßig innerhalb der Grenzen des Deutschen Reichs in den Jahren 1932/33, wohl aber ihre Gesamtheit. Um die bildnishafte Wahrheit des Typus zu erreichen, mußte der Autor die fotographische Realität des Einzelgesichts tilgen. Der Roman ‚Die Geschwister Oppenheim‘ gibt nicht wirkliche, sondern historische Menschen.“[4]

Aufgrund einer Klage musste Feuchtwanger für die erste Auflage damals den Titel und Familienamen ändern. Heute ist er unter dem ursprünglich geplanten Namen Die Geschwister Oppermann bekannt. Die „bildnishafte Wahrheit des Typus“ lebt vom historischen Wissen und der Abstraktionskraft des Lesers, vom Realitätscheck, neudeutsch zu sagen. Der Leser assoziiert die fiktiven Personen mit realen Vorbildern und realistischen Anspielungen. So wird mancher die Oppermanns mit den Feuchtwangers vergleichen und auch andere Parallelen suchen. Bei einem der „Widerständler“, denen Gustav Oppenheim in der Schweiz begegnet, hat Lion Feuchtwanger sich aber leider sehr vergriffen und falsche Assoziationen geweckt: Er heißt im Roman nämlich Dr. Bilfinger und ist ein Jurist aus Schwaben.

Auf über zehn Seiten erzählt Feuchtwanger ausführlich von ihm, um dem Berliner Schauplatz einen süddeutschen Parallelschauplatz zur Seite zu stellen. Dr. Bilfinger erzählt Oppenheim davon, dass er Zeuge war, wie in Künzlingen die Synagoge verwüstet und Juden misshandelt wurden. Bilfinger sei daraufhin beim „stellvertretenden Polizeiminister“[5] in Stuttgart vorstellig geworden. Der Minister schickte die „Mordkommission nach Künzlingen“, doch die Strafverfolgung blieb aus. „Er sei Jurist, fuhr Bilfinger fort, gelernter, passionierter Jurist, und ihn habe es gekratzt, daß Handlungen, die so offensichtlich gegen klare Paragraphen des Strafgesetzbuches verstoßen, nicht bestraft werden sollten.“[6] Er habe dann weitere Ausschreitungen in Württemberg ermittelt und sei mit seinem Onkel, einem „Senatspräsidenten“, nach Berlin gefahren, „um bei den Maßgebenden des neuen Reiches zu protestieren“.[7] Dabei erfuhr er von der Geheimpolizei von Schutzhaft und Konzentrationslagern. „Das erzählte Doktor Bilfinger, auf einer rasigen Erhöhung am Ufer des Luganersees sitzend. Er berichtete in trockenen beamtenhaften Wendungen, umständlich, er war kein guter Erzähler.“[8] Er sei zwar Mitglied des Stahlhelms, schäme sich aber als Deutscher über das Unrecht, meinte Bilfinger. „Deutschland habe aufgehört, ein Rechtsstaat zu sein.“[9] Bilfinger gibt damals seine Erfahrungen als Zeuge „einem Züricher Notar zu Protokoll“,[10] kündigt „seine aussichtsreiche Stellung in Deutschland“[11] und motiviert Gustav Oppenheim zum Widerstand. Immer wieder denkt Gustav Oppenheim fortan an „Bilfingers Dokumente“.[12]

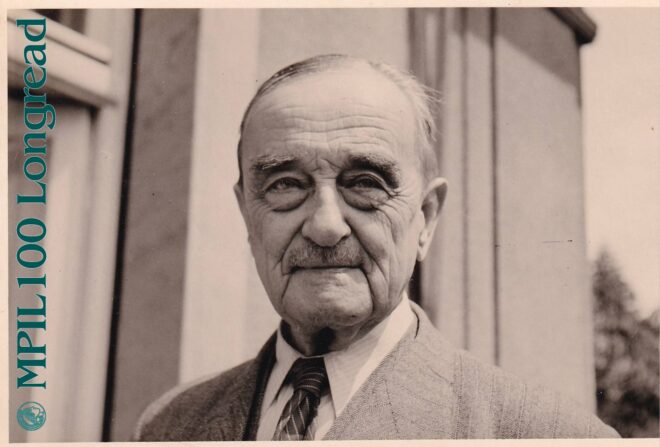

Lion Feuchtwanger 1933 (Bild: gemeinfrei)

Lion Feuchtwanger zeichnete laut Nachwort „nicht wirkliche, sondern historische Menschen“. Eine mögliche Verwechselung des Widerstandskämpfers mit dem „wirklichen“ Staatsrechtsprofessor Carl Bilfinger (1879-1958), Ordinarius in Halle, hätte er aber unbedingt vermeiden sollen. Zwar arbeitete der im März 1933 noch an einem „Manuskript über den Rechtsstaat“, das „den Gedanken der Gerechtigkeit“[13] nicht aufgeben wollte, wie Bilfinger dem verehrten „Bahnbrecher der Diktatur“,[14] Carl Schmitt, schrieb; an der Seite Schmitts hatte er sich aber im Leipziger Staatsgerichtshofprozess gerade, im Oktober 1932, noch als Anwalt des „Reiches“ wie des Präsidialsystems exponiert und sich auch nach dem 24. März 1933 weiter an der Seite Schmitts für den Nationalsozialismus engagiert. Lion Feuchtwanger muss das gewusst haben, auch von Seiten seines Bruders, der als Lektor Schmitts mit Bilfinger in Korrespondenz stand. Der Leipziger Staatsgerichtshofprozess war ein tagespolitisches Presseereignis ersten Ranges. Die verfassungspolitischen Kontroversen um den „Preußenschlag“, den Diktaturparagraphen Art 48 WRV, die „Reichsreform“, Reichstagsbrand und Ermächtigungsgesetz gehörten damals zu den zentralen Voraussetzungen und verfassungspolitischen Hintergründen von Lions Romans. Die Beschreibung Bilfingers, im schwäbischen Netzwerk, entspricht auch durchaus dessen Habitus. Es ist aber gänzlich abwegig, hier eine intentionale positive Identifikation des „historischen“ mit dem „wirklichen“ Bilfinger anzunehmen, um Feuchtwangers Unterscheidung zu adaptieren. Wer den „wirklichen Legationsrat“ – so Bilfingers Titel als württembergischer Beamter – und Staatsrechtslehrer aus den Quellen studiert und die Dokumentation seiner politischen Biographie zur Kenntnis nimmt, der wird Lion Feuchtwangers Namenswahl als argen Missgriff und echte Fehlleistung betrachten müssen. Der „wirkliche“ Dr. Bilfinger war das glatte Gegenteil eines Gegners des Nationalsozialismus und Widerstandskämpfers; er war ein mediokrer Opportunist und Karrierist im Fahrwasser Carl Schmitts.

2. Der „wirkliche“ Bilfinger

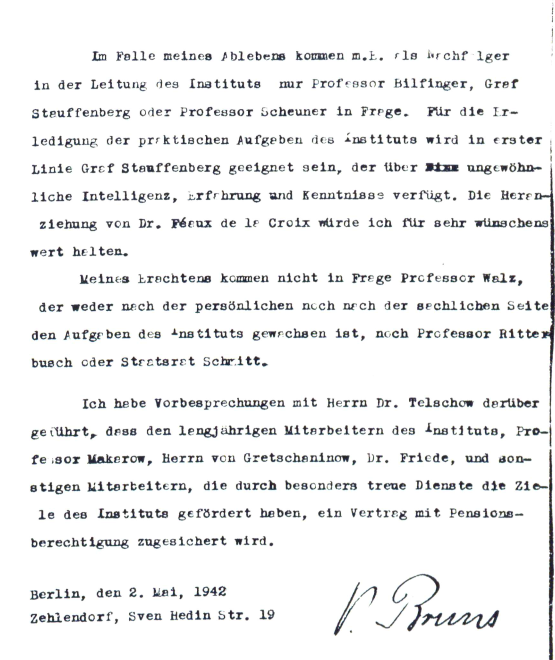

Das Glück und Leid historischer Quellenforschung ist unabwägbar. Überall ließe sich etwas finden und selten ist es gewiss, dass die Quellen vollständig beisammen sind und die rekonstruktiven Geschichten stimmen. Jeder Quellenfund wirft weitere Fragen auf und jede Veröffentlichung zieht wie ein Stein im Wasser weitere Kreise. So gibt es zur Dokumentation der politischen Biographie Carl Bilfingers (1879-1958), des Nachfolgers von Viktor Bruns in der Institutsleitung, jetzt auch erste Ergänzungsfunde.

Die im Frühjahr 2024 im Vorfeld des Institutsjubiläums erschienene Edition[15] stellte die Herausgeber vor besondere Schwierigkeiten, war Bilfinger als Institutsdirektor wie Völkerrechtler doch weitgehend vergessen. 1943 wurde er als Kompromisskandidat Nachfolger von Viktor Bruns, der seinen Freund und Vetter empfohlen hatte. Erstaunlicher noch war seine Wiederernennung zum ersten Nachkriegsdirektor der Jahre 1949 bis 1954. Als Völkerrechtler war und blieb er wenig profiliert. Lediglich als Sekundant Carl Schmitts bei der extensiven Auslegung des Art. 48 WRV und Anwalt des Reiches im Prozess „Preußen contra Reich“ 1932 vor dem Leipziger Staatsgerichtshof wurde er am Rande rezipiert. Die Dokumentation seiner politischen Biographie wählte deshalb den vierfachen Weg der Edition der erhaltenen Korrespondenz Bilfingers mit Schmitt, des Wiederabdrucks signifikanter Texte und ergänzender Quellen zum Wirken im Institut sowie erster Studien zur Eröffnung einer Bilfinger-Forschung.

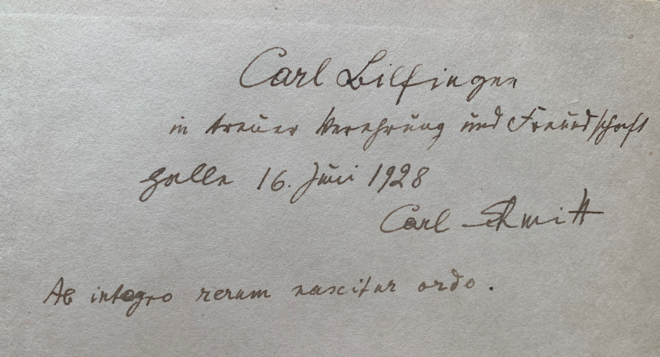

“Sehr verehrter, lieber Herr Schmitt!” Autograph Bilfinger an Schmitt 1925 (Landesarchiv NRW, RW_0265_29516_0031)

Die Quellenlage war schwierig, von den Herausforderungen der Handschrift ganz abgesehen. Neben den Universitätsarchiven in Tübingen, Berlin und Heidelberg war zwar der Duisburger Nachlass Schmitts mit den Briefen Bilfingers ergiebig, ferner Archive der MPG in Heidelberg und Berlin; ein persönlicher Nachlass fehlt aber, vermutlich intentional, da Bilfinger selbst ihn in Heidelberg hätte übergeben können. Seine beiden Söhne hatten keine Kinder, enge Verwandte wurden nicht ermittelt. So fehlen auch die weit über 50 Gegenbriefe Schmitts, was durch dessen edierte Tagebücher allerdings etwas kompensiert wird. Einige Quellenfunde waren überraschend: so 1) die Dokumentation des Tübinger Schnellverfahrens zur Promotion und Habilitation 1922 innerhalb weniger Wochen mit einer einzigen Arbeit von mittlerem Umfang,[16] die Bilfingers einzige erwähnenswürdige Monographie blieb; 2) der Nachweis des engen und kontinuierlichen Schulterschlusses von Bilfinger mit Schmitt seit 1924 bis 1934; 3) Bilfingers starke Rolle als „Prorektor“ an der Universität Heidelberg in den frühen Kriegsjahren sowie 4) der Blick in die Netzwerke, Seilschaften, Kontroversen und vergangenheitspolitischen Strategien im Umgang mit Bilfingers Rolle und Wirken als Institutsdirektor von 1943 bis 1945 und 1949 bis 1954. Bilfinger wurde vom Fach nicht einfach vergessen, sondern bewusst marginalisiert und mit seiner NS-Belastung verdrängt.

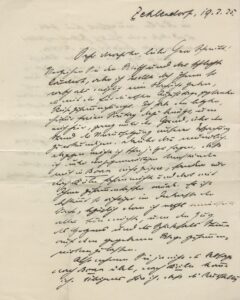

So ergiebig die Universitätsarchive auch waren, hatten sich doch nur wenige Briefe Schmitts an Bilfinger gefunden. Ein Kollege aus Japan, Takeshi Gonza (Sapporo), wies jetzt ergänzend auf vier Briefe an Bilfinger aus den Jahren 1930/32 hin, die er vor Jahren von Wolfram Pyta (Stuttgart) in Kopie erhalten hatte. Das Schicksal der Originalbriefe ist unbekannt. Pyta schickte die Kopien und Gonza korrigierte und verbesserte die Transkription in wichtigen Aspekten. Drei der vier Briefe stammen aus den Wochen nach der achten und vorerst letzten Tagung der Staatsrechtslehrervereinigung in Halle, Ende Oktober 1931,[17] in deren Ablauf Bilfinger als dortiger Ordinarius besonders involviert war. Sie bestätigen die bekannten Linien und Fronten, Polemik und Ressentiment, Schmitts responsives Bemühen um freundliche Referenzen und fachliche Anerkennung Bilfingers, ergänzen Details zur Tagung und zu Schmitts Streit mit dem Allgemeinen Beamtenbund, und anderes mehr. Sie betreffen das Vorfeld des gemeinsamen Wirkens 1932/33 bei der Verteidigung und Deutung des „Preußenschlages“ im Übergang zum Nationalsozialismus. Leider fehlen die einschlägigen späteren Briefe Schmitts. Die Dokumentation hatte jedoch gezeigt, dass Bilfinger auch nach dem Leipziger Prozess bis zum Sommer 1934 noch mit Schmitt im engen Kontakt stand und nationalsozialistisch kooperierte. Zwar brach die Korrespondenz dann für einige Jahre ab und wurde trotz gelegentlicher Kontakte vor und nach 1945 nicht wieder vertraut; Bilfingers fortdauerndes nationalsozialistisches Engagement als „Prorektor“ in Heidelberg und KWG-Institutsdirektor ist aus den Quellen aber eindeutig belegt.

Etwas rätselhaft blieb der Kontaktabbruch im Sommer 1934, den Bilfinger später als Distanzierung vom Nationalsozialismus kommunizierte oder zu „verkaufen“ suchte und der überdies durch die fortdauernde Förderung enger Bonner Schüler gleichsam dementiert wurde: Bilfinger wollte Ernst Rudolf Huber 1936 nach Heidelberg holen und übernahm später Schmitts langjährigen Mitarbeiter Karl Lohmann[18], den er 1943 zur Habilitation führte. Auch die Berufung von Ernst Forsthoff nach Heidelberg dürfte ohne Zustimmung oder Mitwirkung Bilfingers kaum möglich gewesen sein. Die spärlichen Quellen zur Entwicklung der Beziehung 1933/34 und Haltung Bilfingers zum Nationalsozialismus sind nicht definitiv belastbar. Ganz eng und freundschaftlich war die Beziehung aber nie gewesen. Schmitt hat Bilfinger als Mitstreiter im Ordinarienrang geschätzt und gebraucht, ohne das mediokre Ressentiment und die spätwilhelminischen Prägungen und Vorurteile zu übersehen. Nie sah er ihn auf Augenhöhe in einer Liga mit Triepel, Smend oder Thoma, mit denen er sich aber spätestens seit 1930 und seiner Apologie des Präsidialsystems politisch überworfen hatte. Nach dem 24. März 1933 und Aufstieg zum „Kronjuristen“ des Nationalsozialismus erschlossen sich ihm dann ganz neue Kontakte, Netzwerke und Einflussmöglichkeiten, die auch zu einem veränderten Habitus, Stil- und Rollenwechsel führten. Schmitt warf sich nun in den Umgang mit seinen nationalsozialistischen Mentoren Hermann Göring und Hans Frank und verstand sich als rechtspolitischer Akteur bei der Umstellung auf „Führerstaat“ und nationalsozialistischen „Geist“.

Feierliche Eröffnung der Jahrestagung der Akademie für Deutsches Recht1940 in München. Hans Frank siebter von links (Bild: Bundesarchiv)

Schon seit dem Sommer 1933 scheint sich deshalb ein Tonwechsel in der Beziehung anzudeuten. Mit der Rückkehr aus Köln und dem Wechsel an die Berliner Universität zum Wintersemester 1933/34 ist die Rollenasymmetrie dann ganz offenbar. Fast devot dankt Bilfinger Schmitt am 24. September für die „Auszeichnung“[19] der Berufung in die Akademie für Deutsches Recht, die durch Hans Frank förmlich ausgesprochen wurde, und verbindet seinen Dank mit der Bitte um einen Vortrag in Halle. Schmitt wiederholt in Halle, im Rahmen der dortigen, von Bilfinger geleiteten, Verwaltungsakademie, dann am 13. Februar tatsächlich seinen Berliner Vortrag über Heerwesen und staatliche Gesamtstruktur, den er am 24. Januar 1934 auf Einladung Alfred Baeumlers im Rahmen einer „Wehrgeistigen Arbeitsgemeinschaft“ an der Universität gehalten hatte. Der Vortrag hatte den Verfassungshistoriker Fritz Hartung damals als „Spiel mit Begriffen“[20] geradezu entsetzt. Bilfinger dankt am 14. Februar umgehend begeistert „für den ergreifenden und überaus wirkungsvollen Vortrag“.[21] Ins Tagebuch notiert Schmitt: „Großer Erfolg, über die geistige Unterwerfung“[22]; eine Vorfassung publiziert er damals unter dem Titel Die Logik der geistigen Unterwerfung.[23]

In den vorläufig letzten erhaltenen Briefen vom 31. Mai und 2. Juni 1934 äußert Bilfinger sich eingehend zu Schmitts Ausarbeitung des Vortrags zur Broschüre Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches. Der Sieg des Bürgers über den Soldaten. Seine assoziativen Bemerkungen bekommen die abgründige Schrift aber kaum zu fassen,[24] die im Frühjahr 1934 nicht auf den Triumpf Hitlers oder der Wehrmacht (gegen die „zweite Revolution“ der SA) gestimmt ist, sondern mit dem „Sieg des Bürgers“ schon dessen kommende Niederlage intoniert.[25] Schmitt erörtert die Machtfragen als abschüssige Bahn und „Logik“ des Konstitutionalismus und beschwört selbst Bismarck nicht als großen „Aufhalter“ der Bewegung. Er positioniert sich damals in der verfassungspolitischen Frage einer Normalisierung des Ausnahmezustandes und Übergangs von der „Bewegung“ zum „Staat“ gegen die SA-Forderungen nach einer „zweiten Revolution“. Nach dem 30. Juni 1934 gab er seine anfänglichen Hoffnungen auf die Verfassungsfähigkeit des Nationalsozialismus und den Übergang zu einem neuen Normalzustand (jenseits liberaler Demokratie) auf und markierte die „unmittelbare“ Gerechtigkeit des Nationalsozialismus als Ausnahmezustand und Herrschaft des „Leviathan“. Heute ist die Schrift erneut aktuell, im Kontext von Ukrainekrieg und Israelfrage, da die „militante“ oder „wehrhafte“ Demokratie nicht mehr nur von „inneren Feinden“ spricht, wie Antisemitismus und AfD, die es durch justiziellen Verfassungsschutz zu bekämpfen gälte, sondern auch von einem zweiten „Kalten Krieg“ und außenpolitischen Herausforderungen, die Aufrüstung und militärische Handlungsbereitschaft erforderten. Heute wird erneut gefragt, ob Staat und Gesellschaft, Deutschland und „der Westen“, „kriegstüchtig“ (Boris Pistorius) sind und die militärische Kommandogewalt politisch geführt und effizient organisiert ist.

Bilfinger sieht sich insbesondere durch Schmitts Bismarck-Deutung angesprochen und erinnert an sein organisatorisches „Ideal“ vom „hegemonischen Bund“,[26] dankt für die Widmung der Broschüre und versichert sein Kommen zu einer Gaufachberatung am 10. Juni, für die er zuvor die persönliche Einladung angemahnt (und also erhalten) hatte. Am 14. Juni 1934 notiert Schmitt dann ins Tagebuch: „Reichsfachgruppenleitertagung: Lohmann Frank vorgestellt. Abends im Fürstenhof Bruns und Bilfinger.“[27] Karl Lohmann wird damals ein enger Mitarbeiter und „Schriftleiter“ Hans Franks, Bilfinger übernimmt ihn später nach Heidelberg. Am 18. Juli hält Schmitt in der Akademie für Deutsches Recht dann seinen programmatischen Vortrag Nationalsozialismus und Völkerrecht, bei dem Bilfinger, als Mitglied der Akademie, sehr wahrscheinlich anwesend war, zumal Schmitt ihm am 7. November 1934 noch ein Exemplar der Broschüre „in alter Verehrung und Freundschaft“[28] widmete. Schmitt münzte die „alte“ Verehrung auch auf die „Freundschaft“, die damals endete, finden sich für die nächsten Jahre bis 1942 doch keine weiteren persönlichen Quellen und Briefe.

Es liegt nahe, diesen Bruch oder Abbruch der Beziehung mit den Ereignissen vom 30. Juni 1934 und den Artikel Der Führer schützt das Recht zu verbinden, den Schmitt laut Tagebuch insbesondere am 21./22. Juli schrieb – also wenige Tage nach seinem Vortrag über Nationalsozialismus und Völkerrecht. Vieles deutet aber darauf hin, dass Bilfinger damals seinen Bruch mit Schmitt auch deshalb vollzog, weil er sich auf der Karriereleiter zurückgesetzt und abgehängt fühlte. Dazu fand sich jüngst eine weitere Quelle: Die – vom NSD-Studentenbund herausgegebenen – Hallischen Hochschul-Blätter widmeten Schmitts Staatsgefüge und Zusammenbruch-Broschüre am 9. Juli 1934, zwei Tage vor Schmitts 46. Geburtstag, eine Doppelbesprechung beziehungsweise -kommentierung, zu der Bilfinger einen Artikel Das Heer und der bürgerliche Rechtsstaat beisteuerte. Früher hatte er häufiger Schmitts Schriften rezensiert; am 2. Juni hatte er aber brieflich angekündigt, dass er auf „ein eigenes Elaborat“[29] zur Broschüre verzichten wolle. Der Artikel ist gewiss auch als Geburtstagsgabe gedacht.

In diesen Wochen war Bilfinger Schmitt in Berlin, wie erwähnt, mehrfach begegnet. Mit seinem Artikel beansprucht er nun erneut eigene Bismarck-Kenntnisse und differenziert oder korrigiert Schmitts Blick auf Bismarcks „Kompromiss mit dem Parlament“. Bilfinger meint, dass selbst Bismarck damals dem „Glauben an den liberalen Konstitutionalismus“ ein Stück weit verfallen gewesen sei und erst später seinen „Fehler“ bereute. Sein Artikel ist dann am Ende erneut ein glühender Treueschwur auf Hitler, der das Budgetrecht „begraben“ habe; der „Geist der überwundenen Epoche“ des Konstitutionalismus sei „aus den anderen und aus sich selbst zu verbannen“. Bilfinger verspricht Besserung, gelobt exorzistische Arbeit an den spätwilhelminischen Vorurteilen, beschwört seinen Willen zur Selbstgleichschaltung. Sein Kotau, seine Bitte um „Indemnität“, endet mit den Worten: „Die Verfassungsverhandlungen von 1867 lassen weithin jenen pharisäischen Geist des wichtigtuerischen Mitdabeiseinwollens und, bei nicht genügender Honorierung, die Bereitschaft zur Opposition erkennen. Es wird noch lange nötig sein, gegen diesen Geist zu kämpfen.“ Besser hätte Bilfinger sein eigenes Verhältnis zu Schmitt eigentlich kaum charakterisieren können: Wenn etwas seinen Schulterschluss bezeichnet, war es der „Geist des wichtigtuerischen Mitdabeiseinwollens“. Bilfingers Artikel ist im Tagebuch nicht erwähnt. Für den 11. Juli notiert Schmitt nur: „Krank und verzweifelt, scheußlicher Zustand, Geburtstag.“[30] Vom „Geist des wichtigtuerischen Mitdabeiseinwollens“ wechselte Bilfinger damals in die „Opposition“ zu Schmitt über und verlegte seinen Ehrgeiz bald nach Heidelberg.

__

[1] Die Rede von einem „falschen“ Bilfinger nimmt Feuchtwangers Unterscheidung zwischen „wirklichen“ und „historischen“ Menschen, aktenmäßiger Existenz und „bildnishafter Wahrheit“ eines Typus auf und spielt auf die Hitler-Kritik von Lion Feuchtwanger in ‚Der falsche Nero.‘ (Amsterdam: Querido 1936) an.

[2] Brief von Carl Schmitt an Ludwig Feuchtwanger, datiert 10. Juni 1932, zitiert nach: Rolf Rieß (Hrsg.)‚Carl Schmitt / Ludwig Feuchtwanger. Briefwechsel 1918-1935‘ (Duncker & Humbold 2007), 376.

[3] Ludwig Feuchtwanger am 20. Juli 1932 an Carl Schmitt, in: Rieß (Fn. 2), 384.

[4] Lion Feuchtwanger, Die Geschwister Oppenheim, (Amsterdam: Querido 1933), 434.

[5] Feuchtwanger (Fn. 4), 307.

[6] Feuchtwanger (Fn. 4), 308.

[7] Feuchtwanger (Fn. 4), 310.

[8] Feuchtwanger (Fn. 4), 311.

[9] Feuchtwanger (Fn. 4), 312.

[10] Feuchtwanger (Fn. 4), 314.

[11] Feuchtwanger (Fn. 4), 314.

[12] Feuchtwanger (Fn. 4), 406.

[13] Brief von Carl Bilfinger an Carl Schmitt, datiert 21. März 1933, zitiert nach: Philipp Glahé, Reinhard Mehring und Rolf Rieß (Hrsg.), Der Staats- und Völkerrechtler Carl Bilfinger (1879-1958). Dokumentation seiner politischen Biographie. Korrespondenz mit Carl Schmitt, Texte und Kontroversen, (Nomos 2024), 169f.

[14] Carl Bilfinger, Widmung seines Artikels „Notrecht“, vom November 1931, in: Glahé/Mehring/Rieß (Fn. 13), 113, 377

[15] Glahé/Mehring/Rieß (Fn. 13).

[16] Carl Bilfinger, Der Einfluss der Einzelstaaten auf die Bildung des Reichswillens, univ. Diss., (Druck von: H. Laupp jr., Tübingen: 1923).

[17] Erörtert wurden Reformen des Beamtenrechts und des Wahlrechts; dazu vgl.: Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. III, (München: C.H. Beck 1999), 195-199.

[18] Dazu: Reinhard Mehring, Schüler im Schatten. Der „treue“ Karl Lohmann (1901-1996), in: Reinhard Mehring (Hrsg.),„Dass die Luft die Erde frisst…“ Neue Studien zu Carl Schmitt (Baden-Baden: Nomos 2024), 63-91.

[19] Brief von Carl Bilfinger an Carl Schmitt, datiert 24. September 1933, zitiert nach: Glahé/Mehring/Rieß (Fn. 13), 179.

[20] Brief von Fritz Hartung an Gustav Aubin, datiert 29. Januar 1934, zitiert nach: Hans-Christof Kraus (Hrsg.), Fritz Hartung. Korrespondenz eines Historikers zwischen Kaiserreich und zweiter Nachkriegszeit (Duncker & Humblot 2019), 263.

[21] Brief von Carl Bilfinger an Carl Schmitt, datiert 14. Februar 1934, zitiert nach: Glahé/Mehring/Rieß (Fn. 13), 181.

[22] Wolfgang Schuller (Hrsg.), Carl Schmitt. Tagebücher 1930 bis 1934 (Akademie Verlag 2010), 330.

[23] Carl Schmitt, Die Logik der geistigen Unterwerfung, Deutsches Volkstum 16 (1934), 177-182.

[24] Schmitts Handexemplar ist im Duisburger Nachlass (RW 265-29071) erhalten. Schmitt hat es in den 1960er und 1970er Jahren intensiv um Literaturangaben ergänzt und glossiert. Den Untertitel „Der Sieg des Bürgers über den Soldaten“ ergänzte er um die Variationen: „Der Sieg der Ware über die Waffe oder: Bismarcks Erbe in der Reichsverf[assung]!“. In den Einband klebte er eine Rezension: Neue Legalität. Bemerkungen zu einem Buch von Professor Carl Schmitt, Berliner Tageblatt Nr. 264, 7. 6. 1934, deren Deutung er zustimmte, wobei ihm vor allem die Datierung vor den 30. Juni 1934 wichtig war. Günter Maschkes Edition der Schrift (2011) berücksichtigt Schmitts Selbstglossierung und -interpretation nicht angemessen.

[25] Dazu dann Carl Schmitt, Der Mut des Geistes, in: FAZ,30. 12. 1950, 6; Wiederabdruck in: Reinhard Mehring (Hrsg.), „Auf der gefahrenvollen Straße des öffentlichen Rechts“. Briefwechsel Carl Schmitt / Rudolf Smend 1921-1961 (2. Aufl., Duncker & Humblot 2012) 177-178; vgl. auch: Schmitts Spiegelung des „Zusammenbruchs“ von 1945 durch Heinrich von Kleist in: Carl Schmitt, Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47, (Greven-Verlag 1950), 34-45.

[26] Glahé/Mehring/Rieß (Fn. 13), 186.

[27] Wolfgang Schuller (Hrsg.), Carl Schmitt. Tagebücher (Fn. 22), 347.

[28] Glahé/Mehring/Rieß (Fn. 13), 188.

[29] Glahé/Mehring/Rieß (Fn. 13), 186.

[30] Wolfgang Schuller (Hrsg.), Carl Schmitt. Tagebücher (Fn. 22), 350.

Reinhard Mehring ist seit 2007 Professor für Politikwissenschaft und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Zuletzt von ihm erschienen: Reinhard Mehring, “Dass die Luft die Erde frisst…” Neue Studien zu Carl Schmitt, Baden-Baden 2024 .