Im Eingangsbereich des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg (MPIL) befindet sich eine Büste Berthold Schenk Graf von Stauffenbergs (1905-1944). Stauffenberg war von 1929 bis zu seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944 Angehöriger des Instituts. Zusammen mit dem großformatigen Triptychon von H. D. Tylle „Der 9. November 1989 in Deuna, am Morgen danach“ und der Büste Max Plancks gehört das Stauffenberg-Bildnis zu den prägenden Kunstgegenständen am Institut. Wenngleich der Dargestellte von den wenigsten auf Anhieb erkannt und zumeist mit seinem weitaus populäreren Bruder Claus verwechselt wird, der das gescheiterte Bombenattentat auf Adolf Hitler ausgeführt hatte, scheint die Präsenz der Büste folgerichtig: Man liest sie als das Bekenntnis des Instituts zu seinem früheren Mitarbeiter wie auch zum Kampf gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime. Das war jedoch nicht immer so. Wenngleich sich die Büste bereits seit 1974 im Besitz des MPIL befindet, erfuhr sie ihre zentrale Aufstellung erst 1996 mit dem Bezug des aktuellen Gebäudes im Neuenheimer Feld, als das damalige Direktorium (Jochen Frowein und Rüdiger Wolfrum) entschied, sie im Atrium zu positionieren. Ihren heutigen Platz am Haupteingang hat die Büste seit der Fertigstellung des Verwaltungsanbaus im Jahr 2019. Vor 1996 jedoch fristete sie ein regelrechtes Schattendasein. Im früheren Gebäude in der Berliner Straße stand sie mehr als 20 Jahre weit abgeschlagen im zweiten Stock, wo ihr kaum jemand begegnete. Der Grund hierfür war die Abneigung des langjährigen Institutsdirektors Hermann Mosler gegenüber der Büste, die ihm schon 1966 von seinem Bonner Kollegen Karl Josef Partsch als Geschenk angeboten worden war. Über Jahre hinweg hatte Mosler versucht, die Aufstellung zu verhindern – und das, obgleich er dem „Dritten Reich“ distanziert gegenübergestanden und sich auch zum Widerstand des 20. Juli 1944 bekannt hatte. Somit drängt sich die Frage auf, welches Problem Hermann Mosler in der Büste sah und welche Geschichte das Objekt umgibt. Dem möchte dieser Blogbeitrag auf den Grund gehen.

Ein unwillkommenes Geschenk. Karl Josef Partsch und die Büste

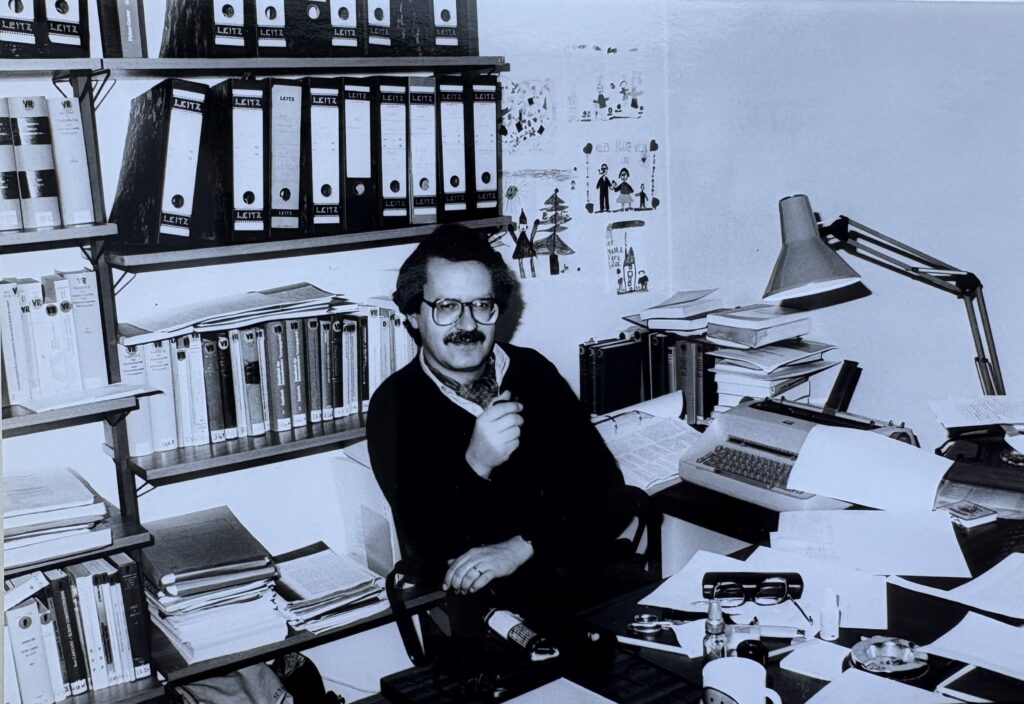

Fotografie des Abgusses von Karl Josef Partsch, patiniert und in ästhetisierender Beleuchtung[1]

Am 18. Januar 1966 schrieb der Bonner Völkerrechtler Karl Josef Partsch einen Brief an Hermann Mosler, in welchem er ihm von einem Gespräch mit seinem Freund Helmut Strebel, seines Zeichens Schriftleiter der ZaöRV, berichtet. Bei Strebel und Partsch, der als passionierter Kunstsammler über eine umfangreiche Skulpturensammlung verfügte, war die Idee aufgekommen, „in den neuen Bauten des Institutes einen Portraitkopf von Berthold von Stauffenberg aufzustellen“.[2] Partsch bot Mosler an, einen Nachguss des Originals aus seiner Sammlung für das Institut anfertigen zu lassen. Moslers Antwort folgte knapp zwei Wochen später. Sie fiel zurückhaltend und widersprüchlich aus:

„Die Aufstellung einer Büste ist etwas Unwiederholbares, das für andere nicht in Anspruch genommen werden kann. Sie bedeutet, dass eine Person zum Mittelpunkt, sei es gemeinsamer Erinnerungen oder gemeinsamer Anschauungen der im Institut Arbeitenden erhoben, möglicherweise sogar zum Symbol für den Geist des Hauses gemacht wird. Das Alter, in dem die Büste entstanden ist, und der als Opfer angenommene Tod machen es wahrscheinlich, dass die Aufstellung der Büste an hervorragender Stelle als Symbol empfunden wird. Selbst diejenigen, die Berthold Stauffenberg als Institutskollegen gekannt haben, werden sich beim Anblick der Büste wahrscheinlich nicht an den Menschen erinnern, den sie täglich gesehen haben.“[3]

Ferner führt Mosler aus:

„Ein solches Symbol darf nicht aufgenötigt, sondern muss angenommen werden. Ich glaube nicht, dass es sich um eine Frage der politischen Einstellung zu den Geschehnissen von 1944 handelt. Meine eigene Position kennen Sie. Sie wissen wohl auch, dass Berthold Stauffenberg drei Tage vor dem Attentat mit mir verabredet hat, das Institut der zu erwartenden neuen Regierung zur Verfügung zu stellen.“

Obgleich Mosler sich zu seinem früheren Kollegen und dessen Widerstand bekannte, zeigt er ein deutliches Unbehagen gegenüber Partschs und Strebels Vorschlag. Mosler fürchtete, dass mit der Büste eine Art „Gedenkkult“ ins Institut einziehen könnte. Überdies äußert er Bedenken, dass die Büste von den Institutsmitarbeitern als „aufgenötigt“ empfunden werden könnte und weist darauf hin, dass es inzwischen „eine neue Generation“ im Institut gebe, die „anderes erlebt“ habe, ohne genauer auszuführen, was er damit meint.[4]

Mosler wollte die Sache mit seinem verklausulierten Absage-Schreiben auf sich beruhen lassen, doch Partsch und Strebel ließen nicht locker. Über Jahre hinweg hakten sie bei Mosler nach, stets blieben Moslers Antworten im Ungefähren, stets spielte er auf Zeit. Als Partsch 1967 einen neuen Anlauf nahm, antwortete Mosler, er sei mit Strebel „alle Möglichkeiten einer gleichzeitig würdigen und nicht aufdringlichen Aufstellung“ durchgegangen, wobei er zu dem Schluss kam, die Büste lieber nicht im Institut selbst, sondern außerhalb, im noch im Bau befindlichen Max-Planck-Haus, aufzustellen. Alternativ käme sein – ebenfalls noch nicht fertiggestelltes – neues Büro infrage, „allerdings nicht vor Ende 1969“.[5] Partsch und Strebel war jedoch an einer möglichst wirkungsvollen Aufstellung des Porträtkopfes im Institut selbst gelegen. 1972 wurde die Büste erstmals probeweise im MPIL aufgestellt, wobei Strebel darauf drang, sie auf einem Marmorsockel mit einer Scheitelhöhe von 1,85m zu positionieren, was augenscheinlich Stauffenbergs Körpergröße entsprochen hätte.[6] Anschließend verschwand die Büste wieder aus dem Institut, ehe sie Ende 1974, bald neun Jahre nach Partschs Vorschlag und gerade noch rechtzeitig zum 50-jährigen Institutsjubiläum, doch aufgestellt wurde – auf einem schlichten und niedrigen Sockel aus Muschelkalk, dezentral im zweiten Stock.[7] Eine Einweihung oder Ansprache gab es nicht.

„Du bist als heiland dieser welt gesandt“. Berthold von Stauffenberg und Stefan George

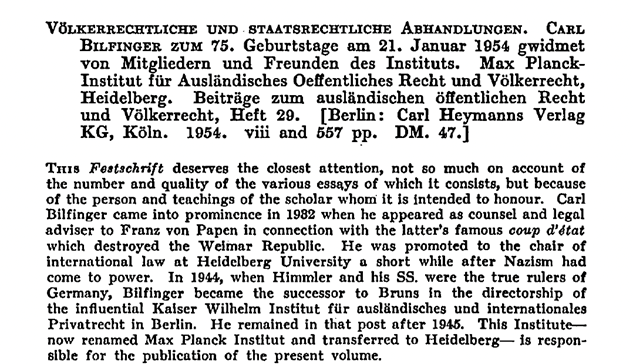

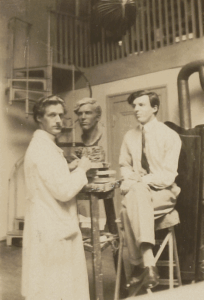

Heiland mit Jüngern. Stefan George, Claus und Berthold von Stauffenberg, 1924[8]

Du hast mich feste in Deinen bann geschlagen / Du herrscher meines seins nun ganz und gar / Ich will all diese lasten gerne tragen / Denn Deine hand – so leise – streicht mein Haar

– Berthold von Stauffenberg über Stefan George [9]

Einen wesentlichen Grund für Moslers Ablehnung der Stauffenberg-Büste muss man in ihrem Entstehungskontext sehen, ging die Büste doch aus dem Kreis um den Dichter Stefan George (1868–1933) hervor, dessen politische Einstellung und ästhetizistisches Programm der MPIL-Direktor ablehnte. Aber nicht nur Berthold von Stauffenberg und der Erschaffer der Büste, der Bildhauer Frank Mehnert (1909–1943)[10], gehörten zum engsten Zirkel um George, Karl Josef Partsch (1914–1996) tat es ebenso.[11] Auch Helmut Strebel (1911–1992), dessen Onkel Max Kommerell Georges womöglich größte Liebe gewesen war, befand sich im Georgeschen Geisteskosmos, wenngleich seine eigene Aufnahme in den Kreis gescheitert war.[12]

Stefan George gehörte um die Jahrhundertwende zu den bekanntesten, aber auch umstrittensten deutschen Dichtern. Stark beeinflusst vom französischen Symbolismus entwickelte er eine ästhetizistische Lyrik mit Anleihen an die antike Kultur und die mittelalterliche deutsche Mystik, die sich als Gegenbewegung zur „Vermassung“ und „Amerikanisierung“ von Kultur und Gesellschaft im spätindustriellen Zeitalter verstand.[13] Aufgrund ihrer Voraussetzungshaftigkeit wirkte Georges Dichtung auf die seinerzeitige intellektuelle und akademische Avantgarde besonders anziehend. Große Wirkung übte George aber auch durch seine kunstvolle Selbstinszenierung als seherischer Dichterkönig aus, der als charismatischer „Meister“ eine handverlesene Gruppe begabter junger „Schüler“, seinen männerbündisch organisierten „Kreis“, um sich scharte. Das Binnenleben des Kreises war charakterisiert durch die kultische Verehrung Georges, der das Ziel verfolgte, eine neue Geistesaristokratie in Kunst, Gesellschaft und Wissenschaft als Vertreter eines „Neuen Reiches“, des sogenannten „Geheimen Deutschlands“ heranzuziehen. Hierunter verstand George ein „anderes“, in mystischer Überhöhung liegendes Deutschland, das gleichsam die Verwirklichung seiner intellektuell-ästhetischen Ansprüche anstrebte.[14] Der Zugang zum Kreis war nur zu „echtem Führertum“ Berufenen und aus „heldisch gehobenem Menschtum“ Hervorgehenden vorbehalten.[15] Der Initiationsprozess war kompliziert und langwierig. Ältere Kreismitglieder hielten hierbei systematisch Ausschau nach potentiellen Neuzugängen, die – vielfach minderjährig – nach optischen und geistigen Kriterien (gerne auch am Strand[16]) ausgewählt und sorgsam auf eine Begegnung mit dem „Meister“ vorbereitetet wurden.[17] Aufgrund Georges homoerotischer und pädophiler Orientierung, die unter dem Deckmantel des „pädagogischen Eros“, einer stark ästhetisierten und Übergriffe legitimierenden Meister-Schüler-Beziehung, verklärt wurde, war der Zugang nur gutaussehenden jungen Männern und Knaben gestattet.[18]

Die dritte Generation des George-Kreises, Foto nach 1925. Claus (zweite Reihe, 2. v. r.) und Berthold von Stauffenberg (erste Reihe, 2. v. r.) mit Frank Mehnert (erste Reihe, 3. v. r.).[19]

Zu den „Jüngern“ Georges gehörten auch Berthold von Stauffenberg, sein Zwillingsbruder Alexander und der jüngere Bruder Claus, die 1923 im Alter von 18 beziehungsweise 15 Jahren von einem Bekannten der Familie in den Kreis eingeführt worden waren.[20] George war von den Stauffenberg-Brüdern begeistert, entsprachen sie ihrem Aussehen nach wie durch ihre adelige Herkunft ganz seinem Geschmack. Auf die drei Jugendlichen übte der knapp 40 Jahre ältere „Dichterfürst“ eine kaum zu unterschätzende Wirkung aus, wie Berthold von Stauffenbergs in der Stefan Georges minimalistischer Ästhetik folgenden Kleinschreibung gehaltenen Worte über die erste Begegnung mit George zeigen: „Du hast mich bezwungen und gebannt (…) / Du bist als heiland dieser welt gesandt“.[21] Mit den Stauffenbergs ging George jedoch nie ein sexuelles Verhältnis ein.[22] Dennoch gehörten Berthold und sein Bruder Claus zum engsten Zirkel um den Dichter.

George stellte hohe Erwartungen an seine Jünger. So verlangte er, dass sie sich nicht nur an seinen eigenen Werken und denjenigen, die aus dem Kreis heraus entstanden, schulten und bildeten, sie sollten auch in ihrem zivilen Beruf im Georgeschen Sinne tätig sein und auf diese Weise einen Beitrag zur Verwirklichung des „Geheimen Deutschlands“ leisten. Im Fall des Juristen Berthold von Stauffenberg stellt sich die berufliche Umsetzung des Georgeschen Denkens jedoch als schwierig dar. Anders als bei der Rechtswissenschaft hatte George beispielsweise im Bereich der Geschichtswissenschaft einen weitaus größeren Einfluss, indem er Forschungsarbeiten seiner Jünger aktiv inhaltlich und literarisch mitbegleitete.[23] Mit Stauffenbergs juristischer Karriere konnte George indes nicht sonderlich viel anfangen, im Gegenteil sah er dessen Tätigkeit als Gerichtsschreiber am Ständigen Internationalen Gerichtshof mehr als kritisch. Da er die internationale Gerichtsbarkeit ablehnte, war er der Ansicht, Stauffenberg habe „keine Leistungen“ vorgewiesen, was den Juristen tief verletzte.[24] Jedoch hatte auch Stauffenberg selbst ein schwieriges Verhältnis zur Rechtswissenschaft, die er nur mit innerer Distanz betrieb und die für ihn in Ermangelung der Verwirklichung seines eigentlichen Berufswunsches des Diplomaten eine zweite Wahl darstellte. Seine eigentliche Erfüllung fand Stauffenberg in der Dichtung seines „Meisters“, dem er in fast allen Lebensfragen folgte. Dies ging so weit, dass er selbst seine große Liebe Mika Classen den Besitzansprüchen Georges opferte und sich 1932 dessen Eheverbot unterwarf. [25] Erst 1936, drei Jahre nach dem Tod seines „Meisters“, der Berthold zu seinem testamentarischen Nacherben und zum treuhänderischen Verwalter seines Werkes ernannt hatte, ging Stauffenberg die Ehe schließlich dennoch ein.[26]

Erbe und Erben. Widerstand in Georges Namen?

Hatte George genau geregelt, wer seinen dichterischen Nachlass verwalten sollte, war und ist unter seinen Jüngern wie auch in der George-Forschung bis heute umstritten, worin das geistige Erbe des Dichters eigentlich bestand. Der Großteil seines Werkes lebte von der beständigen Auslegung durch den „Meister“, der als einzig legitime Instanz das letzte Deutungsrecht hatte.[27] Eine der großen Fragen war Georges Verhältnis zum Nationalsozialismus. Eine eindeutige Positionierung, wie sie nicht zuletzt von seinen jüdischen Anhängern gefordert wurde, blieb der „Meister“, der im Dezember 1933 verstarb, schuldig. Zwar musste George den Nationalsozialismus wie jedes Phänomen der Massenkultur schon aus Prinzip kritisch sehen, andererseits waren Teile seiner Dichtung über das „Neue Reich“ für die Nationalsozialisten durchaus anknüpfungsfähig, sodass Reichspropagandaminister Joseph Goebbels darum bemüht war, ihn für die seine Zwecke einzunehmen.[28] George fühlte sich hiervon zwar geschmeichelt und zeigte sich auch offen gegenüber dem Nationalsozialismus, sah sich aber doch zu sehr über den Dingen stehen, um sich von der Politik vereinnahmen zu lassen. Zugleich gab es auch Züge in Georges Werk und Person, die ihn als schwerlich kompatibel mit der NS-Kulturpolitik erscheinen ließen. So wurde Georges als offenes Geheimnis bekanntes Liebesleben und die hohe Zahl jüdischer Intellektueller in seinem Umfeld mehrfach zum Gegenstand homophober und antisemitischer Hetzartikel.[29]

Der Kreis begann im Streit um die Deutungshoheit über Georges Erbe bereits an dessen Totenbett zu zerfallen.[30] Für die jüngsten Jünger um die Stauffenberg-Brüder und Frank Mehnert, die den Nationalsozialismus begrüßten, war klar, dass sie dies im Einklang mit dem „Meister“ taten.[31] Ältere und aufgrund ihrer jüdischen Herkunft bereits der beginnenden Verfolgung ausgesetzte Weggefährten wie Karl Wolfskehl und Ernst Kantorowicz versuchten, die Idee des „Geheimen Deutschlands“ als Gegenentwurf zum „Dritten Reich“ zu mobilisieren.[32] Georges Erbe war vielfältig anknüpfungsfähig – ob für, oder am Ende gar gegen das NS-Regime oder, wie im Falle der Stauffenbergs, die sich unter Berufung auf ihren „Meister“ für den Widerstand entschieden, für beides.[33]

Ein Stück Unsterblichkeit. Der Bildhauer Frank Mehnert

Frank Mehnert neben seinem gipsernen Ebenbild von Ludwig Thormaehlen, 1920er [34]

„Mit jedem was Du vollbringst eroberst du uns ein stück unsterblichkeit, machst Du dies land schöner, bestärkst du unsern glauben an unsre sache und ihre endliche unfehlbarkeit“.

– Claus von Stauffenberg an Frank Mehnert [35]

Geschaffen wurde die Büste Bertholds von Stauffenberg durch Frank Mehnert. Mehnert war ein Mitschüler der Stauffenbergs, die wie er das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart besuchten. 1922, im Alter von 13 Jahren, freundete sich Mehnert mit dem vier Jahre älteren Berthold an. Frank Mehnert, der als fragiler Jugendlicher galt, ging zu Berthold von Stauffenberg ein Verhältnis einer „fast sklavischen Abhängigkeit“ ein, das Mehnerts Bruder Klaus als „eine Art von Ritter-Knappe-Beziehung“ bezeichnete und das in der Familie große Besorgnis auslöste.[36] Über die Stauffenberg-Brüder fand Frank Mehnert 1924 im Alter von 15 Jahren Eingang in den George-Kreis. George fand schnell großen Gefallen an dem Jungen, der selbst in den Bann des Dichters geriet. Für das Verhältnis zwischen Frank Mehnert und dem 41 Jahre älteren George haben Zeitgenossen und die George-Forschung viele Begriffe gefunden. So gilt Mehnert wahlweise als „treuer Begleiter“[37], „Lieblingsjünger“[38], „eine Art Gesellschaftsdame der besonderen Art“[39] oder als „Mädchen für alles“.[40] Belegt ist, dass Frank Mehnert spätestens seit 1928 zum engsten Umfeld des Dichters gehörte. Als „Partnerschaft“ bezeichnen kann die Beziehung Georges zu Mehnert jedoch nur, wer großzügig über das ausgeprägte Machtgefälle zwischen „Meister“ und „Jünger“ wie auch über die offenkundige Labilität Mehnerts hinwegsieht.

Zur Bildhauerei fand Mehnert durch den George-Kreis. Zunächst hatte er wie Berthold von Stauffenberg 1927 in Tübingen ein Studium der Rechtswissenschaft begonnen. Als Berthold von Stauffenberg 1929 seine Stelle am KWI antrat, folgte er ihm nach Berlin. Das Studium brach Mehnert schließlich ab und wandte sich als Autodidakt unter Begleitung des Kreis-Mitglieds Ludwig Thormaehlen der Bildplastik zu.[41] Mehnerts frühe Werke umfassen ausschließlich Büsten von Stefan George, Claus und Berthold von Stauffenberg und weiteren George-Jüngern. Erst ab 1933 verbreiterte der überzeugte Nationalsozialist Mehnert seine Palette, als er die Gelegenheit sah, „mit den neuen Machthabern ins Monumentengeschäft großen Stils zu kommen.“[42] Unter seinem Künstlernamen Viktor Frank entwarf Mehnert bis 1936 circa 40 Hitler-Büsten, die er erfolgreich vermarktete.[43] Darüber hinaus schuf er ein Hitler-Relief und eine Hitler-Plakette, 1934 entwarf er eine überlebensgroße Statue als SA-Denkmal, für die Claus von Stauffenberg Modell stand.[44] Obgleich Mehnerts künstlerisches Werk aufgrund dessen frühen Soldatentods an der Ostfront 1943 letztlich schmal und dilettantisch blieb, erfüllte es in den Augen der George-Jünger eine essentielle Funktion, da er den ästhetischen Anspruch des „Meisters“ über dessen Tod hinaus bewahrte.[45]

Die Spur des Meißels. Bildhauerei im George-Kreis

Der schwedische Bildhauer Adh Hedblom (links) fertigt eine Büste Berthold von Stauffenbergs an (1928)[46]

Die bildende Kunst hatte innerhalb des George-Kreises eine herausgehobene Bedeutung – mehr als 200 Büsten sind im Umfeld Georges entstanden. In merkwürdigem Gegensatz hierzu hatte keiner der drei Bildhauer im Kreis, Ludwig Thormaehlen, Alexander Zschokke und Frank Mehnert, eine künstlerische Ausbildung genossen.[47] Der Kontrast zwischen der amateurhaften Bildhauerei und dem hohen ästhetischen Anspruch, den George an seine eigene Dichtung und das Schaffen seiner Jünger stellte, ist beträchtlich. Begreiflich wird die Bedeutung der Bildplastik als Kunstform im Kreis durch Georges Verständnis seiner Dichtung. Diese verstand er als „Wort-Plastik“, sich selbst sah er als „Bildner“, oder wie Ulrich Raulff es fasst: „Die Worte erschienen wie massive Blöcke, die noch die Spur des Meißels trugen.“[48] Das Bildhauen als Kunst-Praxis stellte für George somit die logische Weiterführung seines sprach-plastischen Schaffens dar. Er verstand die Bildhauerei als didaktischen Prozess, der auf das dichterische Wirken der Jünger zurückwirken sollte.

Das Atelier Thormaehlens und Mehnerts war ein wichtiger sozialer Raum für die Kreis-Mitglieder. „Gemeinsame Arbeit und Gespräch, Übersetzung und Bildhauerei bestimmen das Leben der kleinen Gruppe. Der Raum ist angefüllt mit Gipsfiguren, Köpfen und ganzen Figuren nackter Männer“, umschreibt Ulrich Raulff die Atmosphäre.[49] Das gemeinschaftliche Studium des Georgeschen Werkes stand im Vordergrund. Durch fotographische und bildkünstlerische Abbildung des anderen, versuchte man sich in die Ästhetik des Meisters einzuschreiben. Als letzter Schritt der Integration in den Kreis galt die plastische Nachbildung des eigenen Kopfes.[50] Orientiert am Vorbild der griechischen Antike sollten die Köpfe den Typus eines heroisierten, zu ästhetischem Führertum berufenen „Georgeschen Menschen“, ausdrücken, vor dem „der Bürger sich bekreuzigte“.[51] Die Bildplastiken zeichnen sich somit durch eine gewisse Entindividualisierung sowie eine idealisierte Redundanz aus.[52] Da die Bildhauerei der George-Jünger als kreisinterner Akt der gemeinschaftlichen Kunstschaffung zu verstehen ist, waren die Büsten nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Vielmehr hatten sie eine normative, ästhetische Vorbildfunktion für ihre Betrachter, die sich aus dem Wissen des Georgeschen Werkes heraus speiste.[53]

-

-

Ideal und Wirklichkeit. Büste von Berthold von Stauffenberg, Berthold von Stauffenberg [54]

-

Dies gilt auch für Frank Mehnerts Büste von Berthold von Stauffenberg. Entstanden ist sie, aller Wahrscheinlichkeit nach, im Jahr 1930 als kreisinternes „Freundschaftsprodukt“.[55] Auch sie steht ganz im Sinne der Georgeschen Ästhetik, ist antikisierend idealisiert, ebenso wie die von Mehnert angefertigte Büste Claus von Stauffenbergs, von der ein Abguss in Deutschen Bundestag aufgestellt wurde und ein anderer sich heute in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin befindet. Beide Stauffenberg-Büsten, die lange vor dem Attentat des 20. Juli 1944 geschaffen wurden, sind heute kaum ohne diese Aufstellungsorte zu denken. Sie bilden gleichsam eine Art Ikonographie des deutschen Widerstandes, die bildsprachlich nicht unwesentliche Überschneidungen mit den ästhetischen Präferenzen nationalsozialistischer Kunst aufweist.[56] Für die Öffentlichkeit waren die beiden Büsten anders als Mehnerts Hitler-Köpfe und das SA-Standbild, nie gedacht. Dennoch eignen sich beide in besonderem Maße als Helden-Büsten, deren Entstehungskontext im George-Kosmos weitgehend in Vergessenheit geraten ist.

„Aristokratisch-esoterisches Gehabe“. Hermann Mosler und die Büste

„Und ich begriff, daß Kunst nur den Sinn hat, Kunst zu sein“[57]

– Carlo Schmid über Stefan George

Hermann Mosler trat 1937 im Alter von 25 Jahren als Referent in das Institut, damals noch als Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin (KWI), ein. Der sieben Jahre ältere Berthold von Stauffenberg war damals bereits Wissenschaftliches Mitglied und Mitherausgeber der Institutszeitschrift Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV). Über das seinerzeitige Verhältnis beider ist praktisch nichts bekannt, Mosler äußerte sich hierzu öffentlich nie. Zu den wenigen publizierten Erinnerungen an Stauffenberg aus dem Institutskontext gehören die Memoiren von Joachim von Elbe (1902-2000), späterer US-Diplomat und in den frühen 1930ern Referent am Institut. Er beschreibt Stauffenberg als „verschlossen“ und jemanden, der gegenüber seinen Kollegen stets „auf Distanz“ geblieben sei. Mit gewissem Befremden erinnert sich Elbe an Stauffenbergs Mitgliedschaft im George-Kreis, „von dessen ‚aristokratisch-esoterischem Gehabe‘ wohl auch Bertholds Verhalten nicht unberührt blieb.“[58] Es gab aber auch Institutsangehörige, denen George keineswegs fremd war. So war Carlo Schmid bereits als Schüler mit der Dichtkunst Georges in Berührung gekommen; sie erschien ihm wie „das Licht, das man vom Himmel geholt hat“.[59] Auch pflegte Carlo Schmid mit zahlreichen Angehörigen des George-Kreises enge Freundschaften, wobei er betont: „Ein ‚Georgianer‘ jedoch bin ich nie geworden.“[60] Neben Schmid ist nur von Helmut Strebel eine lebenslange enge geistige Verbindung zum Werk Georges aus dem Institut überliefert.[61]

Konnte man für das Berliner KWI ein gewisses Interesse am Geistes-Kosmos Georges erkennen, so war dies am Heidelberger MPIL anders. Der Grund hierfür dürfte insbesondere in der geänderten sozialen Zusammensetzung der Mitarbeiter gelegen haben. Rekrutierten sich die Angehörigen des KWI überwiegend aus dem Adel und Großbürgertum, die mit einer elitären, auch anti-demokratischen Ästhetik eines Stefan George durchaus etwas anfangen konnten, war das Personal des Heidelberger Instituts weitaus „bürgerlicher“. Georges symbolistische, auf „hinter den Dingen Liegendes“ und auf eine charismatische Führerpersönlichkeit ausgerichtete, elitäre l‘art pour l‘art Dichtung, die anti-westliche und nationalistische Elemente vereinte, muss Mosler nicht nur fremd geblieben, sondern gleichermaßen Ausdruck einer Geisteshaltung gewesen sein, die ihm schon früh, in den Jahren seines aktiven Engagements in der katholischen Jugendbewegung, wiederstrebt hatte und die er als nüchterner bundesrepublikanischer Katholik unbedingt aus seinem Institut heraushalten wollte.

Als Karl Josef Partsch ab 1966 über Jahre hinweg Hermann Mosler die Büste Bertholds von Stauffenberg anbot, kam dies Mosler aus vielerlei Gründen ungelegen. Ihre Aufstellung an einem zentralen Ort innerhalb des Instituts hätte Debatten ausgelöst, an denen der Direktor keinerlei Interesse hatte. Zunächst hätte sie die Frage der Positionierung des Instituts zum „Dritten Reich“ aufgeworfen.[62] Obgleich Mosler sich zu Stauffenbergs Widerstand bekannte, wollte er ihn nicht wider besseres Wissen „zum Geist des Hauses“ erheben. Überdies war die allgemeine gesellschaftliche Haltung zu den „Verschwörern“ des 20. Juli 1944 in den 1960ern noch keineswegs als durchweg positiv zu bezeichnen, galten die Stauffenbergs seinerzeit noch vielen als „Vaterlandsverräter“ und „Eidbrecher“.[63] Die Aufstellung der Büste wäre somit einem politischen Statement gleichgekommen, das bei einigen Gästen und Mitarbeitern für Irritationen hätte sorgen können.

Jenseits der Frage der Bewertung des deutschen Widerstandes war und ist bis heute umstritten, ob und in welchem Ausmaß Stefan George mit seiner Dichtung dem Nationalsozialismus intellektuellen Vorschub leistete. Anlässlich des hundertsten Geburtstages Georges 1968 wurde in den Feuilletons intensiv über sein Verhältnis zum „Dritten Reich“ gestritten.[64] Während Karl Josef Partsch und Helmut Strebel durchaus ein Interesse daran hatten, George über den Widerstand der Stauffenbergs rückwirkend zu rehabilitieren, wollte Mosler solche Debatten aus seinem Institut heraushalten. Moslers Fokus lag auf der juristischen Begleitung der Integration der Bundesrepublik in die Europäische Union und in den Westen sowie auf der Einbindung des Instituts in die internationale Wissenschaftswelt. In diesen Dienst konnte man die Stauffenberg-Büste schwerlich stellen. Geht man dann noch davon aus, dass Mosler als langjähriger Kollege Stauffenbergs auch über Georges sexuelle Orientierung im Bilde war und den Problemzusammenhang der Entstehungsgeschichte der Büste erahnen konnte, scheint offensichtlich, warum er die Büste nicht im Institut haben wollte.

Im Verlauf der Jahre verlor sich jedoch am Institut das Wissen um den Entstehungskontext der Büste. Man kann sagen, dass die Büste, je weiter ihre Geschichte vergessen wurde, umso mehr von der Peripherie ins Zentrum des Instituts wanderte. Mit dem drastischen Bedeutungswandel, den die gesellschaftliche Bewertung des „20. Juli 1944“ erlebte, wurde auch die Stauffenberg-Büste neu gelesen. Das Institut bekannte und bekennt sich nunmehr stolz zu seinem früheren Mitglied, dessen Wirken weitgehend auf das Attentat gegen Hitler reduziert wurde. Der weitere geistige und historische Zusammenhang der Entstehung der Büste, der bei Hermann Mosler für Ablehnung gesorgt hatte, trat in den Hintergrund. Inzwischen ist nur wenigen Gästen und Forschenden am Institut bekannt, wer Berthold von Stauffenberg war. Dennoch spricht die Büste für sich, atmet und verkörpert das „Heldische“ durch die antikisierende Ästhetik des „Georgeschen Menschen“. Doch wer weiß noch, was damit gemeint war?

***

Der Verfasser dankt Sarah Gebel, Alexandra Kemmerer, Johannes Mikuteit, Moritz Vinken und Joachim Schwietzke für ihre hilfreichen Anmerkungen zu diesem Text.

[1] Büste im Besitz von Karl Josef Partsch; Foto: MPIL.

[2] Schreiben von Karl Josef Partsch an Hermann Mosler, datiert 18. 1. 1966, Mappe „Stefan George Stiftung“, MPIL.

[3] Schreiben von Hermann Mosler an Karl Josef Partsch, datiert 4. 2. 1966, Mappe „Stefan George Stiftung“, MPIL.

[4] Falls er der den sich anbahnenden „68er“-Generationenkonflikt meint, so kann auch dies nicht wirklich überzeugen, da dieser am Institut weitgehend ausfiel, vgl: Ingrid Gilcher-Holtey, Burg in der Brandung? Das MPIL im Mobilisierungsprozess der 68er Bewegung, MPIL100.de.

[5] Schreiben von Hermann Mosler an Karl Josef Partsch, datiert 4. 9. 1967, Mappe „Stefan George Stiftung“, MPIL.

[6] Schreiben von Helmut Strebel an Hermann Mosler, datiert 11. 4. 1972, Mappe „Stefan George Stiftung“, MPIL.

[7] Nur wenige der von mir befragten Zeitzeugen konnten sich an die Stauffenberg-Büste im Institut erinnern. Ich danke Michael Bothe, Stefan Oeter und Georg Nolte für ihre klärende Mithilfe in dieser Sache.

[8] Foto: Stefan-George-Archiv.

[9] Zitiert nach: Wolfgang Graf Vitzthum, Der stille Stauffenberg. Der Verschwörer, Georgeaner und Völkerrechtler Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, Berlin: Duncker & Humblot 2024, 27. Die Zitate Stauffenbergs sind allesamt in der für Stefan Georges minimalistischer Ästhetik folgenden Kleinschreibung gehalten.

[10] Daniela Gretz, Mehnert, Frank, in: Achim Aurnhammer et al. (Hrsg.), Stefan George und sein Kreis: Ein Handbuch, Berlin: De Gruyter 2016, 1546–1549.

[11] Wolfgang Graf Vitzthum, Partsch, Karl Josef, in: Achim Aurnhammer et al. (Fn. 10), 1569–1572.

[12] Florian Hofmann, Helmut Strebel (1911–1992). Georgeaner und Völkerrechtler, Baden-Baden: Nomos 2010, 255.

[13] Friedrich Gundolf/Friedrich Wolters, Einleitung der Herausgeber, in: Friedrich Gundolf/Friedrich Wolters (Hrsg.), Jahrbuch für die geistige Bewegung 3 (1912), III–VIII, VIII; Hans-Christof Kraus, Das Geheime Deutschland. Zur Geschichte und Bedeutung einer Idee, Historische Zeitschrift 291 (2010), 385–417, 389; 393; Thomas Karlauf, Stefan George. Die Entdeckung des Charisma, München: Karl Blessing Verlag 2007, 555–556.

[14] Kraus, (Fn. 13), 392–393; Vitzthum, Der stille Staufenberg (Fn. 9), 33.

[15] Rainer Kolk, Literarische Gruppenbildung. Am Beispiel des George Kreises 1890–1945, Berlin: Max Niemeyer Verlag 1998, 242; Vitzthum, Der stille Staufenberg (Fn. 9), 32.

[16] So der 14-jährige Karl Josef Partsch: Ulrich Raulff, Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben, München: C. H. Beck 2012, 84.

[17] Vitzthum, Der stille Staufenberg (Fn. 9), 32; Karlauf Charisma (Fn. 13), 378–382.

[18] Das Problemfeld von Georges Pädophilie wird seit einigen Jahren kontrovers diskutiert (Julia Encke, Das Ende des Geheimen Deutschlands, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 13. Mai 2018, 45–46; Julia Encke, Päderastie aus dem Geist Georges? Ein Gespräch mit Thomas Karlauf über den Männerbund im Stefan-George-Kreis, die Verbindungen in zur Reformpädagogik und über die Odenwaldschule, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 5. April 2010, 23–24). Die etablierte und sich vielfach in Georgescher Tradition stehend sehende George-Forschung bestreitet, dass es Übergriffe durch George gegeben habe. So schreibt Carola Groppe: „Auch wenn die Auswahl der Jungen homoerotisch und pädophil motiviert war, gibt es in den Briefwechseln aus dem George-Kreis bislang keine Hinweise auf eine sexuelle Praxis; auch kann man Georges Lyrik nicht für eine Beweisführung in Anspruch nehmen. Es muss offenblieben, ob die Zuneigung zu schönen männlichen Kindern und Jugendlichen im Kreis zu sexualisierter Gewalt diesen gegenüber führte oder nicht“, Carola Groppe, Freundschaften mit Auftrag und Gefährdung: Im George-Kreis, in: Kai Kauffmann/Cornalia Ortlieb (Hrsg.), George-Jahrbuch 13 (2020/21), Berlin: De Gruyter 2020, 1–26, 16. Thomas Karlauf gibt jedoch zu bedenken, dass fast alle Quellen zum George-Kreis von Personen stammten, „die Teil des Systems waren oder, im Falle ihrer Trennung, unter erheblichem Rechtfertigungsdruck standen“, weswegen eine offene Thematisierung eines Missbrauchs kaum zu erwarten sei: Karlauf, Charisma (Fn. 13), 370. Unzweifelhaft ist für Karlauf indes, dass George in seinem Gedichtband „Der Stern des Bundes“ den „ungeheuerliche(n) Versuch“ unternommen habe, „die Päderastie mit pädagogischem Eifer zur höchsten geistigen Daseinsform zu erklären“: Karlauf, Charisma (Fn. 13), 394. Wenngleich Georges Dichtung keineswegs als Beleg für etwaige Handlungen zu sehen ist, wenn man zwischen Kunstform und Tat trennen muss, fehlt zumindest dem Verfasser dieses Beitrags die Fantasie, keine Missbräuchlichkeit in den Rekrutierungsprozessen vielfach minderjähriger Kreismitglieder bzw. in den ausgesprochen asymmetrischen Beziehungen Georges zu oftmals bedeutend jüngeren bzw. emotional abhängigen „Freunden“ zu sehen.

[19] Mit (von links im Uhrzeigersinn): Albrecht von Blumenthal, Ernst Morwitz, Silvio Markees, Max Kommerell, Johann Anton, Alexander von Stauffenberg; Foto: Stefan-George-Archiv.

[20] Vitzthum, Der stille Staufenberg (Fn. 9), 24.

[21] Zitiert nach: Vitzthum Der stille Staufenberg (Fn. 9), 28.

[22] Dass dies womöglich an einem klärenden Gespräch der besorgten Mutter der drei Brüder mit dem Dichter lag, ist zumindest nicht ausgeschlossen: Peter Hoffmann, Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Brüder, Stuttgart: Deutsche Verlags Anstalt 1992, 53.

[23] Bertram Schefold/Wolfgang Graf Vitzthum, Staatswissenschaften (Nationalökonomie, Staats- und Völkerrecht), in: Achim Aurnhammer et al. (Fn. 10), 1147–1158, 1154; Wolfgang Graf Vitzthum, Rechts- und Staatswissenschaften aus dem Geiste Stefan Georges? Über Johann Anton, Berthold Schenk Graf von Stauffenberg und Karl Josef Partsch, in: Bernhard Böschenstein et al.(Hrsg.), Wissenschaftler im George-Kreis. Die Welt des Dichters und der Beruf der Wissenschaft, Berlin: De Gruyter 2005, 83–113, 110–111.

[24] Hoffmann (Fn. 22), 75; 73.

[25] Hoffmann, (Fn. 22), 78; Thomas Karlauf, Stauffenberg. Porträt eines Attentäters, München: Pantheon 2019, 124.

[26] Wolfgang Graf Vitzthum, Stauffenberg, Berthold Alfred Maria Schenk Graf von, in: Achim Aurnhammer et al. (Fn. 10), 1666–1671, 1669. Die Erbfolge sah zunächst Robert Boehringer, dann Berthold von Stauffenberg und schließlich Frank Mehnert vor. Nach Mehnerts Tod 1943 machte Berthold von Stauffenberg seinen Bruder Claus zu seinem Nacherben.

[27] Karlauf, Charisma (Fn. 13), 635.

[28] Karlauf, Charisma (Fn. 13), 611.

[29] Raulff, Kreis (Fn. 16), 87.

[30] Raulff, Kreis (Fn. 16), 33.

[31] Karlauf, Charisma (Fn. 13), 615.

[32] Karlauf, Charisma (Fn. 13), 614–615; 626–627.

[33] Vitzthum, Der stille Staufenberg (Fn. 9), 118.

[34] Foto: Stefan-George-Archiv.

[35] Schreiben von Claus von Stauffenberg an Frank Mehnert, datiert 26.11.1939, zitiert nach: Raulff, Kreis (Fn. 16), 110.

[36] Diese Abhängigkeit blieb zeitlebens bestehen. Als Berthold von Stauffenberg 1932 seine große Liebe Mika Classen heiraten wollte, reiste Mehnert, der eine „fast krankhafte Abneigung gegen Frauen“ hegte, im Auftrag Georges nach Den Haag, um ihm das Verbot des Meisters mitzuteilen und ihn zu diesem für eine persönliche Unterredung in die Schweiz zu holen. Stauffenbergs Heirat 1936 sah Mehnert als Verrat an George an und brach den Kontakt für drei Jahre nahezu ab: Vitzthum, Berthold von Stauffenberg (Fn. 26), 1548; Karlauf, Stauffenberg (Fn. 25), 124; Hoffmann (Fn. 22), 157.

[37] Michael Stettler, Vorwort, in: Michael Stettler (Hrsg.), Erinnerung an Frank, Düsseldorf: Verlag Helmut Küpper 1968, 7. Der Band gibt ferner einen guten Eindruck von der Bedeutung Mehnerts in der Erinnerungskultur des George-(Nach-)Kreises sowie von Mehnerts eigener Wahrnehmung Georges und seines Kreises.

[38] Karlauf, Charisma (Fn. 13), 617.

[39] Raulff, Kreis (Fn. 16), 83.

[40] Vitzthum, Berthold von Stauffenberg (Fn. 26), 1548.

[41] Raulff, Kreis (Fn. 16), 202.

[42] Raulff, Kreis (Fn. 16), 202.

[43] Gretz (Fn. 10), 1547.

[44] Hoffmann (Fn. 22), 130–131.

[45] Karlauf, Charisma (Fn. 13), 618; Karlauf, Stauffenberg (Fn. 25), 238.

[46] Foto: Stefan George-Archiv.

[47] Ulrich Raulff, Steinerne Gäste. Im Lapidarium des George-Kreises, in: Ulrich Raulff/Lutz Näfelt (Hrsg.), Das geheime Deutschland. Eine Ausgrabung. Köpfe aus dem George-Kreis, Marbach: Deutsche Schillergesellschaft 2008, 4–33, 6; 7.

[48] Raulff, Steinerne Gäste (Fn. 47), 9.

[49] Raulff, Kreis (Fn. 16), 203–204.

[50] Raulff, Steinerne Gäste (Fn. 47), 16.

[51] Friedrich Wolters, zitiert nach: Raulff, Steinerne Gäste (Fn. 47), 17.

[52] Raulff, Steinerne Gäste (Fn. 47), 28; 29.

[53] Raulff, Steinerne Gäste (Fn. 47), 29.

[54] Foto (links): Maurice Weiss; Foto (rechts): Stefan-George-Archiv. Die Muschelkalk-Sockel, der vom Heidelberger Bildhauer Edzard Hobbing angefertigt wurde, trägt die deutliche Handschrift der Georgeschen Ästhetik. Die Inschrift ist deutlich an Stefan Georges „Stilschrift“ angelehnt.

[55] Die Angaben zur Entstehung der Büste Bertholds von Stauffenberg variieren, zumal es ab Mitte der 1930er eine Reihe von Abgüssen gab. Karl Josef Partsch mutmaßt, dass die Büste entweder 1927 oder 1931 entstanden sei: Schreiben von Karl Josef Partsch (Fn. 2)

[56] Diese bestehen u.a. in der heroisierenden Idealisierung des Dargestellten und in der Anlehnung an das antike griechische Körperbild, wie dies z.B. bei Arno Breker der Fall ist: Karoline Schröder, Ein Bild von Skulptur. Der Einfluss der Fotografie auf die Wahrnehmung von Bildhauerei, Bielefeld: Transkript 2018, 116.

[57] Carlo Schmid, Erinnerungen, Stuttgart: S. Hirzel Verlag 2008, 34.

[58] Joachim von Elbe, Unter Preußenadler und Sternenbanner. Ein Leben für Deutschland und Amerika, München: C. Bertelsmann 1983, 123. Ein gewisses Unverständnis gegenüber Stauffenbergs Verbindung zu George herrschte auch bei anderen Institutsmitgliedern vor: Alexander N. Makarov, Vorkämpfer der Völkerverständigung und Völkerrechtsgelehrte als Opfer des Nationalsozialismus. Berthold Schenk Graf von Stauffenberg (1905-1944), Die Friedenswarte. Blätter für internationale Verständigung und zwischenstaatliche Organisation 6 (1947), 360–365, 364.

[59] Schmid (Fn. 57), 34.

[60] Schmid (Fn. 57), 35.

[61] Dass es aber durchaus auch eine grundsätzliche Affinität zu den Themen und zur Ästhetik des George-Kreises im Institut gab, belegt der Umstand, dass sich zwei der wichtigsten und populärsten Werke aus dem George-Kreis in der Institutsbibliothek befinden, nämlich das Platon-Buch von Kurt Hildebrandt und die Biographie Kaiser Friedrichs II. von Ernst Kantorowicz, letztere sogar aus Privatbesitz Viktor Bruns‘: Kurt Hildebrandt, Platon. Der Kampf des Geistes um die Macht, Berlin: Georg Bondi 1933; Ernst Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, Berlin: Georg Bondi 1927.

[62] Philipp Glahé, History as a Problem? On the Historical Self-Perception of the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, ZaöRV 83 (2023), 565–578.

[63] Ruth Hoffmann, Das deutsche Alibi. Mythos „Stauffenberg-Attentat“ – wie der 20. Juli 1944 verklärt und politisch instrumentalisiert wird, Goldmann: München 2024, 42.

[64] Raulff, Kreis (Fn. 16), 420–426.

Just a few steps away from the main entrance of the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (MPIL) in Heidelberg stands a bust of Berthold Schenk Graf von Stauffenberg (1905–1944) . Stauffenberg was a member of the Institute from 1929 until his execution by the National Socialists due to his involvement in the resistance movement of 20 July 1944. Together with the large-format triptych by H. D. Tylle, ‘9 November 1989 in Deuna, the Morning After’ and a bust of Max Planck, the portrait of Stauffenberg is among the most prominent artworks at the Institute. Although the subject is not immediately recognisable to most people and is often confused with his far more popular brother Claus, who carried out the failed bomb attack on Adolf Hitler, the presence of the bust seems logical: it is generally interpreted as the Institute’s endorsement of its former employee and of the fight against the unjust National Socialist regime. However, this was not always the case. Although the bust has been in the MPIL’s possession since 1974, it was not given a central position until 1996, when the Institute moved into its current building at the Neuenheimer Feld campus and the then-directors (Jochen Frowein and Rüdiger Wolfrum) decided to place it in the atrium. The bust has occupied its current place at the main entrance since the completion of the building extension in 2019. Before 1996, however, it led a veritable shadow existence. In the former Institute building on Berliner Straße, it was tucked away on the second floor, where hardly anyone ever saw it, and remained there for more than 20 years. The reason for this was the aversion of the long-standing director of the Institute, Hermann Mosler, to the bust, which had been offered to him as a gift by his Bonn colleague Karl Josef Partsch as early as 1966. For years, Mosler had tried to prevent it from being displayed – even though he had distanced himself from the Third Reich and endorsed the resistance of 20 July 1944. This raises the question of what problem Hermann Mosler saw in the bust and what history surrounds the object, which is what this blog post aims to explore.

An Unwelcome Gift. Karl Josef Partsch and the Bust

Photograph of the cast by Karl Josef Partsch, patinated and illuminated in an aestheticizing manner[1]

On 18 January 1966, Bonn-based international law expert Karl Josef Partsch wrote a letter to Hermann Mosler in which he told him about a conversation he had had with his friend Helmut Strebel, editor of the Institute Journal Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht (English title: Heidelberg Journal of International Law, HJIL). Strebel and Partsch, who was a passionate art collector with an extensive sculpture collection, had come up with the idea of ‘erecting a portrait bust of Berthold von Stauffenberg in the Institute’s new buildings’.[2] Partsch offered to have a cast of the original from his collection made for the Institute. Mosler’s reply came just under two weeks later. It was cautious and contradictory:

‘The installation of a bust is something un-repeatable that cannot be claimed by others. It means that a person is elevated to the centre, whether it be of shared memories or shared views of those working at the Institute, and possibly even made a symbol of the spirit of the place. The age at which the bust was created and the death assumed to be a sacrifice make it likely that the bust’s placement in a prominent location will be perceived as a symbol. Even those who knew Berthold Stauffenberg as a colleague at the Institute will probably not remember the person they saw every day when they look at the bust.’[3]

Mosler goes on to say:

‘Such a symbol must not be imposed but must be accepted. I do not believe that this is a question of political attitude towards the events of 1944. You know my own position. You also know that three days before the assassination attempt, Berthold Stauffenberg agreed with me to make the Institute available to the expected new government.’

Although Mosler acknowledged his former colleague and his resistance, he showed significant discomfort with Partsch’s and Strebel’s proposal. Mosler feared that, with the bust, a kind of ‘cult of remembrance’ could move into the Institute. Furthermore, he expressed concern that the bust might be perceived as ‘imposed’ by the Institute’s employees and pointed out that there was now ‘a new generation’ at the Institute that had ‘different experiences,’ without elaborating on what he meant by this.[4]

With his cryptic letter of rejection, Mosler wanted to leave the matter at that, but Partsch and Strebel did not give up. For years, they kept broaching the subject, yet Mosler’s responses always remained vague, and he always played for time. When Partsch made a new attempt in 1967, Mosler replied that he had gone through ‘all the possibilities for a dignified, yet unobtrusive installation’ with Strebel, concluding that it would be better to place the bust outside the Institute itself, in the Max Planck House, which was still under construction. Alternatively, his new office, which was also not yet completed, could be considered, ‘but not before the end of 1969’.[5] Partsch and Strebel however were set on displaying the portrait head prominently within the Institute itself. In 1972, the bust was placed in the MPIL for the first time, on a trial basis, with Strebel insisting that it be positioned on a marble pedestal measuring a full 1.85 metres, which apparently corresponded to the height of the late Stauffenberg.[6] The bust then disappeared from the Institute again before being installed at the end of 1974, almost nine years after Partsch’s initial suggestion and just in time for the Institute’s 50th anniversary. It was placed on a simple, low pedestal made of shell limestone, far off on the second floor.[7] There was no consecration or speech.

‘You are sent to this world as a saviour.’ Berthold von Stauffenberg and Stefan George

Saviour with disciples. Stefan George, Claus and Berthold von Stauffenberg, 1924[8]

You have cast me firmly under Your spell/ You, ruler of all my being now/ I will gladly bear all these burdens/ For Your hand – so quietly – strokes my hair

– Berthold von Stauffenberg on Stefan George[9]

An important reason for Mosler’s rejection of the Stauffenberg bust must be seen in the context of its creation, as the bust emerged from the circle around the poet Stefan George (1868–1933), whose political views and aesthetic programme the MPIL director opposed. But it was not only Berthold von Stauffenberg and the creator of the bust, the sculptor Frank Mehnert (1909–1943)[10], who belonged to George’s inner circle; Karl Josef Partsch (1914–1996) did as well.[11] Helmut Strebel (1911–1992), whose uncle Max Kommerell had possibly been George’s greatest love, was also part of George’s intellectual cosmos, even though his own admission to the circle had failed.[12]

At the turn of the century, Stefan George was one of the most well-known but also most controversial German poets. Strongly influenced by French symbolism, he developed an aestheticist style of poetry with borrowings from ancient culture and medieval German mysticism, which saw itself as a countermovement to the ‘massification’ and ‘Americanisation’ of culture and society in the late industrial age.[13] Due to its presuppositional nature, George’s poetry was particularly appealing to the intellectual and academic avant-garde of the time. However, George also had a great impact through his artful self-production as a visionary poet king who, as a charismatic ‘master,’ gathered around him a hand-picked group of talented young ‘students,’ his boy-club-like ‘circle.’ The inner life of the circle was characterised by the cult-like worship of George, who pursued the goal of raising a new intellectual aristocracy in art, society, and scholarship as representatives of a ‘New Reich’, the so-called ‘Secret Germany’ (Geheimes Deutschland). By this, George meant a ‘different’ Germany, elevated to mystical heights, which sought to realise his intellectual and aesthetic aspirations.[14] Access to the circle was reserved for those called to ‘true leadership’ and who emerged from ‘heroically elevated humanity.’[15] The initiation process was complicated and lengthy. Older members of the circle systematically kept an eye out for potential new recruits, who – often as minors – were selected on the basis of visual and intellectual criteria (at times, at the beach[16]) and carefully prepared for an encounter with the ‘master’.[17] Due to George’s homoerotic and paedophilic orientation, which was romanticised under the guise of ‘pedagogical Eros’ – a highly aestheticised master-student relationship that legitimised abuse – only good-looking young men and boys were allowed access.[18]

The third generation of the George Circle, photo taken after 1925. Claus (second row, second from right) and Berthold von Stauffenberg (first row, second from right) with Frank Mehnert (first row, third from right)[19]

Among George’s ‘disciples’ were Berthold von Stauffenberg, his twin brother Alexander and his younger brother Claus, who had been introduced into the circle in 1923, at the ages of 18 and 15, by a family acquaintance.[20] George was enthusiastic about the Stauffenberg brothers, as their appearance and aristocratic origins were entirely to his taste. The ‘poet king’, who was almost 40 years older than the three young men, had an impact on them that can hardly be overestimated, as Berthold von Stauffenberg’s words about his first encounter with George – written in all lower case, in keeping with Stefan George’s minimalist aesthetic – show: ‘You have conquered and captivated me […] / You are sent to this world as a saviour’.[21] While George never entered into a sexual relationship with the Stauffenbergs,[22] Berthold and his brother Claus nevertheless belonged to the poet’s innermost circle.

George had high expectations of his disciples. He thus demanded they not only study and educate themselves through his own works and those produced by his circle, but also that they work in their civilian professions in the spirit of George, thereby contributing to the realisation of the ‘Secret Germany’. In the case of the legal scholar Berthold von Stauffenberg, however, the professional implementation of George’s ideas proved difficult. While George was able to exert great influence, for example, in the field of historical scholarship by actively accompanying the research of his disciples in its subject matter and in writing, this was much less the case in jurisprudence.[23] Accordingly, George did not particularly approve of Stauffenberg’s legal career; on the contrary, he was more than critical of his work as a legal clerk at the Permanent Court of International Justice. Since he rejected international jurisdiction, he was of the opinion that Stauffenberg had shown ‘no achievements’, which deeply hurt the legal scholar.[24] However, Stauffenberg himself also had a difficult relationship with jurisprudence, which he pursued only with inner distance, and which was a second choice for him in the absence of the realisation of his true career aspiration of becoming a diplomat. Stauffenberg found his true fulfilment in the poetry of his ‘master,’ whom he followed in almost all matters of life. This went so far that he even sacrificed his great love, Mika Classen, to George’s claims of ownership and submitted to his interdiction of the marriage in 1932.[25] It was not until 1936, three years after the death of his ‘master,’ who had named Berthold as his testamentary heir and trustee of his work, that Stauffenberg finally entered into the marriage.[26]

Legacy and Heirs. Resistance in the name of George?

While George had precisely stipulated who should administer his poetic estate, the question of what the poet’s intellectual legacy actually consisted of immediately became a bone of contention among his disciples and remains controversial in George research to this day. The majority of his work relied on constant interpretation by the ‘master,’ who, as the only legitimate authority, had the final say in its exegesis.[27] One of the major questions was George’s relationship to National Socialism. The ‘master,’ who died in December 1933, failed to take a clear position, as demanded not least by his Jewish followers. Although George has to have viewed National Socialism, like any phenomenon of mass culture, critically, as a matter of principle, parts of his poetry about the ‘New Reich’ were certainly appealing to the National Socialists, so that Reich Propaganda Minister Joseph Goebbels endeavoured to win him over for his own purposes.[28] George was flattered by this and was generally open to National Socialism, yet he considered any co-optation by politics beneath him. At the same time, there were aspects of George’s work and personality that made him appear incompatible with the National Socialist understanding of art and culture: George’s love life, which was an open secret, and the large number of Jewish intellectuals in his circle were repeatedly the subject of homophobic and anti-Semitic pamphlets.[29]

The falling apart of the George Circle over disputes regarding the interpretation of George’s legacy began at the ‘master’s’ deathbed.[30] For the youngest disciples around the Stauffenberg brothers and Frank Mehnert who welcomed National Socialism, it was clear that they were doing so in accordance with the ‘master’.[31] Older companions such as Karl Wolfskehl and Ernst Kantorowicz, who were already exposed to the early stages of National Socialist persecution due to their Jewish origins, tried to mobilise the idea of the ‘Secret Germany’ as an alternative to the ‘Third Reich’.[32] Georges’ legacy was claimed and put to use by many – whether in support or, in the end, in defiance of the Nazi regime or, as in the case of the Stauffenbergs, who later decided to join the resistance in the name of their ‘master,’ in both ways.[33]

A Piece of Immortality. The Sculptor Frank Mehnert

Frank Mehnert next to his plaster likeness by Ludwig Thormaehlen, 1920s[34]

‘With all that you accomplish, You conquer a piece of immortality for us, You make this country more beautiful, You strengthen our belief in our cause and its ultimate infallibility.’

– Claus von Stauffenberg to Frank Mehnert [35]

The bust of Berthold von Stauffenberg was created by Frank Mehnert. Mehnert was a classmate of the Stauffenbergs, who, like him, attended the Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart. In 1922, at the age of 13, Mehnert befriended Berthold, who was four years his senior. Frank Mehnert, who was considered a fragile young boy, entered into a relationship of ‘almost slavish dependence’ with Berthold von Stauffenberg, which Mehnert’s brother Klaus described as ‘a kind of knight-squire relationship’ and which caused great concern within his family.[36] Through the Stauffenberg brothers, Frank Mehnert joined the George Circle in 1924 at the age of 15. George quickly took a great liking to the boy, who himself fell under the poet’s spell. Contemporaries and George researchers have found many terms to describe the relationship between Frank Mehnert and George, who was 41 years older. Mehnert is described as a ‘loyal companion’[37], ‘favourite disciple’[38], ‘a (lady’s) companion of a very special kind’[39], or a ‘jack of all trades’[40]. It is documented that Frank Mehnert belonged to the poet’s innermost circle from 1928 onwards, at the latest. In any case, it is clear that George’s relationship with Mehnert can only be described as a ‘partnership’ by those who generously overlook the pronounced power imbalance between the ‘master’ and his ‘disciple’ as well as Mehnert’s obvious psychological lability.

It was through the George circle that Mehnert became a sculptor. Like Berthold von Stauffenberg, he had initially begun studying law in Tübingen in 1927. When Berthold von Stauffenberg took up his position at the KWI in 1929, he followed him to Berlin. Mehnert eventually dropped out of his studies and turned to sculpture as an autodidact, accompanied by another member of the circle, Ludwig Thormaehlen.[41] Mehnert’s early work consists exclusively of busts of Stefan George, Claus and Berthold von Stauffenberg, and other disciples of George. It was not until 1933 that Mehnert, a staunch National Socialist, broadened his palette when he saw an opportunity to ‘get into the monument business big time with the new rulers.’[42] Under his pseudonym Viktor Frank, Mehnert designed around 40 busts of Hitler by 1936, which he successfully marketed.[43] He also created a relief and a plaque of Hitler, and in 1934 he designed a larger-than-life statue as an SA monument, for which Claus von Stauffenberg served as the model.[44] Although Mehnert’s artistic work ultimately remained limited and amateurish due to his early death as a soldier on the Eastern Front in 1943, it fulfilled an essential function in the eyes of George’s disciples, as it preserved the aesthetic standards of the ‘master’ beyond his death.[45]

The Trace of the Chisel. Sculpture in the George Circle

Swedish sculptor Adh Hedblom (left) creates a bust of Berthold von Stauffenberg (1928)[46]

The visual arts played a prominent role within the George Circle – more than 200 busts were created within his sphere of influence. In strange contrast to this, none of the three sculptors in the circle, Ludwig Thormaehlen, Alexander Zschokke, and Frank Mehnert, had received any artistic training.[47] The contrast between the amateurish sculpture and the high aesthetic standards that George set for his own poetry and the work of his disciples is considerable. The significance of sculpture as an art form within the circle becomes tangible through George’s own understanding of his poetry: He saw it as ‘word sculpture’ and himself as a ‘sculptor,’ or as Ulrich Raulff puts it: ‘The words appeared like massive blocks that still bore the traces of the chisel.’[48] For George, sculpting as an artistic practice was thus the logical continuation of his linguistic-plastic work. He understood sculpture as a didactic process that was intended to stand in dialogue with the poetic work of his disciples.

The Thormaehlen and Mehnert studio was an important social space for the members of the circle. ‘Working together, conversation, translation, and sculpture determine the life of the small group. The room is filled with plaster figures, heads, and entire figures of naked men,’ is how Ulrich Raulff describes the atmosphere.[49] The focus was on the collective study of Georges’ work. Through photographic and artistic representations of each other, one attempted to inscribe oneself into the master’s aesthetic. The final step of integration into the circle was understood to be the sculptural reproduction of one’s own head.[50] In imitation of Greek antiquity, the heads were intended to express the type of a heroised ‘Georgian man’ called to aesthetic leadership, before whom ‘the bourgeois crossed himself.’[51] The sculptures are thus characterised by a certain de-individualisation and idealised redundancy.[52] Since the sculpture of George’s disciples is to be understood as an internal act of communal art creation within the circle, the busts were not intended for the public. Rather, they served as normative, aesthetic models for the onlookers, informed by their knowledge of George’s work.[53]

-

-

Ideal und Wirklichkeit. Büste von Berthold von Stauffenberg, Berthold von Stauffenberg [54]

-

This also applies to Frank Mehnert’s bust of Berthold von Stauffenberg. It was most likely created in 1930 as an ‘product of friendship’ within the circle.[55] It, too, is entirely in keeping with George’s aesthetics, idealised in a classicising way, as is Mehnert’s bust of Claus von Stauffenberg, casts of which have been erected in the German Parliamentary Building (Bundestag) and at the German Resistance Memorial in Berlin. Both Stauffenberg busts, which were created long before the assassination attempt of 20 July 1944, can hardly be separated from these placements from today’s perspective. They form a kind of iconography of the German resistance, which, in terms of visual language, shows significant overlaps with the aesthetic preferences of National Socialist art.[56] Unlike Mehnert’s Hitler busts and the SA monument, they were never intended for public display. Yet, both lend themselves to the function of hero statues, whose context of origin in the George cosmos has largely been forgotten.

‘Aristocratic-Esoteric Fuss’. Hermann Mosler and the Bust

‘And I understood that art’s only meaning is to be art’

– Carlo Schmid on Stefan George[57]

Hermann Mosler joined the Institute, at that time still known as the Kaiser Wilhelm Institute (KWI) in Berlin, as a research fellow in 1937 at the age of 25. Berthold von Stauffenberg, seven years his senior, was already a senior member of the academic staff and co-editor of HJIL then. Virtually nothing is known about the relationship between the two at that time, as Mosler never spoke about it publicly. Among the few published recollections of Stauffenberg from the Institute context are the memoirs of Joachim von Elbe (1902–2000), who was a research fellow at the Institute in the early 1930s and later went on to become a US diplomat. He describes Stauffenberg as ‘closed off’ and someone who always ‘kept his distance’ from colleagues. It is with some level of irritation that Elbe recalls Stauffenberg’s membership in the George Circle, ‘the “aristocratic-esoteric fuss” of which seemingly did not leave Berthold’s behaviour unaffected.’[58] However, there were also members of the Institute who were by no means unfamiliar with George. Carlo Schmid, for example, had already as a schoolboy come into contact with George’s poetry, which he felt was like ‘the light that has been brought down from heaven.’[59] Carlo Schmid also cultivated close friendships with numerous members of the George Circle, although he emphasises: ‘I, however, never became a “Georgian [Georgianer]”.’[60] Apart from Schmid, Helmut Strebel is the only one at the Institute known to have had a lifelong close connection to George’s work.[61]

While for the Berlin KWI a certain interest in Georges’ intellectual cosmos can be ascertained, this was not the case at the Heidelberg MPIL. The reason for this can likely primarily be found in the changed social composition of the staff. While the members of the KWI were predominantly recruited from the nobility and upper middle class, who were quite receptive to Stefan George’s elitist, even anti-democratic, aesthetic, the staff of the Heidelberg Institute was far less bourgeois. George’s symbolist l’art pour l’art poetry, with its emphasis on ‘what lies behind things’, charismatic leadership, and elitism, which combined anti-Western and nationalistic elements, must have not only remained foreign to Mosler, but was also the expression of a mindset that he had rejected early on, during his years of active involvement in the Catholic youth movement, and which he, as a sober Federal Republican Catholic, wanted to keep out of his Institute at all costs.

When Karl Josef Partsch started his years-long campaign of offering the bust of Berthold von Stauffenberg to Hermann Mosler in 1966, Mosler considered this an inconvenience for many reasons. Placing it in a central location within the Institute would have sparked debates in which the director had no interest. Firstly, it would have raised the question of the Institute’s position on the Third Reich.[62] Although Mosler endorsed Stauffenberg’s resistance, he did not want to elevate him to the ‘spirit of the house’ against his better judgement. Moreover, the overall societal attitude toward the ‘conspirators’ of 20 July 1944 in the 1960s was by no means entirely positive, as the Stauffenbergs were still considered to be ‘traitors to the fatherland’ and ‘oath breakers’ by many at the time.[63] The installation of the bust would thus have amounted to a political statement that could have caused irritation among some guests and employees.

Beyond the valuation of the German resistance, it was and still is controversial whether and to what extent Stefan George’s poetry provided intellectual support for National Socialism. On the occasion of George’s 100th birthday in 1968, a controversial discourse emerged within the German feuilleton about his relationship with the ‘Third Reich.’[64] While Karl Josef Partsch and Helmut Strebel were keen to retroactively rehabilitate George via the Stauffenbergs’ resistance, Mosler wanted to keep such debates out of his Institute. Mosler’s focus was on providing legal support for the integration of the Federal Republic into the European Union and the West, as well as on integrating the Institute into the international academic community. The Stauffenberg bust could have hardly been useful in this context. If one then assumes that Mosler, as a long-time colleague of Stauffenberg’s, was also aware of George’s sexual orientation and could guess at the problematic context surrounding the bust’s creation, it seems obvious why he did not want it at the Institute.

Over the years, however, knowledge of the context in which the bust was created was lost at the Institute. One could say that the more its history was forgotten, the more the bust moved from the periphery to the centre of the Institute. With the drastic change in the societal evaluation of 20 July 1944, the Stauffenberg bust was reinterpreted as well. The Institute has now proudly endorsed and still endorses its former member, whose work was largely reduced to the attempted Hitler assassination. The broader intellectual and historical context of the bust’s creation, which had caused Hermann Mosler to reject it, receded into the background. Today, only few guests and researchers at the Institute know who Berthold von Stauffenberg was. And yet, the bust speaks for itself, breathing and embodying the ‘heroic’ through the classicised aesthetics of the ‘Georgian man’. But today, who knows what that meant?

***

The author would like to thank Sarah Gebel, Alexandra Kemmerer, Johannes Mikuteit, Moritz Vinken, and Joachim Schwietzke for their helpful annotations to the text.

[1] Bust owned by Karl Josef Partsch; Photo: MPIL.

[2] Letter from Karl Josef Partsch to Hermann Mosler, dated 18.1. 1966, File ‘Stefan George Stiftung’, MPIL. This and all following direct quotes are translated by the editor, except where indicated otherwise.

[3] Letter by Hermann Mosler to Karl Josef Partsch, dated 4. 2. 1966, File ‘Stefan George Stiftung’, MPIL.

[4] Should he be referring to the looming generational conflict of ’68, this is not really convincing either, as it largely failed to materialise at the institute, see: Ingrid Gilcher-Holtey, A Bastion in Troubled Waters? The MPIL in the Mobilisation Process of the 1968 Movement, MPIL100.de.

[5] Letter from Hermann Mosler to Karl Josef Partsch, dated 4. 9. 1967, File ‘Stefan George Stiftung’, MPIL.

[6] Letter from Helmut Strebel to Hermann Mosler, dated 11. 4. 1972, File ‘Stefan George Stiftung’, MPIL.

[7] Only a few of the contemporary witnesses I interviewed could remember the Stauffenberg bust at the institute. I would like to thank Michael Bothe, Stefan Oeter, and Georg Nolte for their helpful clarifications on this matter.

[8] Photo: Stefan-George-Archiv.

[9] Quoted from: Wolfgang Graf Vitzthum, Der stille Stauffenberg. Der Verschwörer, Georgeaner und Völkerrechtler Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, Berlin: Duncker & Humblot 2024, 27. Stauffenberg’s quotations are in all lower case, in keeping with Stefan George’s minimalist aesthetic.

[10] Daniela Gretz, Mehnert, Frank, in: Achim Aurnhammer et al. (eds.), Stefan George und sein Kreis: Ein Handbuch, Berlin: De Gruyter 2016, 1546–1549.

[11] Wolfgang Graf Vitzthum, Partsch, Karl Josef, in: Achim Aurnhammer et al. (fn. 10), 1569–1572.

[12] Florian Hofmann, Helmut Strebel (1911–1992). Georgeaner und Völkerrechtler, Baden-Baden: Nomos 2010, 255.

[13] Friedrich Gundolf/Friedrich Wolters, Einleitung der Herausgeber, in: Friedrich Gundolf/Friedrich Wolters (eds.), Jahrbuch für die geistige Bewegung 3 (1912), III–VIII, VIII; Hans-Christof Kraus, Das Geheime Deutschland. Zur Geschichte und Bedeutung einer Idee, Historische Zeitschrift 291(2010), 385–417, 389; 393; Thomas Karlauf, Stefan George. Die Entdeckung des Charisma, Munich: Karl Blessing Verlag 2007, 555–556.

[14] Kraus (fn. 13), 392–393; Vitzthum, Der stille Staufenberg (fn. 9), 33.

[15] Rainer Kolk, Literarische Gruppenbildung. Am Beispiel des George Kreises 1890–1945, Berlin: Max Niemeyer Verlag 1998, 242; Vitzthum, Der stille Staufenberg (fn. 9), 32.

[16] For example, the 14-year-old Karl Josef Partsch: Ulrich Raulff, Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben, Munich: C. H. Beck 2012, 84.

[17] Vitzthum, Der stille Staufenberg (fn. 9), 32; Karlauf, Charisma (fn. 13), 378–382.

[18] The issue of George’s paedophilia has been the subject of controversial debate for several years (Julia Encke, Das Ende des Geheimen Deutschlands, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 13 May 2018, 45–46; Julia Encke, Päderastie aus dem Geist Georges? Ein Gespräch mit Thomas Karlauf über den Männerbund im Stefan-George-Kreis, die Verbindungen zur Reformpädagogik und über die Odenwaldschule, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 5 April 2010, 23–24). Established George research, which in many ways sees itself as continuing George’s tradition, denies that George ever committed any assaults. Carola Groppe, for example, writes: ‘Even if the selection of boys was motivated by homoeroticism and paedophilia, so far no evidence of sexual practices has been found in the correspondence of the George Circle; nor can George’s poetry be used as evidence. It must remain open whether the affection for beautiful male children and adolescents within the circle led to sexualised violence against them or not.’: Carola Groppe, Freundschaften mit Auftrag und Gefährdung: Im George-Kreis, in: Kai Kauffmann/Cornalia Ortlieb (eds.), George-Jahrbuch 13 (2020/21), Berlin: De Gruyter 2020, 1–26, 16. Thomas Karlauf points out, however, that almost all sources on the George Circle came from people ‘who were part of the system or, in the event of their separation, were under considerable pressure to justify themselves’, which is why an open discussion of abuse can hardly be expected: Karlauf, Charisma (fn. 13), 370. For Karlauf, there is no doubt that in his poetry collection ‘Der Stern des Bundes’, George made an ‘outrageous attempt’ to ‘declare pederasty, with pedagogical zeal, the highest form of spiritual existence’: Karlauf, Charisma (fn. 13), 394. Although George’s poetry can by no means be seen as evidence of any actions, if one must distinguish between art form and deed, the author of this article at least lacks the imagination to see no abuse in the recruitment processes of the many underage circle members or in George’s decidedly asymmetrical relationships with often significantly younger or emotionally dependent ‘friends’.

[19] With (from left, clockwise): Albrecht von Blumenthal, Ernst Morwitz, Silvio Markees, Max Kommerell, Johann Anton, Alexander von Stauffenberg; Photo: Stefan-George-Archiv.

[20] Vitzthum, Der stille Staufenberg (fn. 9), 24.

[21] Quoted from: Vitzthum, Der stille Staufenberg (fn. 9), 28.

[22] It cannot be ruled out that this may have been due to a clarifying conversation between the concerned mother of the three brothers and the poet: Peter Hoffmann, Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Brüder, Stuttgart: Deutsche Verlags Anstalt 1992, 53.

[23] Bertram Schefold/Wolfgang Graf Vitzthum, Staatswissenschaften (Nationalökonomie, Staats- und Völkerrecht), in: Achim Aurnhammer et al. (fn. 10), 1147–1158, 1154; Wolfgang Graf Vitzthum, Rechts- und Staatswissenschaften aus dem Geiste Stefan Georges? Über Johann Anton, Berthold Schenk Graf von Stauffenberg und Karl Josef Partsch, in: Bernhard Böschenstein et al.(eds.), Wissenschaftler im George-Kreis. Die Welt des Dichters und der Beruf der Wissenschaft, Berlin: De Gruyter 2005, 83–113, 110–111.

[24] Hoffmann (Fn. 22), 75; 73.

[25] Hoffmann (Fn. 22), 78; Thomas Karlauf, Stauffenberg. Porträt eines Attentäters, Munich: Pantheon 2019, 124.

[26] Wolfgang Graf Vitzthum, Stauffenberg, Berthold Alfred Maria Schenk Graf von, in: Achim Aurnhammer et al. (fn. 10), 1666–1671, 1669. The order of succession included first Robert Boehringer, then Berthold von Stauffenberg, and finally Frank Mehnert. After Mehnert’s death in 1943, Berthold von Stauffenberg made his brother Claus his reversionary heir.

[27] Karlauf, Charisma (fn. 13), 635.

[28] Karlauf, Charisma (fn. 13), 611.

[29] Raulff, Kreis (fn. 16), 87.

[30] Raulff, Kreis (fn. 16), 87.

[31] Karlauf, Charisma (fn. 13), 615.

[32] Karlauf, Charisma (fn. 13), 614–615; 626–627.

[33] Vitzthum, Der stille Staufenberg (fn. 9), 118.

[34] Photo: Stefan-George-Archiv.

[35] Letter from Claus von Stauffenberg to Frank Mehnert, dated 26.11.1939, quoted from: Raulff, Kreis (fn. 16), 110.

[36] This dependency remained throughout his life. When Berthold von Stauffenberg wanted to marry his great love Mika Classen in 1932, Mehnert, who had an ‘almost pathological aversion to women’, travelled to The Hague on George’s behalf to inform him of his ‘master’s’ interdiction and to bring him to Switzerland for a personal meeting. Mehnert saw Stauffenberg’s marriage in 1936 as a betrayal of George and broke off contact almost completely for three years: Vitzthum, Berthold von Stauffenberg (fn. 26), 1548; Karlauf, Stauffenberg (fn. 25), 124; Hoffmann (fn. 22), 157.

[37] Michael Stettler, Vorwort, in: Michael Stettler (ed.), Erinnerung an Frank, Düsseldorf: Verlag Helmut Küpper 1968, 7. The volume also provides a good impression of Mehnert’s significance in the culture of remembrance of the (Post) George Circle and of Mehnert’s own perception of George and his circle.

[38] Karlauf, Charisma (fn. 13), 617.

[39] Raulff, Kreis (fn. 16), 83.

[40] Vitzthum, Der stille Staufenberg (fn. 9), 1548.

[41] Raulff, Kreis (fn. 16), 202.

[42] Raulff, Kreis (fn. 16), 202.

[43] Gretz (fn. 10), 1547.

[44] Hoffmann (fn. 22), 130–131.

[45] Karlauf, Charisma (fn. 13), 618; Karlauf, Stauffenberg (fn. 25), 238.

[46] Photo: Stefan-George-Archiv.

[47] Ulrich Raulff, Steinerne Gäste. Im Lapidarium des George-Kreises, in: Ulrich Raulff/Lutz Näfelt (eds.), Das geheime Deutschland. Eine Ausgrabung. Köpfe aus dem George-Kreis, Marbach: Deutsche Schillergesellschaft 2008, 4–33, 6; 7.

[48] Raulff, Steinerne Gäste (fn. 47), 9.

[49] Raulff, Kreis (fn. 16), 203–204.

[50] Raulff, Steinerne Gäste (fn. 47), 16.

[51] Friedrich Wolters, quoted from: Raulff, Steinerne Gäste (fn. 47), 17.

[52] Raulff, Steinerne Gäste (fn. 47), 28; 29.

[53] Raulff, Steinerne Gäste (fn. 47), 29.

[54] Photo (left): Maurice Weiss; Photo (right): Stefan-George-Archiv. The pedestal made of shell limestone, created by Heidelberg sculptor Edzard Hobbing, bears the distinct hallmarks of George’s aesthetic. The inscription is clearly inspired by Stefan George’s ‘style writing’ (Stilschrift).

[55] Information regarding the creation of the bust of Berthold von Stauffenberg varies, especially since there were a number of casts made from the mid-1930s onwards. Karl Josef Partsch speculates that the bust was created either in 1927 or 1931: Letter from Karl Josef Partsch (fn. 2)

[56] These include the heroic idealisation of the subject and the reference to the ancient Greek body image, as is the case with Arno Breker, for example: Karoline Schröder, Ein Bild von Skulptur. Der Einfluss der Fotografie auf die Wahrnehmung von Bildhauerei, Bielefeld: Transkript 2018, 116.

[57] Carlo Schmid, Erinnerungen, Stuttgart: S. Hirzel Verlag 2008, 34.

[58] Joachim von Elbe, Unter Preußenadler und Sternenbanner. Ein Leben für Deutschland und Amerika, Munich: C. Bertelsmann 1983, 123. A certain irritation regarding Stauffenberg’s relationship to George was also prevalent among other members of the Institute: Alexander N. Makarov, Vorkämpfer der Völkerverständigung und Völkerrechtsgelehrte als Opfer des Nationalsozialismus. Berthold Schenk Graf von Stauffenberg (1905-1944), Die Friedenswarte. Blätter für internationale Verständigung und zwischenstaatliche Organisation 6 (1947), 360–365, 364.

[59] Schmid (fn. 57), 34.

[60] Schmid (fn. 57), 35.

[61] There was however some level of general affinity for the themes and aesthetics of the George Circle at the Institute, as evidenced by the fact that two of its most important and popular works can be found in the Institute’s library, namely Kurt Hildebrandt’s book on Plato and Ernst Kantorowicz’s biography of Emperor Friedrich II, with the latter even coming from Viktor Bruns’ private collection: Kurt Hildebrandt, Platon. Der Kampf des Geistes um die Macht, Berlin: Georg Bondi 1933; Ernst Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, Berlin: Georg Bondi 1927.

[62] Philipp Glahé, History as a Problem? On the Historical Self-Perception of the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, HJIL 83 (2023), 565–578.

[63] Ruth Hoffmann, Das deutsche Alibi. Mythos „Stauffenberg-Attentat“ – wie der 20. Juli 1944 verklärt und politisch instrumentalisiert wird, Munich: Goldmann 2024, 42.

[64] Raulff, Kreis (fn. 16), 420–426.