„Wenn also die Bibliothek, wie es Borges will, ein Modell des Universums ist,[1] so sollten wir versuchen, sie in ein dem Menschen gemäßes Universum zu verwandeln, und dem Menschen gemäß, ich wiederhole es, heißt auch fröhlich, auch mit der Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken, auch mit der Möglichkeit, daß Studentenpärchen einen Nachmittag lang auf dem Sofa sitzen können, nicht um sich dort abzuknutschen, sondern um einen Teil ihres Flirts zwischen Büchern auszuleben, Büchern von wissenschaftlichem Interesse, die sie sich aus den Regalen holen und wieder zurückstellen. Mit einem Wort: eine lustvolle Bibliothek…“

Umberto Eco, Die Bibliothek (1987)

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte einer Institution lädt auch dazu ein, sich mit den Räumen zu befassen, in denen sie gewirkt hat. [2] Wissenschaftliche Arbeit wird von einem Gebäude schließlich nicht nur beherbergt, sondern auch in sich strukturiert[3] und sozialisiert.

Besonders bei geisteswissenschaftlichen Institutionen nehmen dabei die Bibliotheksräume eine besondere Rolle ein. Die Arbeit mit den Büchern ist Grundvoraussetzung und bezeugt die Verbundenheit in der Sache und die Lust an der Sache über die Zeiten hinweg. Aus diesem Grund widmet sich mein Beitrag eben diesen Räumen des heutigen Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (MPIL) im Spiegel seiner hundertjährigen Geschichte.

Die zentrale Bedeutung der Bibliothek für die Arbeit des Instituts war schon immer offenkundig. So war eine umfangreiche Bibliothek von Beginn an Kernbestandteil und Kernanliegen des Instituts und Voraussetzung für seine Arbeitsausrichtung und sein wissenschaftliches Selbstverständnis.[4] Heute zählt die Bibliothek über 700.000 Bände und ist seit den 1970ern einer der Hauptgründe für den regen Besuch von Gastwissenschaftlerinnen, die in ihr bis heute einen einzigartigen Quellenreichtum vorfinden.[5] Dieser Bestand sowie die ausgezeichnete Arbeit der Bibliothekarinnen tragen mit Sicherheit großen Anteil an dem wissenschaftlich bedeutenden Output der letzten einhundert Jahre.

Wir wissen inzwischen aber auch, dass Bibliotheken viel mehr sind als Sammlungen.[6] Sie sind soziale Räume. Umberto Eco unterstreicht dies in seinem Essay „Die Bibliothek“, in dem er immer wieder betont, dass Bibliotheken zum Hauptziel haben sollten, wissenschaftliches Leben[7] zu ermöglichen. Und das ist nicht bloß in einem romantisierenden Sinne zu verstehen. Die Raumsoziologie hat deutlich gemacht, dass materielle Räume und soziale Praktiken sich gegenseitig konstituieren.[8] Dies bedeutet, dass die Arbeitsweise und inhaltliche Ausrichtung der bibliotheksnutzenden Wissenschaftlerinnen im wechselseitigen Verhältnis zur Struktur und Architektur der Bibliothek stehen. Die architektonische Konzeption der Bibliothek und ihre Strukturierung übt so einen Einfluss auf die Arbeit der Wissenschaftlerinnen aus und konditioniert diese sozial. Dieses letzte Element ist, was Eco mit „leben“ in der Bibliothek meint.

Bibliotheken schaffen soziale Räume gemeinsamen Forschens. In ihnen wird der Austausch neben und schon vor der Arbeit grundgelegt. Der Gewinn solcher Räume zeigt sich auch in den Rechtswissenschaften, denn in der Aktualität der andauernden Entwicklungen wächst die Notwendigkeit des in den Räumen der Bibliothek ermöglichten Austauschs. Daran ändert auch der uralte Widerstreit der wissenschaftlichen Temperamente nichts: des einsamen Glücks der einen im ungestörten Büro und der Lust der anderen an der gemeinsamen Arbeit zwischen Büchern, der second thoughts beim Kaffee, dem Gang durch die Bücherkorridore, des Schmökerns durch relevante (oder weniger relevante) Regalabschnitte. In einer perfekten Bibliothek braucht er nicht entschieden zu werden, denn der Profit des einen am anderen liegt auf der Hand.

Kurzum, kaum andere Räume sind so konstitutiv und indikativ für eine wissenschaftliche Kultur, für ihre rituellen Gewohnheiten, wie Bibliotheksräume.[9] Ich meine nicht nur das Phänomen, welches in den Bibliothekswissenschaften unter dem Header „Dritter Ort“ etabliert ist und Bibliotheken als gesellschaftliche Orte begreift.[10] Grundlegender ist die Bibliothek als Ort der gemeinsamen wissenschaftlichen Praxis. Die geradezu rituelle Bedeutung dieser sozialen Räume für wissenschaftliche Einrichtungen springt ins Auge, wenn man sich Top-Universitäten (Yale, Harvard, Cambridge, Oxford, etc.) und Forschungsreinrichtungen (beispielsweise EUI, Geneva Graduate Institute, Haque Academy of International Law) in ihrem Stolz auf ihre Bibliotheksräume vergegenwärtigt. Sie fungieren nicht nur als Repräsentationsräume des kulturellen und symbolischen Kapitals sondern auch als intellektuelle Lebensräume, als Räume eines wissenschaftlichen Arbeitsethos.[11] Natürlich gibt es beachtliche konzeptionelle Unterschiede und divergierende Bedürfnisse zwischen Universitäts- und Instituts-Bibliotheken. Aber beiden kommt, trotz aller Unterschiede eine soziale Funktion zu.[12]

Die Wahrnehmung der MPIL-Bibliothek vor dem Hintergrund eigener Bibliothekserfahrung(en)

Aus der eigenen Erfahrung kennen wir die Bedeutung dieser sozialen Funktion: Das Arbeiten in Bibliotheken sozialisiert und integriert jede Erstsemesterstudentin nicht weniger in den wissenschaftlichen Betrieb als das Besuchen der ersten Vorlesung/des ersten Seminars. Meine Erfahrungen unterschiedlicher wissenschaftlicher Kontexte sind maßgeblich von Bibliotheken, ihren Räumen und ihren Riten geprägt. Meine intensivsten Studienerinnerungen sind mit den Räumen verbunden, in denen ich mit anderen zwischen Bücherreihen las, lernte und schrieb: Die Bibliothek der Juristischen Fakultät der Humboldt Universität, die winzige aber magische Bibliothek der Maison Heinrich Heine in der Cité Universitaire in Paris, die brutalistische Bibliothek des Institute of Advanced Legal Studies am Russel Square in London und die Bobst Library in New York mit ihrer spektakulären Aussicht nach außen und innen. Die Individualität der Orte begleitet und prägt das wissenschaftliche Leben, und zwar jeweils anders, weshalb das Profil dieser Orte unverzichtbar ist. Im Lichte dieser (meiner) Erfahrungen und Eindrücke, darf dieser Beitrag durchaus als Plädoyer für die räumlich gefasste Lust des lesenden Austauschs am MPIL verstanden sein. Diese ist keine Selbstverständlichkeit, sondern etwas wofür man sich einsetzen muss.

Der library desk heute (2024) mit Sandra Berg[13]

Betritt man das Institut heute, so trifft man nach der Rezeption auf den library desk, der, sehr elegant designed die Kurve der dahinter liegenden Rotunde (hierzu gleich mehr) zitiert und die zentrale Anlaufstelle der Bibliothek darstellt.

Das Magazin[14]

Die Bibliothek an sich bleibt dem Besucher von dort aus unsichtbar. Der Großteil der Bücher befindet sich in einem eindrucksvollen unterirdischen Magazin.

Lesesaal 1. OG[15]

Nur ein kleiner Teil des Buchbestandes ist oberirdisch untergebracht, wo er um den, im Herzen des Gebäudes befindlichen, Lesesaal herum angeordnet ist. Dieser wiederum ist durch eine Glaswand von den Büchern getrennt. Im fensterlosen, nur mit Oberlichten und Deckenbeleuchtung erhellten, Lesesaal befinden sich die Arbeitsplätze der Gastwissenschaftlerinnen.

In Anbetracht dieser Fensterlosigkeit, wurde 2019 ein weiterer Lesesaal an der Vorderseite des Instituts, nach Süden heraus, eingerichtet. Zusätzlich zum Anliegen der Schaffung eines lichtdurchfluteten Arbeitsraums für Gastwissenschaftlerinnen war zentrale Idee, zur Straße hin transparent zu machen, was am Institut geschieht und wie dort gearbeitet wird. Interessant ist jedoch, dass diesem Blick von außen die Arbeit mit der primären Ressource, nämlich der Bibliothek, unsichtbar bleibt. Der Lesesaal ist nämlich räumlich von der Bibliothek getrennt und enthält nur eine kleine Anzahl von Büchern.

Der Lesesaal Süd, so wie er von außen wahrgenommen werden kann.[16]

Die institutsangehörigen Wissenschaftlerinnen selber haben keine Arbeitsplätze in den Bibliotheksräumen. Sie genießen den Luxus, in separaten Büros arbeiten zu können und verbuchen die für sie relevanten Bücher aus dem Magazin an ihre Arbeitsplätze. Der Zugang zu dem Magazin, ob über- oder unterirdisch, ist den Angehörigen des Instituts und den Bibliothekarinnen vorbehalten. Seit jüngstem ist allerdings aus Gründen der Arbeitssicherheit die Bibliothek am Wochenende auch für Wissenschaftlerinnen des Instituts geschlossen, sowie unter der Woche nach 19:00 Uhr.[17] Gastwissenschaftlerinnen haben hingegen keinen direkten Zugang zu den Büchern, sondern können sich die gewünschten Bände bestellen und heraussuchen lassen.[18]

Das Resultat ist die räumliche Reduzierung der Bibliothek auf ein einfaches Magazin. Als solches bietet sie keine Möglichkeit, zwischen den Büchern an einem Arbeitsplatz zu lesen. Der Bibliotheksraum selbst kann somit keine soziale Funktion erfüllen, ebenso wenig wie der Lesesaal in ihrer Mitte. Sitzt und arbeitet man dort, fühlt man sich nicht nur von den Büchern ferngehalten, sondern auch eher vom Rest des Instituts abgegrenzt als in seinem Herzstück. Unabhängig von den Schätzen, die die Bibliothek bietet, stellt der Lesesaal deswegen für viele Gastwissenschaftlerinnen einen relativ unattraktiven, da wenig einladenden, Arbeitsplatz dar. Für die Wissenschaftlerinnen des Instituts bedeutet dies zugleich den „Rückzug“ in das eigene, ruhige, vertraute, aber eben auch isolierte, behördenähnliche Büro (oder im Sommer in die klimatisierten Seminarräume). Diese Konzeption der Bibliothek als ausschließliche Magazinbibliothek ist keine neue, sondern zieht sich durch die Geschichte des MPIL und seiner Vorgängerinstitution.

Die Bibliotheksräume des Instituts der letzten einhundert Jahre

Die Bibliothek des KWI 1931[20]

Leider wissen wir nur wenig über die Bibliotheksräume des Kaiser-Wilhelm-Instituts (KWI) im Berliner Schloss. Das wenige Bildmaterial, welches wir auftreiben konnten[19], deutet darauf hin, dass die Anfänge der Bibliothek in den Institutsfluren im Berliner Schloss, von denen die Büros abgingen, untergebracht wurde. Es scheint, als wären die Räume, welche dem Institut nach seiner relativ plötzlichen Gründung zur Verfügung gestellt wurden, nicht für den rasch anwachsenden Bibliotheksbestand ausgelegt gewesen. Es soll zwar auch einen Leseraum im Schloss gegeben haben, den man sich mit dem privatrechtlichen KWI geteilt hat, jedoch konnte kein kohärentes räumliches Bibliotheksgefüge entstehen, welches dem sehr anspruchsvollen Bibliotheksprojekt gerecht werden konnte.[21] Andererseits war die Bibliothek damals durchaus wichtiger Bestandteil des größeren schlossübergreifenden Gefüges, welches zahlreiche wissenschaftliche Einrichtungen mit einem breiten Spektrum an Gemeinschaftsräumen und -einrichtungen umspannte. Damit war die Bibliothek zwar nicht-öffentlich, stand jedoch einem weitgespannten Netzwerk von Juristen zur Verfügung.[22]

Nach der kriegsbedingten Auslagerung der Bibliothek im Herbst 1944, der Zerstörung der Institutsräumlichkeiten im Schloss im Januar 1945 sowie der Vernichtung großer Buchbestände infolge der Kriegshandlungen war die Bibliothek vorübergehend „obdachlos“ geworden. Ein festes Heim erhielt sie erst wieder 1954 im neuen Institutsgebäude in der Berliner Straße in Heidelberg, nach neun Jahren verschiedener Provisorien. Die Buchbestände waren davor zum Teil weit verstreut. In Heidelberg selbst war ein Teil der Bücher bis 1954 in verschiedenen Gebäuden untergebracht, unter anderem im seinerzeit angemieteten Verbindungshaus der Saxoborussen sowie in Räumlichkeiten am Friedrich-Ebert-Platz, aber auch im Privathaus des Institutsdirektors Carl Bilfinger am Philosophenweg. Ein großer Teil der Bibliothek verblieb noch bis 1960 in der in Dahlem geführten Außenstelle in Berlin.

Das Institutsgebäude 1954. Links der Bücherturm[23]

Das Gebäude in der Berliner Straße war das erste, das eigens für das Institut errichtet wurde und das somit, soweit es die angespannten finanziellen Verhältnisse der Nachkriegszeit erlaubten, auf seine Bedürfnisse zugeschnitten war.

Ludwig Hasslinger, Fräulein Heckmann und Christine Wickenhäuser 1972 im Bücherturm[24]

Das besondere architektonische Merkmal des Instituts war der „Bücherturm“, der die Institutsbibliothek beherbergte. Mit seiner Errichtung wurde nun endgültig die Idee einer Magazinbibliothek festgeschrieben. Auf den Bau eines Lesesaals verzichtete man. Er schien der Arbeitsweise des Instituts nicht zu entsprechen, arbeiteten die Wissenschaftler des Instituts doch weiterhin, wie schon im Berliner Schloss und entsprechend der konzeptionellen Anlehnung des Instituts an die Länderreferatsstruktur des Auswärtigen Amtes, in Büros. Publikumsverkehr gab es seinerzeit keinen am Institut, der Zuschnitt der, einer zweckorientierter Politikberatung ähnelnden, Forschung und die internen Arbeitsabläufe waren behördenhaft strukturiert.

Das Institutsgebäude in den 1970ern. Rechts im Vordergrund der Bücherturm, links im Hintergrund der 1959 angefügte Gebäudeflügel mit Vortragsraum, der ab den 1970ern auch als Lesesaal für Gäste genutzt wurde[25]

Das Institutsgebäude erwies sich schon früh als zu klein. 1959 wurde ein Veranstaltungsraum errichtet, 1970 wurde das gesamte Gebäude um ein zweites Stockwerk mit Büros erweitert. Erst in den 1970er Jahren scheint das Konzept der strikten Magazinbibliothek des Institutsbaus der Berliner Straße zum ersten Mal mit der Notwendigkeit der Erweiterung ihrer sozialen Funktion konfrontiert geworden zu sein, gab es doch in dem „Bücherturm“, und auch sonst im Institut, keine Arbeitsplätze für Gastwissenschaftler, die nun vermehrt das MPIL besuchten.

Vortragssaal 1964, Kolloquium Staatshaftung[26]

Um diesem Problem zu begegnen wurde der Vortragssaal progressiv zum Lesesaal konvertiert, bis er schließlich in den 80er Jahren primär die Rolle eines Lesesaals erfüllte. Dieser improvisierte Lesesaal enthielt jedoch selbst keinerlei Bücher und befand sich weit von der Magazinbibliothek entfernt, am anderen Ende des Gebäudes. Dies hatte zur Folge, dass Gastwissenschaftler und die Bibliothekarinnen den langen Weg zwischen Magazinbibliothek und Lesesaal oft schwer mit Büchern beladen zurücklegen mussten.

Eine Bibliothek als Ort des gemeinsamen Forschens gab es somit im Institut der Berliner Straße nicht wirklich, was natürlich nicht heißt, dass die Forschung nicht trotzdem intensiv diskutiert wurde. Der eigentliche Begegnungsraum in dieser Hinsicht war die Referentenbesprechung, welche jedoch ein kuratiertes, exklusives, effizientes Veranstaltungsformat darstellte.

Nur das unweit des Instituts gelegene, in den 1970ern erbaute Max-Planck-Haus bot damals einen Lesesaal als Teil einer Bibliothek, inmitten von Büchern. Nur dort konnte die Bibliothek einen tatsächlich sozialen wissenschaftlichen Raum einnehmen, der über die bloße Bücherbereitstellung hinausging. Ursprünglich wurde dieser Lesesaal von dem MPI für medizinische Forschung genutzt, jedoch nach und nach vom MPIL übernommen und zur Unterbringung von langfristigen Gästen genutzt. Zu beachten ist hierbei, dass das Max-Planck-Haus gute 10 Minuten Fußweg vom Institutsgebäude entfernt war, also räumlich komplett von der Institutsbibliothek getrennt war.

Mit dem Neubau von 1996 im Neuenheimer Feld ist ein grundlegender Paradigmenwechsel versucht worden. Erste Anzeichen hierfür finden sich im frühen Stadium der Planungen des Neubaus in den 1980ern. Im Institut aufgefundene Aktenordner sowie Gespräche mit dem ehemaligen Bibliotheksleiter Joachim Schwietzke (1980-2002) belegen, dass man sich bei der Planung des Neubaus intensiv mit der architektonischen Konzipierung der Institutsbibliothek beschäftigte, sowohl auf Seiten der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen als auch auf Seiten der Bibliothek. Insbesondere wurde hierzu Literatur zu vergleichbaren Bibliotheksprojekten von der Bibliotheksleitung zusammengetragen, beispielsweise zur Zentralbibliothek der Universität Bayreuth, zum Bibliotheksneubau der FU und TU in Berlin, der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin, zur Landtagsbibliothek in Hannover, zur Universitätsbibliothek Mannheim oder zum Staatsarchiv Augsburg. Die kurz zuvor entstandenen Bibliotheksneubauten und -konzepte der Schwesterinstitute, dem MPI für Strafrecht in Freiburg und für Rechtsgeschichte in Frankfurt, scheinen hingegen überraschenderweise keine große Rolle gespielt zu haben.

Aus den Unterlagen wird ersichtlich, dass die Bibliotheksräume von den Bibliotheksangestellten auch als Räume mit sozialen Anforderungen begriffen wurden. So finden sich Abhandlungen zu Lesesaalbedürfnissen (wenn auch hauptsächlich in Bezug auf Gäste), Kaffeeküche und sonstigen Aufenthaltsräumen. Dabei wurde nicht nur Wert auf die Beschaffenheit des Magazins gelegt, sondern auch auf die Raumaufteilung insgesamt. So wird schon 1982 festgehalten: „Die Räume der Bibliothek sollten so angeordnet sein, dass die Benutzer und Mitarbeiter der Bibliothek möglichst kurze Wege zurückzulegen haben und die Bücher und die Zeitschriften möglichst wenig bewegt werden.“[27] Aus diesem Zitat wird aber auch klar, dass die Bibliothek weiterhin hauptsächlich als funktionale Magazinbibliothek gedacht wurde und weniger als Ort des gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeitens.

1991 wurde erstmals eine fundamental neue Konzeption der Bibliothek an das Institut herangetragen. Anfang des Jahres hatte das Architekturbüro AS Plan aus Kaiserslautern den Bauwettbewerb um den Neubau des Institutsgebäudes gewonnen, mit einem dezidiert offenen, hellen, Bibliothekskonzept. Auch das Direktorium scheint zu diesem Zeitpunkt von der Bibliothek als „lichtdurchflutetem Kontinuum“ überzeugt gewesen zu sein.

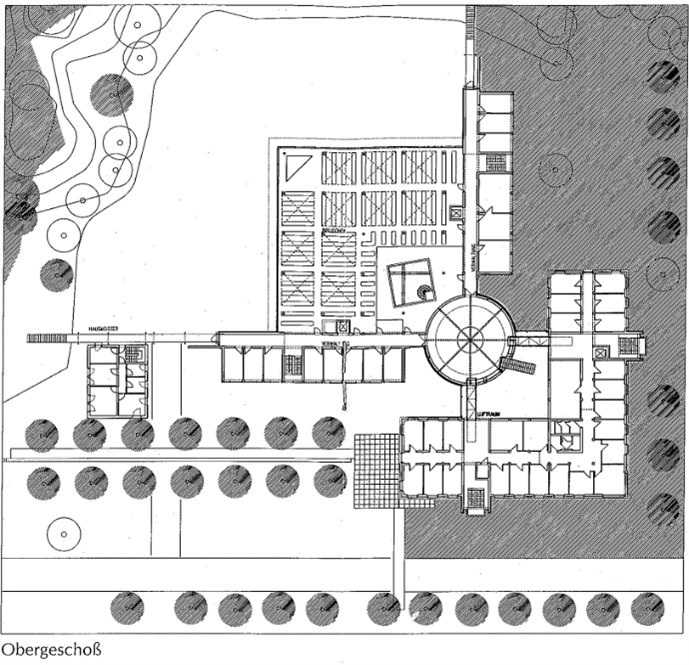

Das Raumkonzept sah vor, dass im Erdgeschoss und im ersten Stock Buchbestände der Bibliothek jeweils in Großräumen aufgestellt werden sollten, in denen auch der Lesesaal und Arbeitsplätze für Wissenschaftlerinnen zwischen den Büchern vorgesehen waren. Weiterhin sahen die Pläne vor, zwei kleine Atrien zwischen erstem und Erdgeschoss, inklusive Deckenlicht für diese Arbeitsplätze, zu schaffen.

Nach außen sollten diese Großräume mit Glaswänden verkleidet werden. Die Büros der Bibliotheksmitarbeiterinnen waren von zwei Seiten um den Glaskubus angeordnet. Die Idee war also, Bibliothek und Wissenschaft architektonisch gegenüberzustellen: Auf der einen Seite der Flügel der Wissenschaft, der sich auf Wunsch des Instituts durch kleinere, introvertierte Büroräume auszeichnen sollte, auf der anderen die Bibliothek als offener Glasbau. Dieser sollte einen lichtdurchfluteten, akademisch-sozialen Raum verkörpern, der durch Regale und Bücher hindurch den Blick ins Grüne freigab und durch Durchbrüche zwischen Erdgeschoß und erstem Stock auch innerhalb des Gebäudes neue vielfältige Perspektiven eröffnete. Rückblickend erscheint dieses Raumkonzept durchaus überzeugend und raffiniert, sah es doch einen großen und hellen, zweistöckigen und durchlässigen Bibliotheksraum mit Arbeitsplätzen zwischen den Bücherregalen vor.

Diese beiden gegenüberliegenden Gebäudeteile waren durch die Rotunde verbunden. Sie stellte das Herz des Instituts dar, zugleich Eingangsbereich, sozialer Kommunikationsraum und Bibliotheksentree. So heißt es in dem Raumkonzept des Architektenbüros: „Die zwischengeschaltete Rotunde ist einerseits Kontrolle (im Erdgeschoss), andererseits Gesamtinformation über die Bibliothek und Drehscheibe im funktionalen Verkehr zwischen beiden Gebäudeteilen.“[30] Hier standen vor allem allgemeine Nachschlagewerke und auch Computer zur Katalogrecherche, was also auch einen inhaltlichen Knotenpunkt und Kommunikationspunkt zwischen Institutsangehörigen, Gästen und Bibliotheksmitarbeiterinnen markierte.

Eingangshalle mit Bibliotheksempfang und Rotunde ca. 2008[31]

„Da das Institut erheblichen Publikumsverkehr von Gästen ohne nähere Beziehung zum Institut (und damit ohne Vertrauensbeziehung) aufweist, den auswärtigen Benutzern zuliebe der Lesesaal bis in den Abend hinein geöffnet bleiben sollte, die Bibliothek aber nach 16:00 kaum noch mit Personal besetzt ist, sollten die auswärtigen Gäste im Regelfall von den internen Bibliotheksbereichen ferngehalten werden…. Die im Raumbedarfsplan als „Präsenzbibliothek“ bezeichneten Bereiche sind nicht als echte Benutzerbibliothek mit offenem Zugang der Benutzer zu den Büchern gedacht (wie in modernen Universitätsbibliotheken immer üblicher), sondern als Magazinbereiche mit weniger intensiver Nutzung …“[32]

Gerade auch mit Verweis auf die Bibliothekspraxis in den MPIs in Freiburg und Frankfurt wurde begründet, dass Gästen kein freier Zugang zum Magazin gewährt werden solle und dass die Magazine nach außen hin – aufgrund der Notwendigkeit gleichbleibender Temperatur – abgeschlossen sein sollten.[33] Weiter heißt es an anderer Stelle:

„Leider sind Unehrlichkeit und Diebstahl nicht auszuschließen… Wenn, wie in der jetzt vorliegenden Konzeption aus der Bibliothek ein ‚12-Stunden-Selbstbedienungsladen‘ gemacht wird, werden auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts unter den Folgen zu leiden haben.“ [34]

Aus diesem unglücklich generalisierenden Verdacht heraus entschied man sich, den Lesesaal der Gäste von der übrigen Bibliothek abzugrenzen, tat dies aber auf eine Weise, die der Raumkonzeption an sich noch nicht völlig zuwiderlief, nämlich indem man eine Glaswand zwischen Bibliotheksbestand und Lesesaal errichtete. Der Raum insgesamt wirkte noch in seiner lichtdurchdrungenen Leichtigkeit und Durchlässigkeit (Man entschied sich später gegen die Wendeltreppe, was leider die Verspieltheit des Raumes reduzierte.).

Lesesaal mit Wendeltreppe[35]

Auch wurde an der Rolle der Rotunde nichts geändert. Die Bibliotheksräume empfingen einen somit bereits beim Betreten des Instituts und besaßen so neben ruhigen gemeinsamen Arbeitsplätzen zwischen den Büchern auch einen losgelösteren Vorraum. Kurzum, das Raumkonzept der Bibliothek berücksichtigte eindeutig ihre soziale Funktion über die einer einfachen Magazinbibliothek hinaus.

Die Rotunde ca. 2010[36]

Jedoch regte sich nach und nach Widerstand gegen dieses Bibliothekskonzept, mit der Folge, dass die Bibliotheksräume immer weiter zurückgedrängt wurden. Hierfür wurden insbesondere zwei Argumente angeführt: Zum einen der steigende Bedarf an Büroflächen und zum anderen die Notwendigkeit effizienterer Lüftungssysteme für den Bücherbestand. Das führte zu einer de facto Aufgabe der Bibliotheksräume über ein reines Magazin hinaus. Diese Entwicklung geschah jedoch etappenweise.

Nach und nach wurde so die Fensterfront der Bibliothek mit Büroräumen belegt. Dies erfolgte zu Beginn nur durch durchsichtige Glaswände, später dann mit Milchglaswänden. Auch blieben zunächst Arbeitsplätze der Bibliothek ganz am Eck des gläsernen Bibliothekskubus erhalten. Sie behielten zudem ihr besonders offenes Raumgefühl durch ihren Atriums-Charakter.

Die endgültige Aufgabe dieses Raumkonzepts der Bibliothek erfolgte jedoch im Zuge der großangelegten Umbauten von 2012 bis 2019, deren größtes Ziel die Erweiterung des Instituts um ein Verwaltungsgebäude, sowie die Errichtung zweier neuer, repräsentativer Seminarräume war. Im Zuge dieses Umbaus wurde auch der Eingang des Instituts verlegt, was unweigerlich eine Veränderung der Rolle der Rotunde bedeutete. Früher zugleich Entrée und lebendige Schaltzentrale zwischen Wissenschaft und Bibliothek, verformte der Umbau ihre soziale Funktion erheblich. Das letztendlich umgesetzte Konzept nahm der Rotunde nicht nur ihre Funktion als Eingangsbereich, sondern auch – gewollt oder nicht – einen Großteil ihrer Bibliotheksfunktionen und damit der Bibliothek einen zentralen Raum des sozialen Austauschs. Die verbliebenen Arbeitsflächen und vereinzelten Sitzmöglichkeiten verlieren sich in der leeren Weite des Raums.

Diskursive Intimität. Schaffung sozialer Räume abseits der Bibliothek

Wie im Institutsgebäude in der Berliner Straße wurden also Seminarräume als hauptsächliche Orte des wissenschaftlichen Austauschs begriffen und als geistige Gemeinschaftsräume konzipiert – nicht auch die Bibliothek.

Im Zuge dieser Umbauten wurde auch die innovative Konzeption der Bibliothek selbst endgültig aufgegeben. Zur besseren Temperaturkontrolle und mit Rücksicht auf die Energiekosten wurde schließlich eine massive Wand zwischen Bibliotheksräumen und den Büros an der Fensterfront im Erdgeschoss und im ersten Stock eingezogen. Damit war die Idee des lichtdurchfluteten, offenen Bibliothekraums endgültig dahin. Die Bibliothek und der Lesesaal erhalten nunmehr natürliches Licht nur über Deckenfenster. Auch die Glaswand zwischen Bibliothek und Lesesaal wird dadurch spürbarer, lauert die Bibliothek doch oft in unangenehmer Dunkelheit hinter der Glaswand.

Führt man sich diese Entwicklung vor Augen, wird klar, dass, so zentral die Bibliothek als Sammlung und als Ressource für das Selbstverständnis des Instituts war und ist, ihre räumliche Einbeziehung in den wissenschaftlichen Habitus trotz eines entsprechenden Neubaus immer prekär war. So unausgegoren das Bibliothekskonzept des neuen Gebäudes hinsichtlich der Berücksichtigung des Bürobedarfs und der Energieeffizienz gewesen sein mag, so innovativ und produktiv war es in der Sache, und so überraschend ist deshalb, dass der ursprünglich innovativste Teil des Neubaus im Neuenheimer Feld nach kaum 20 Jahren als verlorene Hoffnung erscheint.

Das ideelle Raumkonzept der umwelt-offenen, lichtdurchfluteten, sozialen Bibliothek mit Arbeitsplätzen wurde aber nicht alternativlos aufgegeben. Unter der Überschrift der diskursiven Intimität wurde versucht, das verlorengegangene soziale Raumgefüge der Bibliothek durch im Institut verteilte Räume der sozialen Interaktion aufzufangen. So fungieren beispielsweise die gemeinsamen Küchen als Orte sozialen Austauschs oder auch die unlängst wieder eingeführte Kaffee-Lounge, welche an die Rotunde anschließt.

Wie die Bilder unterstreichen, wird in diesen Räumen ihrerseits auf die Bibliothek angespielt. Die Konzeption sozialer Räume kommt nämlich an einem geisteswissenschaftlichen Institut wie dem MPIL nicht aus, ohne die Bibliothek zumindest indirekt zu zitieren. So finden sich in diesen Räumen vereinzelte Teile der Bibliothek ausgestellt, mal glücklicher und anregender wie die schwarze Reihe in der Kaffee-Lounge, mal verlorener und rein dekorativ wie die Primärquellen der UN Treaty Series und der Italienischen Gazzetta Ufficiale des Corte Costituzionale in der Küche im ersten Stock.

So begrüßenswert und willkommen diese Versuche an die soziale Funktion von Bibliotheksräumen anzuknüpfen sind, so können sie doch nur bedingt gelingen, leiden sie doch an der grundlegend fehlenden räumlichen Einbindung der Bibliothek. Unter dem Verschwinden des sozialen Bibliothekraums leiden architektonisch also nicht nur die Bibliothek selbst und die Rotunde, die nun, ihrer sozialen Funktion beraubt, wie verloren wirkt, sondern eben auch die neueren Versuche, die so wichtigen sozialen Räume wiederzubeleben.

Alles in allem bleibt die Idee der diskursiven Intimität deshalb noch immer eine Hoffnung in statu nascendi. Vielmehr lastet auf ihr das historische Erbe der räumlichen Konzeption des Instituts:

„Das gegenwärtige Gebäude begünstigt folglich eher kommunikationslose Arbeit oder ausschließlich ‚ritualisierte Kommunikation‘ in entfernten Gruppenräumen“.[42] Diese Einschätzung, ursprünglich in Bezug auf die Bielefelder Universitätsarchitektur formuliert, scheint im Ergebnis sowohl auf vorherigen Wirkungsstätten des Instituts als auch (noch) auf das jetzige MPIL-Gebäude übertragbar zu sein. Die Form der wertvollen und höchst produktiv organisierten Kommunikation, als wiederkehrender fester Bestandteil des Institutskalenders eingebunden, ist in der Geschichte des Instituts tief verankert, nicht zuletzt in Form der legendären Referentenbesprechung (jetzt Montagsrunde) und später der Dienstagsrunden (Forschungsseminare des Direktoriums). Architektonisch ist diese kommunikative Form in den repräsentativen Seminarräumen des Instituts auffindbar. Sie gründet in der Berliner Zeit des KWI, geprägt von einer funktionalen und personellen Nähe des KWI zum Auswärtigen Amt, welche nicht nur eine behördenähnliche Personal- und Bürostruktur, sondern eben auch eine praxisnahe Forschungskultur zur Folge hatte. Wie oben angedeutet, scheint auch das institutionell tief verankerte Verständnis der Bibliothek als Magazinbibliothek dort seinen Ursprung zu haben.

Interessant ist, Stand jetzt, dass die veränderte Arbeitsweise des Instituts hin zu einer eher universitären und geisteswissenschaftlich orientierten Grundlagenforschung sich zwar in bedeutsamen Veränderungen in den Diskussionsformaten sowie in der Forschungskultur (unter anderem mit Aufgabe der Länderreferate) niedergeschlagen hat, nicht jedoch in seiner Bibliothekskonzeption.

Gleichzeitig wurde jedoch mit der Idee der diskursiven Intimität als Teil des Um- und Neubaukonzepts begonnen, die Absenz der sozialen Funktion der Bibliothek aufzufangen. Und ein noch gelungenerer diskurs-offener Raum – wie Ihn das MPIL verdient – scheint greifbar, sollte sich die Idee der diskursiven Intimität für ein Verständnis der sozialen Funktion der Bibliothek weiter öffnen.

Ein schillernder Lichtblick bleibt zudem jetzt schon: Allen widrigen räumlichen Umständen zum Trotz unterstützen die Bibliothekarinnen an der Ausleihe nicht nur die Wissenschaftlerinnen des Instituts, sondern vor allem auch die Gastwissenschaftlerinnen auf unglaublich fachkundige und herzliche Art und Weise. Dazu kommen die übrigen Mitarbeiterinnen der Bibliothek, die unermüdlich den Wissenschaftlerinnen bei Ihrer Forschung zur Seite stehen. Man wagt kaum zu erträumen, was sie erst mit einem sozialen Bibliotheksraum anzufangen wüssten.

***

[1] Jorge Luis Borges, Die Bibliothek von Babel, 1941.

[2] Dieser Beitrag ist das Ergebnis langer Gespräche mit Philipp Glahé und das Produkt einer langen gemeinsamen Faszination. Neben ihm möchte ich vor allem Sandra Berg für Ihre Eindrücke und die Bildersuche, Joachim Schwietzke für seine Einblicke in die Bibliothekswelt des Instituts an der Berliner Straße und Herrn Mikuteit für seine Anmerkungen danken.

[3] Karl Peter Grotemeyer, Grußwort zur Ausstellung, in: Klaus Köpke et al (Hrsg.), Bauen in der industriellen Welt. Eine Dokumentation zur Architektur des Universität Bielefeld, Bielefeld: Kunsthalle Bielefeld 1975, 7; Umfassender: Heidrun Friese/Peter Wagner, Der Raum des Gelehrten. Eine Topographie akademischer Praxis, Berlin: Edition Sigma 1993.

[4] Ferner: Joachim Schwietzke, Die Bibliothek, in: Rudolf Bernhardt/Karin Oellers-Frahm (Hrsg.), Das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Geschichte und Entwicklung von 1949 bis 2013, Heidelberg: Springer 2018, 125-142.

[5] Über die Begeisterung der Gastwissenschaftlerinnen über den Bibliotheksbestand, der bis heute andauert: Erika de Wet, Mein Aufenthalt am MPIL: Der Beginn einer Weltreise, MPIL100.de: „Ein weiterer einzigartiger Aspekt des Instituts war und ist der legendäre Bibliotheksbestand, sowohl in Bezug auf das vergleichende öffentliche Recht als auch auf das Völkerrecht. Wissenschaftler (sowohl junge als auch etablierte) aus ganz Europa und darüber hinaus besuchten die Bibliothek vor allem in den Sommermonaten, was zu einer sehr lebendigen Gemeinschaft von Wissenschaftlern des öffentlichen Rechts und des Völkerrechts führte, die zu dieser Zeit wahrscheinlich einzigartig in Europa war.“

[6] Für eine Andeutung dessen in der Geschichte des MPIL, siehe: Joachim Schwietzke, Bibliothekar der ersten Stunde: Curt Blass, MPIL100.de: „Wenn das Forschungsgebiet des Instituts die Systematik der Bibliothek bestimmt hatte, so hat umgekehrt die den Wissenschaftlern zugängliche Präsenzbibliothek die dokumentarischen Veröffentlichungen des Instituts ermöglicht, die Eigenart seiner Forschungen mitbestimmt und wohl die juristische Denkweise manches Mitarbeiters geformt.“

[7] Eco spricht an verschiedenen Stellen von leben in der Bibliothek (als Wissenschaftler), unter anderem von einer „dem Menschen gemäßen Bibliothek, in der ich […] froh bin zu leben“: Umberto Eco, Die Bibliothek (1987), 34.

[8] Grundlegend: Martina Löw, Raumsoziologie, Berlin: Suhrkamp 2000.

[9] Zur rituellen Nutzung von Bibliotheken: Terry Plum, Academic Libraries and the Rituals of Knowledge, RQ 33 (1994), 496–508. Dementsprechend verwundert es nicht, dass zahlreiche Bibliotheken architektonisch Kirchenbauen zitieren (besonders einleuchtend, die Sterling Memorial Library in Yale).

[10] Hierzu überblicksartig: Jonas Fansa, Die Bibliothek als physischer Raum, in: Konrad Umlauf/Stefan Gradmann (Hrsg.), Handbuch Bibliothek, Heidelberg: J.B. Metzler 2012, 59.

[11] Bildlich greifbar wird diese soziale Funktion des Bibliothekraums beispielhaft in den umwerfenden Photographien von Candida Höfer, die es schaffen eben diese soziale Dimension des Bibliotheksraumes mancher Bibliotheken einzufangen: Candida Höfer/Umberto Eco, Bibliotheken, München: Schirmer/Mosel, 2005.

[12] An dieser Funktion ändert auch der Wandel der Rolle von Bibliotheken im Zeitalter der Digitalisierung nichts. Im Gegenteil, Bibliotheken sind beliebt wie nie, wenn vielleicht nicht mehr primär als Sammlung und physische Ressource, dann jedoch umso mehr als sozialer Raum des gemeinschaftlichen Forschens und Lernens. Für einen lohnenden Überblick der Entwicklung des Bibliothekraums, siehe Fansa (Fn. 10); Für eine praxisorientiertere Auseinandersetzung, siehe: Eva-Christina Edinger, Wissensraum, Labyrinth, symbolischer Ort: Die Universitätsbibliothek als Sinnbild der Wissenschaft, univ. Diss., Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2015.

[13] Foto: MPIL.

[14] Foto: MPIL.

[15] Foto: MPIL.

[16] Foto: MPIL.

[17] In dem oben erwähnten Essay zählt Eco übrigens auch eine Reihe von Charakteristika auf, die für Ihn eine schlechte Bibliothek ausmachen. Hierzu zählt auch: „14) Die Öffnungszeiten müssen genau mit den Arbeitszeiten zusammenfallen, also vorsorglich mit den Gewerkschaften abgestimmt werden: totale Schließung an allen Samstagen, Sonntagen, abends und während der Mittagspausen.“, Umberto Eco, Die Bibliothek (1987), 18.

[18] Wieder ganz nach Umberto Eco: „Allein der Bibliothekar hat das Recht, sich im Labyrinth der Bücher zu bewegen, er allein weiß, wo die einzelnen Bände zu finden sind“: Umberto Eco, Der Name der Rose, München: Deutscher Taschenbuchverlag, 52; Dabei sei natürlich angemerkt, dass das MPIL hierbei nicht alleine ist. Viele andere Forschungseinrichtungen haben ähnliche, wenn nicht sogar noch restriktivere Zugangsbeschränkungen.

[19] Und mit wir meine ich hier hauptsächlich den schier unermüdlichen Phillipp Glahé sowie Alexandra Kemmerer und die Kolleginnen aus der Bibliothek.

[20] Foto: Ullstein Bild.

[21] Zudem war die Bibliothek nicht öffentlich zugänglich. In diesem Kontext ist besonders interessant, dass die allgemeine Abteilung der Bibliothek, die in dieser Zeit angelegt wurde, nichtsdestotrotz sehr breit und sehr repräsentativ angelegt wurde.

[22] Ich danke Alexandra Kemmerer für diesen Hinweis.

[23] Foto: AMPG.

[24] Foto: MPIL.

[25] Foto: AMPG.

[26] Foto: MPIL.

[27] Joachim Schwietzke, Raumbedarf der Bibliothek: Übersicht (Stand 1.2.1982), 11.

[28] Abbildungen: Bauabteilung der Max-Planck-Gesellschaft, Bauten der Max-Planck-Gesellschaft. Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Heidelberg, o.D., 4-5.

[29] Fotos: MPIL.

[30] Erläuterungsbericht zum Realisierungswettbewerb der Gewinner Ermel/Horinek/Weber, AS-Plan.

[31] Foto: MPIL.

[32] Stefan Oeter, Vermerk: Neubau – Zusammenfassung der Anregungen aus der Bibliothek, 6.6.1991, 2 (Hervorhebung durch den Autor des Beitrags).

[33] Schreiben von Joachim Schwietzke an Jochen Frohwein, Zweite Stellungnahme zum Entwurf für den Neubau, datiert 5.4.1991.

[34] Schreiben von Mitarbeiterinnen der Bibliothek an Joachim Schwietzke, Betreff: Bibliotheksbereich – öffentlicher Bereich im Neubau, datiert 6.3.1991.

[35] Foto: Bauabteilung der Max-Planck-Gesellschaft, Bauten der Max-Planck-Gesellschaft. Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Heidelberg, o.D., 8-9.

[36] Fotos: MPIL.

[37] Fotos: MPIL.

[38] Fotos: MPIL.

[39] Fotos: MPIL.

[41] Foto: MPIL.

[41] Foto: MPIL.

[42]Friese/Wagner (Fn. 3), 80.

Moritz Vinken ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am MPIL.