Deutsch

Eine sehr kurze Geschichte der Vergleichung im Staats- und Völkerrecht

Die Aussage, dass irgendjemand oder irgendetwas unvergleichlich sei, birgt ein Paradoxon, weil sie auf einer Vergleichung beruht. In der Geschichte des öffentlichen Rechts wurde intensiv verglichen und auch dort war man der Ansicht, das europäische Völkerrecht sei ganz unvergleichlich – mit Folgen bis heute.

I. Das wissenschaftliche Interesse an Völkerrecht und ausländischem öffentlichen Recht geht historisch weit zurück. Seine Entstehungszeit lässt sich im europäischen Rechtsraum auf das 16. bis 18. Jahrhundert datieren. Rechtsvergleichung hat dabei eine anfangs schwache, dann wechselnde Rolle gespielt und spezielle Konjunkturen gehabt. Privatrecht, Staatsrecht und Völkerrecht befinden sich dabei in dynamischen Konstellationen; die Grenzen werden anders als heute gezogen und sind nicht starr. Mein kurzer Beitrag will einige Schlaglichter in größerer historischer Perspektive auf die Geschichte öffentlich-rechtlicher Disziplinen werfen und ist dabei besonders an Objekten, Räumen und Ursachen für Rechtsvergleichung interessiert.

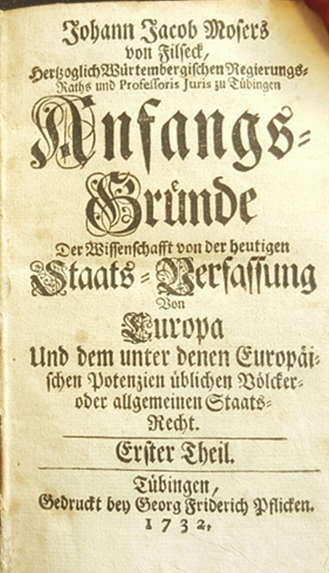

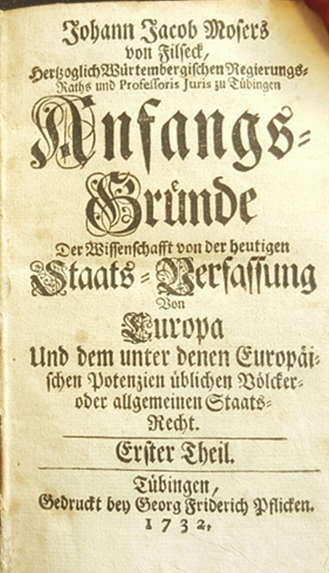

Zu welcher Disziplin gehört wohl die „Staatsverfassung von Europa“ nach damaligem und nach heutigem Verständnis der Einteilungen des öffentlichen Rechts? Johann Jakob Moser distanzierte sich später von seiner 1732 erschienenen Abhandlung[2]

II. Vergleichung ist eine in der Vormoderne weitverbreitete Methode zahlloser wissenschaftlicher Disziplinen. Antike politisch-juristische Vorläufer finden sich schon bei Plato und Aristoteles, die nach dem Vergleich von Gesetzen und Staatswesen fragten: Was ist die beste Verfassung eines Staatswesens und was sind die dieser Verfassung entsprechenden besten Gesetze? Vergleichung findet in der Epoche der Entstehung des ius publicum insbesondere in den Naturwissenschaften statt und dient diversen Erkenntniszielen. Beobachtung und Messung sind ihre Instrumente. Die Vergleichungstraditionen sind reich und vielfältig; sie erfassen auch Gegenstände wie Kultur und Religion.

III. Der Rückgriff auf und das Interesse an Rechtsvergleichung wurde befördert durch die spezielle europäische und deutsche Konstellation mit ihrer reichen Universitätslandschaft: Der multiple Pluralismus der deutschen Territorien und der europäischen Staaten nährte in mehrfacher Weise das Interesse an Vergleichung. Die Vergleichung der verschiedenen Rechte gründete zudem auf dem speziellen vormodernen Rechtsquellenpluralismus, der im Alten Reich ganz besonders ausgeprägt war. Rechtsvergleichung fand zunächst innerhalb von Territorien statt, die daraus entstehende vormoderne Disziplin nannte sich „Differentienliteratur“ und war privatrechtlich geprägt. Hier ging es auch ganz pragmatisch um Fragen der Geltungskraft und Anwendungsmöglichkeit. Auf Reichsebene und vor Reichsgerichten (Reichskammergericht, Reichshofrat) wiederholte sich dieses Muster. Es entwickelte sich im Rahmen der gelehrten Jurisprudenz ein ausgefeiltes wissenschaftliches Instrumentarium.

IV. Verglichen wurden aber auch öffentlich-rechtliche Zustände und Normen („Verfassung“) und zwar zwischen verschiedenen Territorien und der europäischen Staatenwelt. In den Blick kommen das Reichsstaatsrecht, Territorialstaatsrechte und auswärtige, nicht‑deutsche Rechtszustände. Diese Rechts‑ und Verfassungsvergleichung bleibt klassischerweise in Umfang und Methode hinter der im Privatrecht – siehe etwa das Handelsrecht – zurück.

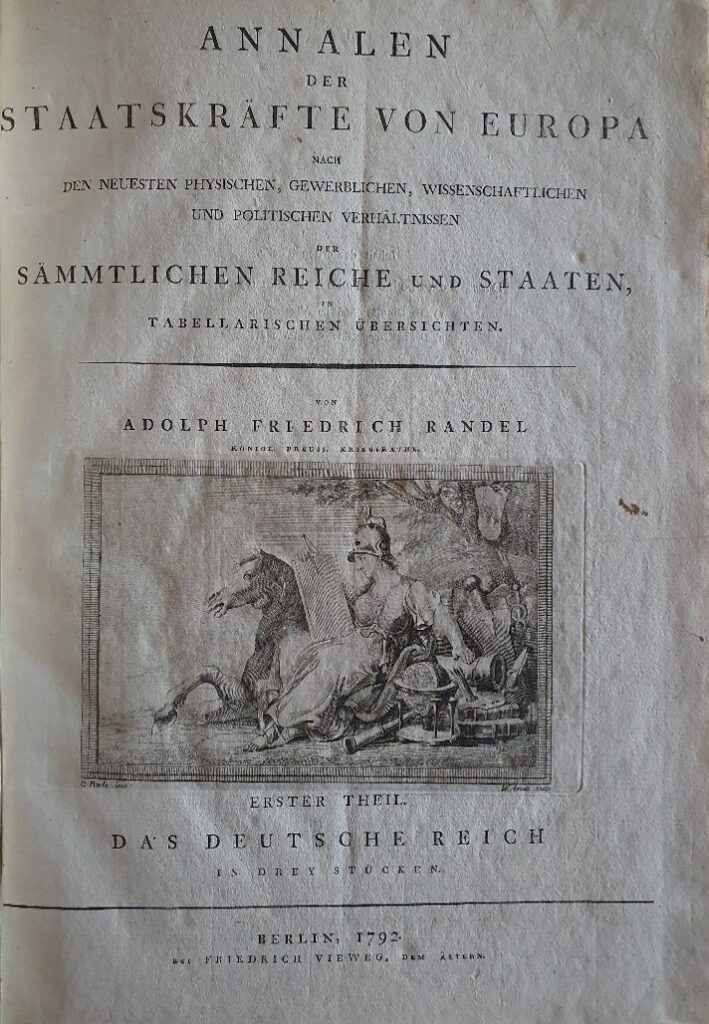

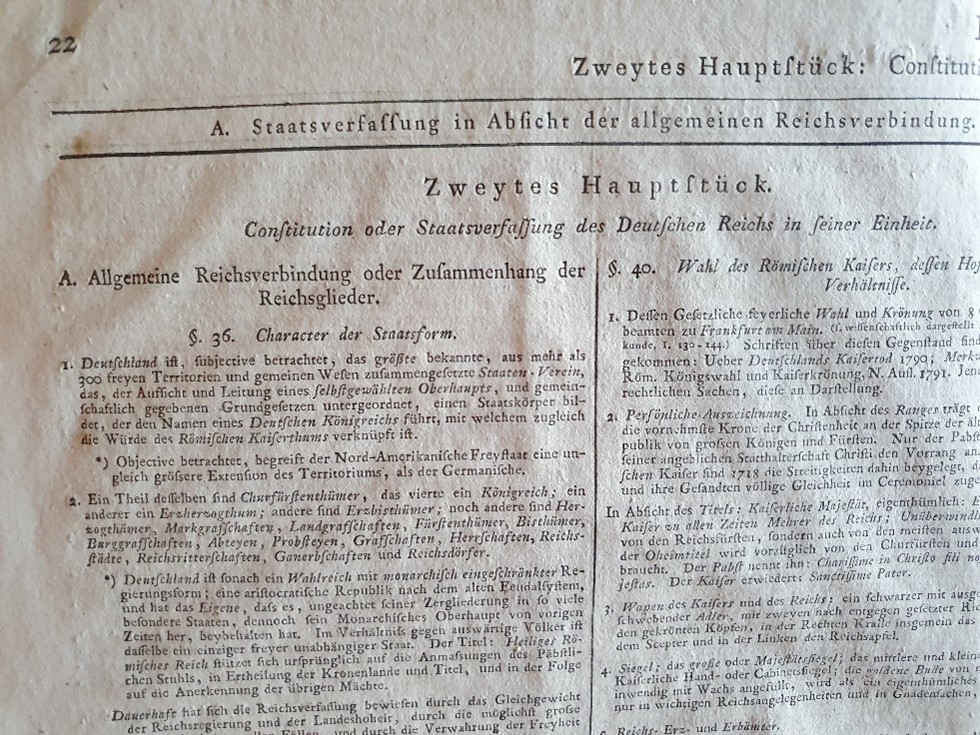

Europäische Staatsvergleichung, grafisch in Tabellen organisiert: Randels staatenkundliches Werk (1792) beginnt mit Bestandsaufnahmen von Lage, Grenzen, Boden und Gewässern der von ihm behandelten Länder.[3]

V. Aufklärung und Absolutismus befeuerten das Interesse an der Vergleichung weiter. Erstrebt wurden wirksame Gesetze und Einheitlichkeit des Rechts durch neue Gesetzbücher und besonders Kodifikationen. Rechtsvergleichung ist im Kontext des utilitaristischen Staatsverständnisses sowie seiner Gesetzgebung und Normimplementierung ein Instrument, um sich diesen Zielen rechtswissenschaftlich anzunähern und der Politik Hilfe zu leisten. Verglichen werden dabei verschiedene Gesetzgebungen und positiven Rechte untereinander, aber auch deren spannungsreiches Verhältnis zum Naturrecht wird zum Objekt der Vergleichung. Gerade auch der Blick auf die verschiedenen europäischen Staaten ist im öffentlichen Recht vergleichend angelegt. An den Universitäten Halle und Göttingen verbindet sich das Interesse an der normativen Konstellation mit den tatsächlichen Machtverhältnissen. Eine Staatenkunde blüht, die, auch inspiriert durch Pufendorf ebenso wie Montesquieu, stark empirische Züge trägt („Statistik“). Ihren Ausdruck findet dieses empirische Interesse medial auch in großformatigen Tabellenwerken. Diese Staatenkunde bezieht die Geschichte ein, fördert Reisen und interessiert sich wissenschaftlich ebenso umfassend wie prinzipiell vergleichend für die Beschaffenheit von Staatswesen. Öffentliches Recht wird hier immer als Recht im Kontext gesehen. Die Vergleichung ist dabei in ihrem – auch geographisch – weiten Blick inspiriert von Kooperation und Konkurrenz der politisch‑rechtlichen Einheiten und ihrer spezifischen Organisation. Gesucht werden insbesondere Gemeinsamkeiten und praktische Vorbilder für Regelungen: „Die Vergleichung verschiedener Systeme der Staatsverwaltung ist für Jeden, der auf die neue Einrichtung des Staatsdienstes Einfluß haben kann, ohnehin Pflicht“, schreibt Günther Heinrich von Berg 1808. Der Eurozentrismus trifft im Zeitalter der Weltworte zusammen mit Wettbewerbsgeist, Planungsoptimismus und einer universalistischen Betrachtungsweise.

Zur Staatenkunde von Randel (1792) gehören aber nicht nur die Statistiken über materielle Zustände, behandelt wird auch die „Staatsverfassung“, bevor es am Ende „Vergleichenden Resultate“ gibt.

VI. Nach dem Ende des Alten Reiches bleibt der Rechtsquellenpluralismus und verändert sich. Die spezielle Konstellation von Rheinbund und Deutschem Bund befördert erneut vergleichende Blicke. Paradigmatisch kann hier der Vergleich der verschiedenen deutschen Staatsrechte genannt sein. Die Juristen sind auf der Suche nach Gesetzmäßigkeit und Regelhaftigkeit. Gesucht wird beispielsweise ein gemeines deutsches Staatsrecht. Diachrone und synchrone Vergleiche finden statt. Der Ruf nach einem Ausbau und einer akademischen Institutionalisierung wird laut: „Warum hat der Anatom seine vergleichende Anatomie? und (sic) warum hat der Rechtsgelehrte noch keine vergleichende Jurisprudenz?“, so Paul Johann Anselm Feuerbach 1810. Diese Verwissenschaftlichung des Vergleichens wird insbesondere Programm der „Kritischen Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes“ (ab 1829). Teilweise wird bereits im frühen 19. Jahrhundert auch eine geographische Horizonterweiterung der Rechtsvergleichung über Europa hinaus gefordert. Nationalismus und Internationalismus sind auf seltsame Weise verschränkt: Der Imperialismus des europäischen Nationalstaats führt die vergleichenden Traditionen fort und bringt zugleich neue Dimensionen ein.

VII. Die Suche nach Gemeinsamkeiten der Regelungen im öffentlichen Recht bildet sich auch in der Sprachformel ius publicum europaeum ab, die zeitgenössisch verbürgt ist, jedoch weniger verbreitet bleibt als man es nach Carl Schmitt annehmen sollte und nicht immer das Völkerrecht meint. Sie adressiert einen europäischem Rechtsraum, der durch dynastische Verbindungen, Konflikterfahrungen und Kommunikation geprägt ist.

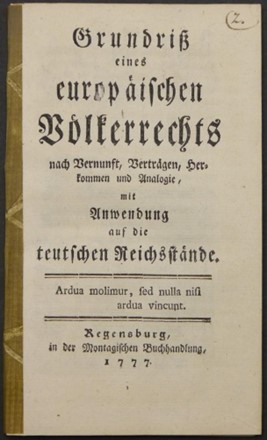

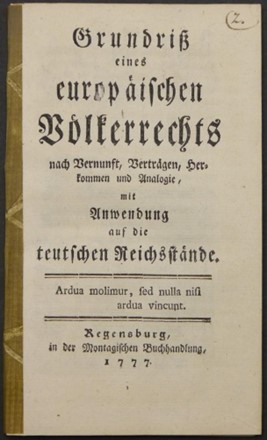

Völkerrechtswissenschaft aus dem Kontext kleinräumiger Zustände im Alten Reich und in langsamer Abkehr vom Naturrecht: Karl Gottlob Günther legte einige Jahre nach diesem Grundriss von 1777 ein zweibändiges Lehrbuch des Völkerrechts nach (1787/1792).[4]

VIII. Allerdings bedient sich auch die Völkerrechtswissenschaft der vergleichenden Methode, und zwar insbesondere jener ab dem 18. Jahrhundert aufsteigende und schließlich dominierende Zweig, der sich weniger an naturrechtlichen Axiomen als an Verträgen und Gewohnheiten als Rechtsquellen des Völkerrechts ausrichtet. Dies kommt im frühen 19. Jahrhundert etwa bei Johann Ludwig Klüber zum Ausdruck (Europäisches Völkerrecht, Vorrede zur französischen Ausgabe 1821 (von ihm selbst übersetzt), 1851, XI):

„Der Verfasser eines Werkes, wie dieses, ist oft verpflichtet, sich schlechthin an Abstractionen zu halten, die aus sorgfältiger und unparteiischer Betrachtung des natürlichen Völkerrechtes, aus gewissen Verträgen und aus manchen Gewohnheiten hervorgehen, die, wenn nicht von allen, doch von den meisten europäischen Staaten angenommen sind. Die aus einer solchen Vergleichung sich bildende allgemeine Theorie kann daher in einem einzelnen Fall nur so weit Anwendung finden, als sie hier mit dessen besonderen Umständen sich verträgt. Da diese Theorie nie in der Art begründet ist, daß sie durch die besondern Beziehungen zurückgesetzt würden, die auf Thatsachen oder particulären Rechtsquellen sich stützen, so muß ein Staatsmann überall zuerst die besondern Verhältnisse in das Auge fassen, welche zwischen den in Betracht kommenden Mächten bestehen.“[5]

Völkerrechtswissenschaft basiert demnach auf innereuropäischer Rechtsvergleichung. Verglichen werden innereuropäische vertragliche Regelungen, Rechtsgewohnheiten und Zustände.

IX. Die Wissenschaft des europäischen Völkerrechts entwickelt eine spezielle vergleichende Komponente. Indem sie die historischen Vorläufer und besonders die Ursachen des gegenwärtigen Zustands in einem Fortschrittsnarrativ betrachtet, findet einerseits eine diachrone Vergleichung statt, die inspiriert ist durch die Historische Rechtsschule und Ideen vom Einfluss von Volksgeist und Zivilisation, Religion und auch Konfession auf das Recht verfolgt. Zugleich wird das europäische Völkerrecht synchron mit anderen Zwischen‑Mächte‑Normativitäten außerhalb Europas verglichen; manchmal werden aber auch nur isolierte Regelungen aufgerufen. Dabei glauben die europäischen Völkerrechtler, als Amateursoziologen agierend, zu erkennen, dass das unvergleichliche Europa (siehe Titel) auf einer höheren Stufe der Rechtsentwicklung und des Rechtsbewusstseins stünde. Anderen Weltregionen wird dieses Rechtsbewusstsein nur eingeschränkt attestiert oder völlig abgesprochen.

X. Die Wissenschaft des europäischen Völkerrechts besitzt damit auch in ihrer Vergleichung ein imperiales, rassistisches und koloniales Bias. Sie ist politisierte Wissenschaft und verrechtlicht zugleich die Politik. Noch der historische Blick des 20. Jahrhunderts ist von diesem ideologischen Bias dominiert. Eine historische und rechtshistorische Öffnung für und ein Interesse an normativen Ordnungen außerhalb Europas, besonders in vorkolonialer Zeit, bleibt peripher. Auch in den diversen Internationalisierungsschüben des vergangenen Jahrhunderts und den Institutionalisierungen des Völkerrechts und der Weltgemeinschaft bleiben deutliche blinde Flecken und Diskriminierungen. Erst die postkoloniale Konstellation und die andauernde Globalisierung verschaffen stärkere Neugier und Wahrnehmung – auch infolge einer kritischeren Selbstwahrnehmung. Vormalige Außenseiter der Disziplinen werden nun als Vorreiter wahrgenommen.

XI. Die verschiedenen Denkstile der europäischen Völkerrechtswissenschaft bekommen historisch jenseits von anekdotischer Evidenz wenig Beachtung. Stattdessen wird performativ eine Einheit beschworen; in ihrem historischen Zentrum steht zunächst Europa, später der Westen. Politische Krisen und Kriege erschüttern diese Gewissheiten.

[1] “Frieden und Krieg” waren nicht nur ein beliebtes Motiv frühneuzeitlicher Malerei in Form von Allegorien (wie hier 1629 bei Peter Paul Rubens), sondern damals auch perspektivischer Ausgangspunkt der zeitgenössischen Völkerrechtswissenschaft. Nicht von ungefähr greift Hugo Grotius in seinem epochalen Werk “De Jure Belli ac Pacis libri tres” von 1625 genau diese, auf die römische Antike zurückgehende Paarformel auf. Er entwickelt aus ihr ein umfassendes System der gesamten Rechtswissenschaft, anwendbar auf alle Lebensbereiche.

[2] Johann Jacob Moser von Filseck, Anfangs-Gründe der Wissenschaft von der heutigen Staats-Verfassung von Europa, Tübingen 1732.

[3] Adolph Friedrich Randel, Annalen der Staatskräfte von Europa. Das Deutsche Reich im Allgemeinen: nach den neuesten physischen, gewerblichen, wissenschaftlichen u. politischen Verhältnissen der sämmtlichen Reiche u. Staaten, in tabellarischen Übersichten, Berlin: Vieweg, 1792

[4] Karl Gottlob Günther, Grundriß eines europäischen Völkerrechts nach Vernunft, Verträgen, Herkommen und Analogie: mit Anwendung auf die teutschen Reichsstände, Regensburg 1777; Ders., Europäisches Völkerrecht in Friedenszeiten nach Vernunft, Verträgen und Herkommen mit Anwendung auf die teutschen Reichsstände. Richter, Altenburg 1787 und 1792.

[5] Johann Ludwig Klüber, Europäisches Völkerrecht, Vorrede zur französischen Ausgabe 1821 (von ihm selbst übersetzt), 1851, XI.

English

A very brief history of comparison in constitutional and international law

The statement that someone or something is incomparable harbours a paradox, as it hinges on a comparison. In the history of public law, comparisons have been made in extensive fashion, and here, too, the view was held that European international law is quite incomparable – this has consequences to this day.

I. Academic interest in international law and foreign public law goes back a long way historically. Its origins in the European legal area can be dated back to the 16th‑18th Comparative law played an initially minor, then varying role and was subject to specific booms. Private law, constitutional law, and international law found themselves in dynamic constellations; the boundaries were drawn differently than they are today and were not rigid. My short contribution aims to shed some light on the history of public law disciplines from a broader historical perspective and in doing so is particularly focused on objects, spaces, and causes for legal comparison.

Which discipline does the “State Constitution of Europe” („Staatsverfassung von Europa“) belong to according to the understanding of the categorisation of public law at the time – and today? Johann Jakob Moser later distanced himself from his treatise published in 1732.[2]

II. Comparison was a widespread method in countless scientific disciplines in the pre‑modern era. Ancient political-legal precursors can already be found in the writings of Plato and Aristotle, both of whom enquired about the comparison between laws and state constitutions: What is the best constitution of a state, and what are the best laws corresponding to this constitution? In the era of the emergence of ius publicum, comparison took place particularly in the natural sciences and served various scientific goals. Observation and measurement were its instruments. The traditions of comparison are rich and varied; they also encompass objects such as culture and religion.

III. The return to and interest in comparative law was fuelled by the unique European and German constellation with its rich university landscape: the multiple pluralism of the German territories and the European states nourished the interest in comparison in several ways. The comparison of different legal orders was also based on the characteristic pre-modern pluralism of legal sources, which was particularly prominent in the old German Empire. Legal comparison initially took place within territories; the resulting pre-modern discipline was called “Differentienliteratur” (roughly: literature on differences) and was dominated by private law. It was also concerned with pragmatic questions of validity and applicability. This pattern was repeated at the imperial level and before the imperial courts (Imperial Chamber Court [Reichskammergericht]; Aulic Council [Reichshofrat]). Within the framework of legal scholarship, a sophisticated set of scientific instruments was developed.

IV. Comparison also extended to constellations and norms of public law (“constitution”), namely between different territories and within the realm of European states. The focus here was on the constitutional law of the German Empire, the constitutional law of its territories, and on foreign, non-German legal constellations. This comparison of laws and constitutions traditionally lagged behind that of private law – for example commercial law – in terms of scope and method.

Comparison of European states, graphically organised in tables: Randel’s work on the European states (1792) begins with inventories of the location, borders, soil, and waters of the countries he deals with.[3]

V. Enlightenment and absolutism further fuelled the interest in comparative studies. The goal of effective and uniform laws was pursued through new legal codes and, in particular, through codifications. In the context of a utilitarian understanding of the state, its legislation, and the implementation of norms, legal comparison is an instrument for approaching these goals from a jurisprudential perspective and for aiding policy making. To this end, different legislations and positive legal orders are compared with each other, including in terms of their tense relationship with natural law. Particularly the perspective on the European states has a comparative character in the discipline of public law. At the universities of Halle and Göttingen, the interest in the normative constellation is combined with that in the actual balance of power. A study of states (“Staatenkunde”) flourished, which, inspired by Pufendorf as well as Montesquieu, was characterized by strong empirical features (“statistics”). This empirical interest is expressed in large-format tables. The Staatenkunde included history, promoted travelling, and took a scientific interest in the set-up of states that was as comprehensive as it was principally comparative. Public law is always seen here as law in context. In its – also geographically – broad perspective, the comparison is inspired by cooperation and competition between political-legal units and their specific organisation. In particular, similarities and practical models for regulations are sought. “The comparison of different systems of state administration is in any case a duty for anyone who can influence the new organisation of the civil service”, wrote Günther Heinrich von Berg in 1808. In the age of world words, (Weltworte) Eurocentrism coincided with a spirit of competition, planning optimism, and a universalist approach.

Randel’s study on states (1792) includes not only statistics on material conditions, but also deals with the “constitution of the state” before concluding with “comparative results”.

VI. After the end of the Old German Empire, the pluralism of legal sources remains, but undergoes changes. The unique constellation of the Confederation of the Rhine (Rheinbund) and the German Confederation (Deutscher Bund) once again favours comparative perspectives. A paradigmatic example of this is the comparison of the various German constitutional laws. Legal scholars are in search of systems and regularity. For example, a common German constitutional law is being sought. Diachronic and synchronic comparisons take place. There are calls for expansion and academic institutionalisation: “Why does the anatomist have his comparative anatomy? and why does the legal scholar not yet have comparative jurisprudence?” Paul Johann Anselm Feuerbach asked in 1810. This scientification of comparison became the programme especially of the “Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes” (from 1829). In the early 19thcentury, there were already some calls for comparative law to expand its geographical horizons beyond Europe. Nationalism and internationalism were strangely intertwined: The imperialism of the European nation state continues comparative traditions and at the same time introduces new dimensions.

VII. The search for commonalities in the norms of public law is also reflected in the linguistic formula ius publicum europaeum, which was used at the time, although not as commonly as Carl Schmitt would have us believe, and does not always refer to international law. It addresses a European legal area that is characterised by dynastic connections, experiences of conflict, and communication.

The study of international law in the context of compartmentalized conditions in the old German Empire and a gradual turning away from natural law: Karl Gottlob Günther published a two-volume textbook on international law a few years after this 1777 outline (1787/1792). [4]

“The author of a work such as this is often per se obliged to adhere to abstractions arising from careful and impartial consideration of the natural law of nations, from certain treaties and from some customs which have been adopted, if not by all, at least by most European states. The general theory arising from such a comparison can therefore only be applied to an individual case to the extent that it is compatible with its particular circumstances. As this theory is never founded in such a way as to be set aside by the particular relations which are based on facts or particular sources of law, a statesman must everywhere first consider the particular conditions which exist between the powers under consideration.”

Accordingly, international law is based on legal comparison within Europe. Intra‑European contractual regulations, legal customs, and conditions are being compared.

IX. The study of European international law develops a specific comparative component. By analysing the historical precursors and, in particular, the causes of the current conditions in a narrative of progress, on the one hand, a diachronic comparison takes place, which is inspired by the historical school of law and follows ideas of the influence of the spirit of the people, civilisation, religion, and religious confession on the law. At the same time, European international law is compared synchronously with other normative orders between political powers outside of Europe; even if sometimes only isolated regulations are invoked. European international law scholars, acting as amateur sociologists, believe to recognise that the incomparable Europe (see title) is on a higher level of legal development and legal consciousness. Other regions of the world however are sought to have only limited legal consciousness or none at all.

X. The European international law doctrine thus has an imperial, racist, and colonial bias, even when it utilizes comparative methods. It is a politicised science and at the same time it serves to enshrine policy into the law. Even the historical perspective of the 20th century is still dominated by this ideological bias. A historical and legal-historical opening‑up to and interest in normative orders outside of Europe, especially in pre-colonial times, remains peripheral. Even in the various waves of internationalisation of the past century and the institutionalisation of international law and the international community, clear blind spots and discriminations remain. Only the post-colonial constellation and ongoing globalisation create greater curiosity and awareness – partly as a result of a more critical self-perception. Former outsiders in the disciplines are now perceived as pioneers.

XI. Beyond anecdotal evidence, the different styles of reasoning in European international law receive little historical attention. Instead, a unity is conjured up performatively; at its historical centre is first Europe, later the West. Political crises and wars bring these certainties into question.

Translation from the German original: Áine Fellenz

[1] “Peace and War” were not only a popular motif in early modern painting in the form of allegories (as here in 1629 by Peter Paul Rubens), but were also the point of departure for contemporary scholarship on international law. It is no coincidence that Hugo Grotius took up precisely this pair formula, which dates back to Roman antiquity, in his epoch-making work “De Jure Belli ac Pacis libri tres” from 1625. He uses it to develop a comprehensive system of the entire science of law, applicable to all areas of life.

[2] Johann Jacob Moser von Filseck, Anfangs-Gründe der Wissenschaft von der heutigen Staats-Verfassung von Europa, Tübingen 1732.

[3] Adolph Friedrich Randel, Annalen der Staatskräfte von Europa. Das Deutsche Reich im Allgemeinen: nach den neuesten physischen, gewerblichen, wissenschaftlichen u. politischen Verhältnissen der sämmtlichen Reiche u. Staaten, in tabellarischen Übersichten, Berlin: Vieweg, 1792

[4] Karl Gottlob Günther, Grundriß eines europäischen Völkerrechts nach Vernunft, Verträgen, Herkommen und Analogie: mit Anwendung auf die teutschen Reichsstände, Regensburg 1777; Ders., Europäisches Völkerrecht in Friedenszeiten nach Vernunft, Verträgen und Herkommen mit Anwendung auf die teutschen Reichsstände. Richter, Altenburg 1787 and 1792.

Miloš Vec was appointed to a Chair in European Legal and Constitutional History at Vienna University in 2012. Furthermore, he works as a Free-lance journalist, particularly for Frankfurter Allgemeine Zeitung, and is Editor of the Journal of the History of International Law.