Deutsch

2023 erschien Birgit Kolboskes Studie Hierarchien. Das Unbehagen der Geschlechter mit dem Harnack-Prinzip, entstanden innerhalb des Forschungsprogrammes „Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft“.[1] Kolboske untersucht darin die „Rolle der Frau“ in der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) für den Zeitraum von 1948 bis 1998. Hierbei nimmt sie zwei Personengruppen in den Blick: die Wissenschaftlerinnen und die Sekretärinnen. Letztere stellen die historisch größte weibliche Berufsgruppe der Forschungsgemeinschaft dar, darüber hinaus steht das Berufsbild der Sekretärin für Kolboske „exemplarisch für Geschlechterhierarchie“ und könne als „Inbegriff eines traditionalen Herrschaftsverhältnisses“ innerhalb der MPG aufgefasst werden.[2] Während die Forscherinnen zunehmend im Blick des wissenschaftshistorischen Interesses stehen, ist, um mit Kolboske zu sprechen, die „Arbeitssituation des nichtwissenschaftlichen Personals in der deutschen Forschungslandschaft […] bislang weitgehend eine Terra incognita.“[3]

In Auseinandersetzung mit Kolboskes Studie möchte dieser Blogbeitrag die Situation der Sekretärinnen des Berliner Kaiser-Wilhelm-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (KWI) untersuchen und zudem einen Blick auf das nicht-wissenschaftliche weibliche Personal am Heidelberger MPIL bis in die 1990er Jahre wagen. Dies geschieht anhand von Personalakten von 21 weiblichen Angestellten für die Jahre von 1939 bis 1943 und persönlichen Zeugnissen. Da sich Kolboskes Studie auf die Max-Planck-Gesellschaft beschränkt und die Kontinuitäten aus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft weitgehend außer Acht lässt, können die für das KWI für Völkerrecht überlieferten Dokumente nicht nur neue Einsichten in die Sozial- und Bildungsgeschichte des weiblichen technischen Personals und in die weibliche Selbstwahrnehmung an diesem Institut vermitteln, sondern auch mikrohistorische Einsichten von exemplarischer Bedeutung für die Wissenschaftsgeschichte der KWG/MPG insgesamt erschließen.[4] Hierbei soll insbesondere der Frage nachgegangen werden, ob das, was Kolboske als „archaische, genderbasierte Top-down Struktur“[5], die das Geschlechterverhältnis in der MPG charakterisiert habe, in gleicher Weise für die Frauen des Völkerrechtsinstituts galt.

„Ein gewisser gesellschaftlicher Dünkel“. Das weibliche Personal am KWI

„Gemeinsamer Sonnabend“ der Institutsmitarbeiterinnen, September 1933: stehend: Kätchen Rommert, Cornelia Bruns, Luise Grubener, Irmgard von Lepel, unbekannt, Gertrud Heldendrung; sitzend: Angèle Auburtin und Annelore Schulz (v.l.n.r.)[6]

Birgit Kolboske bezeichnet das Berufsfeld der Sekretärin in ihrer Studie als „berufliche Sackgasse“, die von „Monotonie und Alltag“, mangelnder Anerkennung, fehlenden Aufstiegschancen und repetitiver Schreibarbeit geprägt gewesen sei.[7] „Sie bleiben im Großbetrieb, was sie in der Familie waren, Objekte“, zitiert sie Theodor Adorno.[8] Und in der Tat hatte das Berufsfeld der Sekretärin im Zuge der Industrialisierung und Professionalisierung des Büro- und Verwaltungswesens stark expandiert. Da technisch-administrative Büroarbeiten wie Stenografieren und Schreibmaschineschreiben als typische „Frauenberufe“ galten, hatte sich die Zahl weiblicher Angestellter allein im kaufmännischen Bereich zwischen 1907 und 1925 verdreifacht, es kam zu einem regelrechten „Sekretärinnenboom“.[9] Der Beruf der „Sekretärin“ war bis 1941 jedoch kaum reguliert, es gab keine standardisierte Ausbildung. Die nötigen Fähigkeiten wurden zumeist in privaten Schulen oder Abendkursen vermittelt.[10] Auch wenn Kolboskes Studie die berufliche Situation des weiblichen technischen Personals in der KWG leider nicht untersucht, lassen die Dokumente für das KWI für Völkerrecht darauf schließen, dass die oben skizzierte „berufliche Sackgasse“ für das Institut nicht galt. Vor allem die gute Ausbildung und die soziale Herkunft des weiblichen Personals lassen das Institut als einen privilegierten Arbeitsort mit ungewöhnlichen Freiräumen erscheinen.

Über die Zusammensetzung des (männlichen) wissenschaftlichen Personals am KWI für Völkerrecht schrieb Ingo Hueck, diese sei „vergleichbar mit der am Auswärtigen Amt: Adlige Herkunft, bürgerliche Tradition und ein gewisser gesellschaftlicher Dünkel dominierten.“[11] Entsprechend dem restriktiven Zugang zu universitärer Bildung Anfang des 20. Jahrhunderts und den hohen fachlichen und fremdsprachlichen Anforderungen, die die Arbeit am Institut stellte, gehörten die Wissenschaftler des KWI den gehobenen Kreisen der Gesellschaft an.[12] Gründungsdirektor Viktor Bruns, der aus dem schwäbischen Großbürgertum stammte, bevorzugte in seiner Personalpolitik einerseits bewusst Männer, die seinem eigenen Herkunftsprofil entsprachen. Andererseits führten der Mangel an kompetentem Personal und der politische Druck, unter dem das KWI als Rechtsberatungseinrichtung für die Reichsregierung in der Auseinandersetzung um die Folgen des Versailler Vertrages stand, zu unkonventionellen Personalentscheidungen. So holte Bruns auch Männer mit in seinem Milieu als wenig gesellschaftsfähig angesehenen politischen Haltungen (Sozialdemokraten wie Hermann Heller oder später Carlo Schmid) oder Frauen als Wissenschaftlerinnen in sein Institut, sogar wenn sie wie Marguerite Wolff, Dorothea von Renvers oder Ellinor von Puttkamer (und zunächst auch Angèle Auburtin) über keine formell abgeschlossene juristische Ausbildung verfügten. Auch wenn in den ersten 20 Jahren des Instituts insgesamt fünf Frauen als Wissenschaftlerinnen arbeiteten, war der weitaus überwiegende Teil des weiblichen Personals im nicht-wissenschaftlichen technischen Bereich tätig.[13] Dennoch gelten auch für sie viele der für das männliche Personal gemachten Feststellungen hinsichtlich der sozialen Herkunft, des Ausbildungsgrades und des Bewusstseins für die „deutsche Sache“, die ein gemeinsam geteiltes, elitäres wissenschaftliches und soziales Standesbewusstsein schufen.

In den historischen Dokumentenbeständen des heutigen Max-Planck-Instituts wurden Stammkarten von 21 weiblichen Angestellten für den Zeitraum 1939 bis 1943 überliefert, hinzu kommen die Personalakten von neun Frauen, die zwischen 1936 und 1942 im Institut als Sekretärinnen tätig waren.[14] Trotz ihrer kriegsbedingten Unvollständigkeit geben die Unterlagen einen tieferen Einblick in die Sozial- und Bildungsgeschichte der Frauen des KWI. Einige Akten enthalten detaillierte Lebensläufe und „Ariernachweise“, die die „rassische“, aber auch soziale Herkunft der Familien bis zur Großelterngeneration dokumentieren. In den Personalakten werden zwischen 1939 und 1943 zwei Frauen als Wissenschaftlerinnen geführt, Angèle Auburtin als Referentin und Ellinor von Puttkamer als wissenschaftliche Assistentin (Doktorandin). Die angegebenen Berufe der Frauen des nichtwissenschaftlichen Bereichs sind Sekretärin (13)[15], Stenotypistin (3)[16] und Bibliothekarin (2).[17] Die in den Stammkarten aufgeführten Berufsbezeichnungen spiegeln jedoch nur bedingt die genaue Tätigkeit der Frauen wider, da sie oftmals nicht trennscharf verwendet werden beziehungsweise mehrfache und wechselnde Bezeichnungen vorkommen.[18] Das Monatsgehalt der Sekretärinnen lag zwischen 320 RM und 510 RM (Direktionssekretärin), ein Referent oder eine Referentin verdiente, je nach Erfahrungsstufe, zwischen 500 RM und 800 RM. Da das monatliche Durchschnittsgehalt 1940 bei knapp 180 RM lag, kann man die Bezahlung der Sekretärinnen als überdurchschnittlich ansehen.[19]

Ironie oder Feudalismus? Die Mitarbeiterinnen Lise Rapp, Annelore Schulz und Gertrud Heldendrung führen 1935 anlässlich des 50. Geburtstages von Viktor und Marie Bruns einen Einakter im Biedermeierzimmer der Villa Bruns auf.[20]

Betrachtet man die Altersverteilung der Frauen am Institut, so fällt auf, dass diese recht homogen ist: Sieben Frauen waren zwischen 1890 und 1899 geboren, zwölf zwischen 1903 und 1916, die beiden jüngsten 1918 und 1921. Die generationelle Struktur der weiblichen Beschäftigten spiegelt die gestiegenen Bildungs- und Arbeitsmarktchancen für Frauen wider. In den 1920er Jahren hatten sich der Zugang zur allgemeinen Hochschulreife wie auch zum universitären Studium für Frauen erweitert. Der Beruf der Sekretärin wurde in der Regel Frauen aus dem mittleren und unteren Bürgertum ergriffen.[21] Obwohl (verheiratete) Frauen des gehobenen Bürgertums aus Standesgründen eigentlich nicht arbeiteten, zwangen die wirtschaftlichen und demographischen Verwerfungen des Ersten Weltkriegs, unverheiratet gebliebene und gut ausgebildete Töchter aus „gutem Hause“, vermehrt für ihren Lebensunterhalt selbst aufzukommen.[22] Die 21 am KWI tätigen Frauen entstammten allesamt den obersten Schichten des Bürgertums (15) beziehungsweise dem Adel (6). Als Berufe der Väter wurden in den Personalakten angegeben: Architekt, Geheimer Rat, Gutsbesitzer, Justizverwaltungsrat, Kaufmann, Lehrer, Ministerialdirektor, Oberingenieur, Organist sowie Rechtsanwalt und Notar.[23]

Nach dem Dienstende am Portal des Berliner Schlosses: Jutta Selling, Unbekannt, Annelore Schulz, Zowe-Behring, Gertrud Heldendrung (v.l.n.r.), Aufnahme 1931[24]

Die eigene Erwerbsarbeit erfolgte jedoch nicht ausschließlich aus Geldnot, sondern schuf finanzielle und soziale Unabhängigkeit, die – zumal in Berlin – nicht selten im Idealbild der „neuen Frau“ kulminierte. Dies mag ein Erklärungsansatz dafür sein, dass 17 der 21 am KWI beschäftigten Frauen ledig waren, zwei geschieden (eine von ihnen alleinerziehend und später Mutter eines zweiten, unehelichen Kindes) und lediglich zwei verheiratet, von denen eine das Institut nach der Eheschließung verließ. Dass das Institut beziehungsweise Berlin als Arbeitsort eine emanzipatorische Wirkung und Anziehung hatten, wird dadurch angedeutet, dass knapp die Hälfte der Frauen aus der ostdeutschen Peripherie stammten (Posen, Schlesien, Pommern, Ostpreußen: 8) beziehungsweise Baltendeutsche (3) waren, was oft mit Mehrsprachigkeit (Russisch/Polnisch/Deutsch) einherging.[25] Ohnehin waren die Fremdsprachenkenntnisse sehr gut, da fließende Beherrschung von Französisch und Englisch Grundvoraussetzung für die Beschäftigung am Institut war. Zwei Frauen waren des Spanischen mächtig (eine der beiden, Irene Hähn, hatte als Verwaltungssekretärin und Buchhalterin drei Jahre in Madrid, ein Jahr in Paris und ein Jahr in London gearbeitet), eine andere Sekretärin war Polnisch-Übersetzerin bei Ullstein gewesen. Die meisten Frauen hatten bereits Berufserfahrung, als sie sich am KWI bewarben. In Bezug auf Kompetenz und soziale Herkunft unterschied sich das weibliche Büropersonal des KWI somit deutlich vom Gros der Sekretärinnen gleicher Zeit.

Frauen und ihre Arbeit am KWI in Selbstzeugnissen

“Haben Sie eigentlich gelesen, was Schopenhauer über die Weiber gesagt hat?“ – „Ach, wissen Sie, wenn ein Mann so viel Worte machen muss, um seine Überlegenheit zu beweisen, ist das das beste Zeichen, dass er sich nicht ganz sicher fühlt.“[26

Greifbar wird das weibliche Selbstverständnis am Institut durch die vorwiegend von den Institutsmitarbeiterinnen angefertigte Spaßfestschrift von 1934.[27] Sie enthält Gedichte, Sketche und selbstgezeichnete Karikaturen, die das Institutsleben und seine Protagonistinnen und Protagonisten aus dezidiert weiblicher Perspektive schildern. Hierbei werden gleichermaßen zeitgeistgemäße geschlechterstereotype Rollenbilder und Hierarchien reproduziert wie auch satirisch hinterfragt. So wird beispielsweise von einer namentlich nicht genannten „Samariterin“ berichtet (vermutlich die Direktionssekretärin Ellinor Greinert), deren Aufopferungsbereitschaft gleichermaßen anerkennend wie ironisch zu Protokoll gegeben wird. Als Hüterin des Instituts-Arzneischrankes für sämtliche medizinischen Interventionen von Migräne bis Messerschnitte in den Finger zuständig, nimmt sie auf sich selbst keine Rücksicht, wenn es der Dienst am „hohen Chef“ (Viktor Bruns) verlangt. Als dieser kurz vor Antritt einer bedeutenden Auslandsreise am Bahnhof bemerkt, dass er seinen Reisepass vergessen hat, wird die „Samariterin“ im Institut

„telefonisch benachrichtigt, rast nach Zehlendorf [zu Bruns‘ Privathaus], um ihn zu holen. Da fehlt der Schlüssel zu der Glastür des Schreibtischschranks, hinter der er ruht! Ohne Besinnen und ungeachtet der damit verbundenen Lebensgefahr durchschlägt die tapfere Frau die Scheibe mit ihrer Hand, ergreift das Dokument und kann es gerade noch mit verbundener Hand in den abfahrenden Zug reichen!“[28]

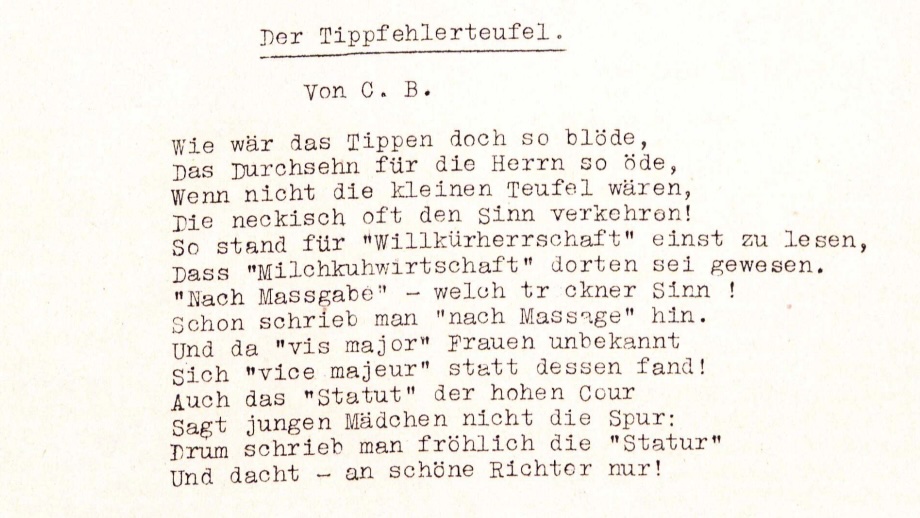

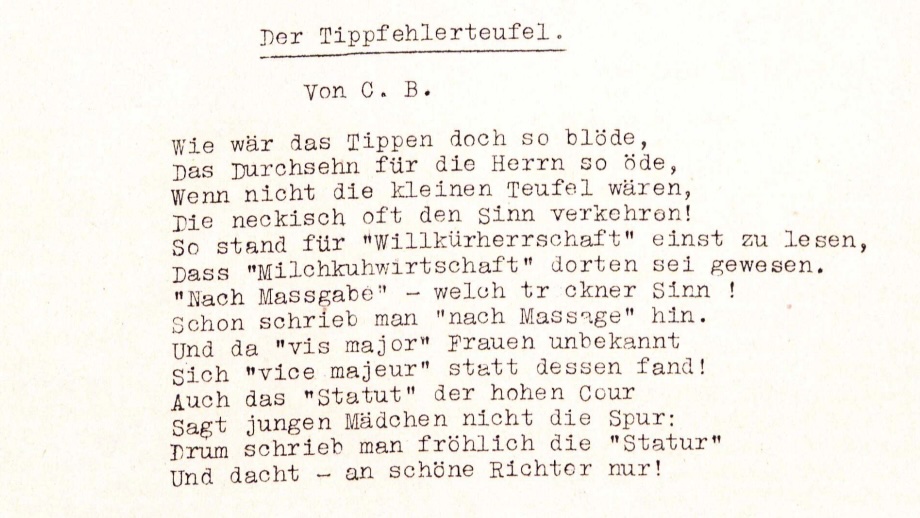

Ebenfalls „typisch weibliches“ Sozialverhalten wie der „Hang zu herdenweisem Kaffeegenuss“ unter weiblichen Angestellten wird zum Gegenstand der ironischen Selbstbespiegelung oder die Widrigkeiten der „weiblichsten“ aller Bürotätigkeiten, dem Tippen:

Cornelia Bruns, Der Tippfehlerteufel [29]

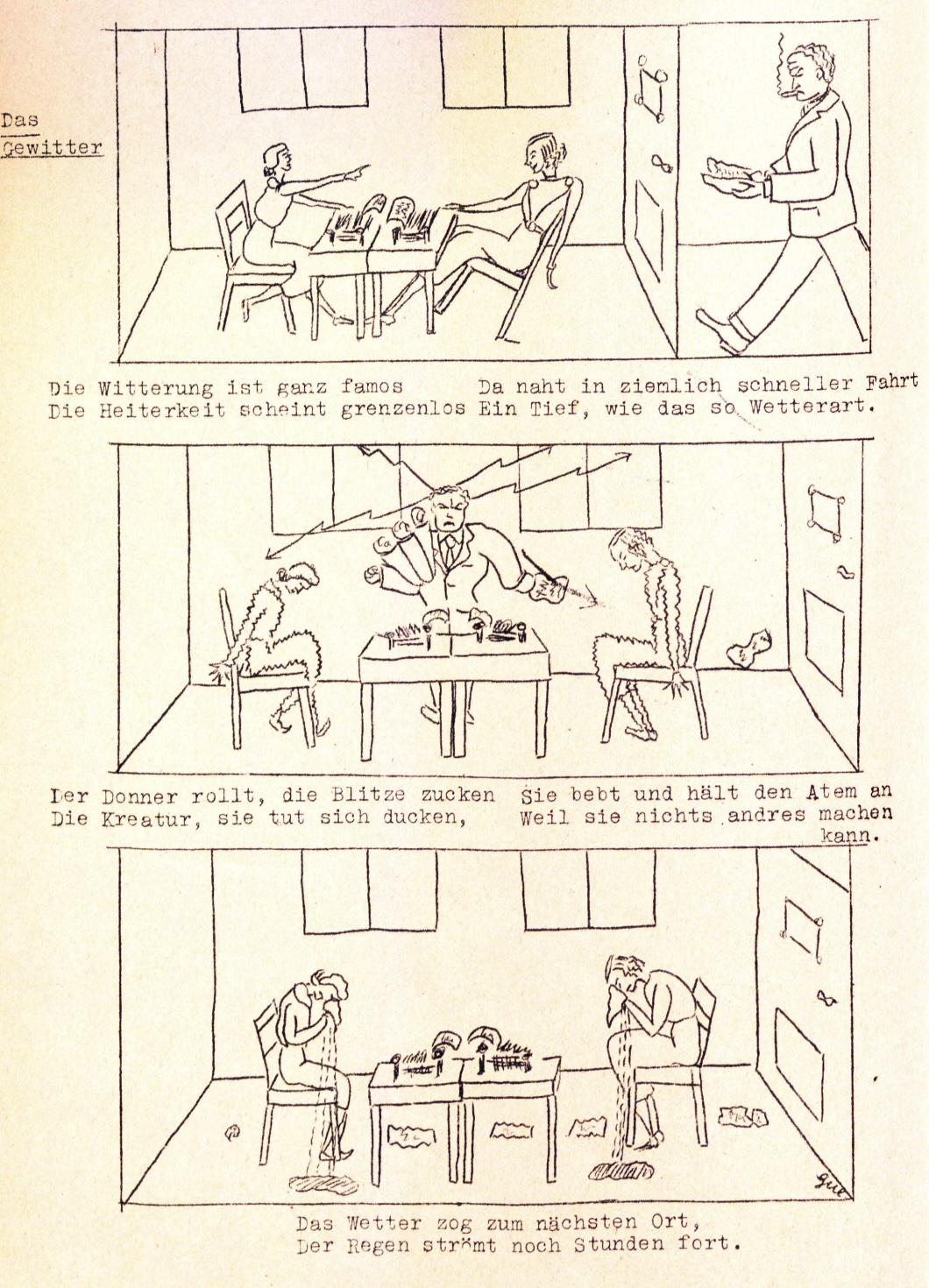

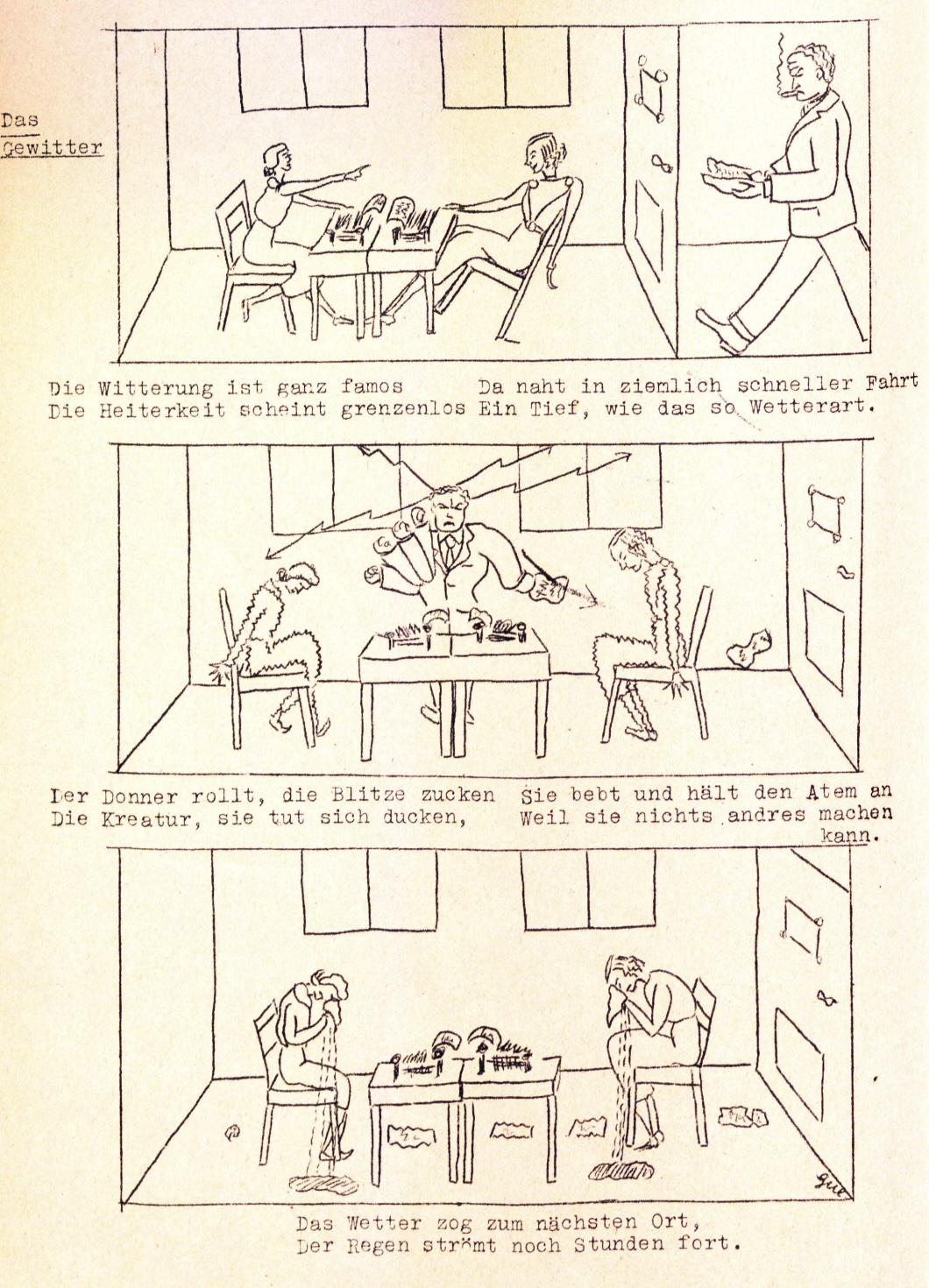

Auch die Machtverhältnisse zwischen Chef und Sekretärin karikiert die Festschrift, wie der Cartoon „Das Gewitter“ zum Ausdruck bringt. Die mitunter eingeschränkten sozialen Fähigkeiten (Jähzorn, Ungeduld, Besserwisserei) bestimmter männlicher Führungskräfte (Asche Graf Mandelsloh, Herbert Kier) finden relativ unverblümten Eingang in die Festschrift.[30] Wenngleich auch männliche Institutsangehörige unter Hierarchien oder Charakterzügen von Vorgesetzten zu leiden hatten, sind kritische Äußerungen hierzu nur selten dokumentiert, da die beruflichen Abhängigkeiten und Loyalitäten in diesem Zusammenhang stärker gewesen sein mögen.[31]

„Das Gewitter“[32]

Neben den Beiträgen der Festschrift sind die Erinnerungen an die Frauen des KWI in Fotografien im Archiv der MPG überliefert. Die Bilder zeigen vor allem selbstbewusste junge Frauen, teils modisch im „Flapper“-Stil in gerade geschnittenen Kleidern, teils sogar mit Krawatte. Sie dokumentieren ausschließlich die weibliche Arbeits- und Lebenswelt am Institut und zeigen Sekretärinnen und Bibliothekarinnen an ihren Arbeitsplätzen im Berliner Schloss, beim Vorbereiten des Institutsmittagstisches, bei Betriebsausflügen, Feiern und Kaffeekränzchen. In auffälligem Gegensatz hierzu fehlt eine fotografische Dokumentation männlicher Arbeitswelt, die praktisch überhaupt nicht in Bildern überliefert ist.[33] Die Bilder aus KWI-Zeiten legen aufgrund ihres Gegenstandes und der aus ihnen sprechenden Intimität beziehungsweise Vertrautheit mit den Abgebildeten nahe, dass sie von einer Frau angefertigt worden sind. Zudem zeigt sich in der Institutsüberlieferung „nach innen“ eine „gegenderte“ Arbeitsteilung, die auch später für die Überlieferung des Institutslebens in Heidelberg von Bedeutung ist: Für Soziales waren (und sind) Frauen zuständig. Die Vorbereitung und Ausrichtung von nicht-wissenschaftsbezogenen Institutsfeierlichkeiten (Geburtstage, Jubiläen etc.) und deren Festhalten in Foto-Alben, Grußkarten und Rundbriefen war (und ist) „Damensache“.[34]

Sekretärinnen als „Brokerinnen“ zwischen Beruf und häuslicher Sphäre

„Typische“ Frauen-Arbeit: Hausmeister-Gattin Anna Kretschmer (links) mit Hilfskräften bei der Essenszubereitung, Aufnahme um 1935 [35]

Wenngleich es am Institut hierarchische und stellungsbezogene Unterschiede zwischen Männern und Frauen gab, wurden diese an vielen Stellen durch eine geteilte soziale Herkunft und gemeinsamen großbürgerlichen Habitus nivelliert. Gerade unter den weiblichen Beschäftigten gab es eine Art semi-privaten Raum, der zwischen Männern und Frauen bestehende berufliche Rangunterschiede gewissermaßen „transzendierte“. Aus dem Institutskontext lassen sich beispielsweise enge und teils freundschaftliche, Verhältnisse zwischen Viktor Bruns‘ Ehefrau und Töchtern mit einigen KWI-Mitarbeiterinnen rekonstruieren. Während die Bruns-Töchter vorwiegend mit gleichaltrigen jungen Frauen aus dem Institut verkehrten, um ins Theater oder in die Oper zu gehen[36], bestand die Verbindung zwischen den „Chef-Gattinnen“ (Marie Bruns oder Hanni Blass, der Frau des Bibliotheksdirektors) und einigen Institutsmitarbeiterinnen auf halb-beruflicher, halb-privater Ebene. Mitarbeiterinnen wie die Direktionssekretärin Ellinor Greinert oder die Bibliothekarin Annelore Schulz können quasi als „Brokerinnen“ zwischen Institut und häuslicher Sphäre der Direktorenfrauen betrachtet werden, welche am beruflichen Leben ihres Mannes teilhaben wollten und diesen Zugang nur durch dessen Angestellte erhalten konnten. Als „Zwischenwelt-Figur“ per se kann im Institutskontext Cornelia Bruns gelten, die als Cousine 3. Grades von Viktor Bruns als „Tante Cörnchen“ gleichermaßen zur Familie gehörte, und zugleich als Bibliothekarin im Institut arbeitete.

Ellinor Greinert, Zeichnung Marie Bruns, undatiert [37]

Insbesondere zwischen Marie Bruns und Ellinor Greinert existierte ein enges Verhältnis, das sich auf Freundschaft beider Frauen gründete, jedoch auch auf geteilte „Care-Arbeit“ für den herzkranken Viktor Bruns. Zeitweise lebte Ellinor Greinert auch mit Familie Bruns zusammen, da Viktor Bruns aufgrund seiner Herzprobleme zum Teil nur von zu Hause aus arbeiten konnte.[38] Die „Samariterin“ Greinert begleitete Bruns auch auf internationale Dienstreisen, wo sie für die Abwicklung seiner dienstlichen Korrespondenz und das nächtliche Reinschreiben seiner Plädoyers (auf Französisch) zuständig war und zugleich eine Art „Geheimkorrespondenz“ mit der in Berlin weilenden und um die Gesundheit ihres Mannes besorgte Ehefrau führte.[39]

„Ein echtes Handschuhsheimer Kind“. Weibliches Personal am Heidelberger MPI (1954-1997)

Brigitte Bopp/Moll, Sekretärin Vorzimmer Prof. Bernhardt, Dorothee Bender, Schreibdienst, Gerda Wallenwein und Hilde Vaupel, beide Verwaltung (v.l.n.r.) [40]

Mit der Neu- beziehungsweise Wiedergründung des Instituts in Heidelberg 1949 gingen starke Änderungen der Personalstruktur einher. Der Großteil der technischen (weiblichen) Belegschaft des alten KWI wurde nicht in das neue Institut übernommen. Mit den Kriegswirren und der unklaren (finanziellen) Situation der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, deren Fortführung bis 1948 unklar blieb, hatten sich die meisten Institutsangehörigen notgedrungen andere Tätigkeiten suchen müssen beziehungsweise waren von der KWG gekündigt worden. Zudem war das Institut seit der Zerstörung seiner Räumlichkeiten im Berliner Schloss 1945 auf verschiedene Standorte in Berlin und in Heidelberg, dem Wohnort des Nachfolgers Viktor Bruns‘ im Direktorenamt, Carl Bilfinger, verteilt. Bis 1960 existierte in Berlin eine Außenstelle des Instituts, während in Heidelberg 1954 ein neuer Hauptstandort gebaut worden war. In der kleinen Berliner Stelle blieb ein Teil der Belegschaft bis zu ihrer Auflösung weiterhin tätig (so die Bibliothekarinnen Annelore Schulz, Cornelia Bruns und die Sekretärin Gertrud Heldendrung). Ellinor Greinert wechselte als Direktionssekretärin nach Heidelberg, wo sie 1955 in den Ruhestand ging. Mit der Auflösung der Berliner Stelle wechselten bis 1960 sukzessive die Mitarbeiterinnen Annelore Schulz, Irmgard von Lepel und Cornelia Bruns ebenfalls nach Heidelberg. Auch das wissenschaftliche Personal wurde in Heidelberg neu rekrutiert, sodass auf personeller Ebene in vielerlei Hinsicht ein Neuanfang erfolgte. Ein deutlicher Bruch ist hinsichtlich der Beschäftigung weiblichen wissenschaftlichen Personals erkennbar. Mit Ausnahme der später in der Bibliothek tätigen Mila von Hippel kam mit Karin Oellers-Frahm erst 1970 wieder eine Referentin an das Institut.

Insbesondere das technische Personal setzte sich fortan aus der lokalen Heidelberger Bevölkerung (hier vor allem aus dem Stadtteil Handschuhsheim, in dessen Nachbarschaft sich das Institut befindet) zusammen, was mit einer deutlichen „Verbürgerlichung“ des Instituts einherging. Anders als noch zu Berliner Zeiten fand die Rekrutierung neuer Mitarbeiter unter großer Konkurrenz um qualifiziertes Verwaltungspersonal im Kontext des raschen Wiederaufbaus statt. Stellen wurden vielfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda besetzt und enge Verwandtschaftsverhältnisse unter den Mitarbeitenden waren keine Seltenheit. Auch hier wurden vom Institut häufig unkonventionelle Schritte gewagt und nicht-wissenschaftliche Positionen vielfach mit Personen ohne die formell erforderlichen Qualifikationen besetzt. Die Rekrutierungspolitik unter Hermann Mosler folgte stattdessen pragmatischen Erwägungen: Man nahm, wen man bekam, und wer sich als fähig erwies, wurde „on the job“ angelernt beziehungsweise arbeitete sich eigenständig ein. So war beispielsweise der Posten der Verwaltungsleitung von 1959 bis 1997 ausschließlich von Frauen besetzt, die weder studiert noch eine berufliche Fachausbildung in der Verwaltung absolviert hatten, was dem Institut in der MPG eine Sonderstellung einräumte.[41]

Das Direktoren-Vorzimmer. Brigitte Bopp/Moll (links) und Ursula Wedder, 1986 [42]

Deutlich wird die Heidelberger Personalpolitik am Karriereweg der Verwaltungsleiterin Margarethe Noll (1931-2023). Die Heidelberger Gärtnerstochter aus „sehr einfachen Verhältnissen“ hatte eine Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin und Dolmetscherin absolviert und sich 1953 auf Anraten Ihres Onkels auf eine Sekretariatsstelle am Institut beworben. Aus Nolls Lebensbericht, der auf diesem Blog veröffentlicht wurde, spricht eine deutliche Fremdheit bezüglich der alten großbürgerlichen Institutswelt, wie sie bis 1954 noch durch Carl Bilfinger verkörpert wurde, in dessen Villa im Philosophenweg das MPIL zunächst untergebracht war. Das geräumige Haus und Bilfingers Sammlung „Alter Meister“ wirkten einschüchternd auf die 22-Jährige, die Direktionssekretärin Ellinor Greinert, die „mit einem ostpreußischen Akzent“ sprach, und die „Gebräuche“ am Institut wie aus einer anderen Welt:

„Immer wieder erzählte sie mir Begebenheiten aus der Berliner Zeit […]. Sie hat mich aber auch beeindruckt durch ihre Haltung. Sie ermahnte uns junge Mädchen, als wir bei einer Einladung des Direktors emsig helfen wollten: ‚Bitte, meine Damen, zu einer Zeit bitte nur eine Dame aufstehen. Sonst entsteht zu viel Unruhe.‘ Als Professor Bilfinger vor der Feier seines 75. Geburtstages fragte: ‚Was werden die Damen tragen?‘, gab sie zur Antwort: ‚Herr Professor, wir werden Sie durch unsere Kleidung zu ehren wissen.‘“[43]

Obgleich es Margarethe Noll an einer Verwaltungsausbildung mangelte, machte sie schnell Karriere im Institut. Bereits im ersten Jahr übernahm Noll die Buchhaltung und war, neben gelegentlicher Betreuung der Kinder des Institutsdirektors, für den 300.000 DM umfassenden Etat für den Neubau des Institutsgebäudes zuständig. Wenngleich nicht mit dem großbürgerlichen Milieu vertraut, hatte Noll als Protokollführerin der Kuratoriumssitzungen als Nicht-Akademikerin regelmäßigen persönlichen Umgang mit Professoren, Richtern des Bundesverfassungsgerichts, Nobelpreisträgern und Industriemanagern („‘Normale‘ Menschen kommen da nicht hin.“). Margarethe Noll schien sich in allen in sie gesetzten Erwartungen erfolgreich behauptet zu haben: 1959 wurde sie zur Verwaltungsleiterin ernannt, bis sie 1964 nach der Familiengründung aus dem Institut ausschied. In Nolls Fußstapfen trat ihre von ihr selbst 1959 für das Institut angeworbene Cousine Gerda Wallenwein. Auch sie war – in den Worten Karl Doehrings – „ein echtes Handschuhsheimer Kind“.[44] Nach dem Besuch der Höheren Handelsschule war sie zunächst in der Zeitschriftenabteilung der Bibliothek angestellt gewesen, ehe sie 1966 in die Verwaltung wechselte, deren Leitung sie bis 1997 übernahm und den bis auf 1 Millionen DM angestiegenen Etat betreute.[45] Wenngleich auch Gerda Wallenwein „frauentypische“ soziale Aufgaben mitübernahm (so geht auf sie die komplette Dokumentierung des Institutssoziallebens zurück, welches durch Gerda Wallenwein in umfangreichen Fotoalben und Aktenordnern über Jahrzehnte festgehalten wurde), zeugten Gehaltseingruppierung und Verantwortungsbereich von der offiziellen Anerkennung ihrer Arbeitsleistung durch das Institut.[46]

Alles in einem Abwasch. Gerda Wallenwein, Brigitte Moll und Ursula Wedder (v.l.n.r) in der Teeküche, 1986 [47]

Bis in die 1990er Jahre hinein änderte sich an der Rekrutierungspolitik des Institutspersonals wenig. Im wissenschaftlichen Bereich dominierten weiterhin männliche Forscher, das technische Personal in Bibliothek, Verwaltung und Direktorenvorzimmer wurde vorwiegend von Frauen gestellt. Nicht nur in der Verwaltung dominierten (und dominieren) weibliche Angestellte, in vordigitalen Zeiten wurden sämtliche Schreib- und Redaktionsaufgaben bei der Erstellung wissenschaftlicher Publikationen oder von Gutachten ausschließlich von Frauen übernommen. In den 1990er Jahren begann die „klassische Sekretärin“ aus dem Institut zu verschwinden, wurde durch Diktiergerät und Computer ersetzt. Berufe in Verwaltung und Bibliothek wurden zunehmend professionalisiert und Neueinstellungen an formale Ausbildungsanforderungen geknüpft. Viele Schreib- und Redaktionstätigkeiten verschwanden im Zuge der Digitalisierung und werden von den Forschenden selbst übernommen. Zugleich wurden innerinstitutionelle Karrierewege damit „festgefügter“ und Aufstiegsmöglichkeiten, wie sie sich für Margarete Noll oder Gerda Wallenwein eröffneten, sind längst nicht mehr möglich.

Fazit

Blickt man auf die Geschichte der Sekretärinnen beziehungsweise des weiblichen technischen Personals am KWI und MPI für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, so zeigt sich ein komplexes Bild aus zeitgeisttypischen Geschlechterrollen und beruflichen Hierarchien wie auch innerinstitutionellen Freiheiten. Am Berliner KWI existierten entsprechend der damaligen patriarchalen und noch keineswegs demokratisierten Gesellschaftsordnung und dem Harnack-Prinzip deutlich gegenderte Hierarchien. Diese wurden aber an einigen Stellen, insbesondere über die soziale Herkunft und die überdurchschnittliche Ausbildung des weiblichen Personals relativiert. Die überlieferten Akten und Ego-Dokumente von Institutsmitarbeiterinnen erwecken gar den Anschein, dass das Institut für das weibliche Personal im Rahmen des damals Möglichen Freiheiten bot, die über das seinerzeit Übliche hinausgingen.

Die soziale Zusammensetzung des (weiblichen) technischen Personals am Heidelberger MPIL unterschied sich weitestgehend vom groß- und bildungsbürgerlichen Milieu des Berliner KWI. Die Angestellten des MPIL rekrutierten sich vornehmlich aus Heidelberg selbst, hier zumeist aus dem „einfachen“ (Klein-) Bürgertum. Hohe Erwartungen an formelle Vorausbildungen wurden hierbei kaum gestellt, vielmehr musste sich das technische Personal durch eigene Kompetenz und „learning on the job“ praktisch behaupten, wodurch zugleich unübliche Karrierewege und berufliche Aufstiege innerhalb der Institutsverwaltung möglich wurden. Die von Birgit Kolboske beschriebene „Objektifizierung“ und Berufssackgasse für Sekretärinnen lassen die aufgefundenen Unterlagen für das Institut als zumindest für den Zeitraum bis in die 1990er Jahre als fraglich erscheinen.

***

Der Verfasser dankt Sarah Gebel, Alexandra Kemmerer, Johannes Mikuteit, Karin Oellers-Frahm, Joachim Schwietzke und Gerda Wallenwein für ihre hilfreichen Anmerkungen zum Text.

[1] Birgit Kolboske, Hierarchien. Das Unbehagen der Geschlechter mit dem Harnack-Prinzip. Frauen in der Max-Planck-Gesellschaft, Studien zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft Bd. 7, Göttingen: Vandenhoek & Rupprecht 2023.

[2] Kobolske (Fn. 1), 16.

[3] Kobolske (Fn. 2), 21.

[4] Die unlängst erschienene Studie von Juliane Scholz, Sozialgeschichte der Max-Planck-Gesellschaft. Personalentwicklung, Karrieren und Arbeitsbedingungen 1948–2005, Studien zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft Bd. 7, Göttingen: Vandenhoek & Rupprecht 2025, befasst sich leider ebenso nicht mit den sozialen Kontinuitäten aus der Zeit der KWG.

[5] Kolboske (Fn. 1), 16.

[6] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/20, AMPG.

[7] Kolboske (Fn. 1), 40; 41.

[8] Kolboske (Fn. 1), 40.

[9] Kolboske (Fn. 1), 42; 46.

[10] Kolboske (Fn. 1), 52.

[11] Ingo Hueck, Die deutsche Völkerrechtswissenschaft im Nationalsozialismus. Das Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, das Hamburger Institut für Auswärtige Politik und das Kieler Institut für Internationales Recht, in: Doris Kaufmann (Hrsg.), Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus. Bestandaufnahme und Perspektiven der Forschung, Bd. 2, Göttingen: Wallstein 2000, 490–528, 510.

[12] Armin von Bogdandy/Philipp Glahé, Alles ganz einfach? Zwei verlorene Weltkriege als roter Faden der Institutsgeschichte, MPIL100.de.

[13] Zur Gruppe der Wissenschaftlerinnen am KWI und zur Biographie von Angèle Auburtin sind derzeit separate Beiträge von Alexandra Kemmerer in Arbeit. Zur Rolle der Frau in der Völkerrechtswissenschaft allgemein, siehe: Janne Nijman, Marked Absences: Locating Gender and Race in International Legal History, in: EJIL 31 (2020), 1025–1050; Immi Tallgren (Hrsg.), Portraits of Women in International Law: New Names and Forgotten Faces?, Oxford: Oxford University Press, 2023.

[14] Ordner “Personalakten Berlin A–Ko“, „Personalakten Berlin Kr–Z“ sowie „Stammkarten Berlin“, MPIL. Hinzu kommen Personalakten und Stammkarten von (ausschließlich) weiblichen Reinigungskräften und Küchenpersonal, die in diesem Beitrag nicht untersucht werden.

[15] Lilli Draugelattes/Abele, Sidonie von Engel, Ursula Weinrich/Grunow, Luise Grubener, Maria Heldendrung, Bärbel Lenczyk/Steinbrück, Elisabeth Rapp, Dorothea von Rehekampff, Else Sandgänger, Ingrid Stehn und Charlotte Zowe.

[16] Elisabeth von Bernstorff, Ingeborg von Engel und Irene Haehn/Hähn.

[17] Annelore Schulz und Ursula von Pflugk. Von Cornelia Bruns ist keine Akte überliefert, obgleich auch sie als Bibliothekarin bzw. Übersetzerin am Institut tätig war.

[18] Einige Frauen sind sowohl als Sekretärin als auch als Stenotypistin geführt, z.T. wechseln die Berufsbezeichnungen, wie im Falle Ellinor von Puttkamers, die zuerst als Sekretärin angestellt war und dann in die Wissenschaft wechselte. Hinzu kommt die Berufsbezeichnung der Fremdsprachenkorrespondentin, die ebenfalls nicht einheitlich geführt wird.

[19] Vgl. Durchschnittsentgelt in Euro/DM/RM, Anlage zum SGB, Sechstes Buch, BGBl I 2002, 869–870; Das durchschnittliche Monatsgehalt variierte bei Angestellten 1938 zwischen knapp 170 und 585 RM, vgl.: O.V., Das deutsche Volkseinkommen 1938, in: Statistisches Reichsamt (Hrsg.), Wirtschaft und Statistik 19 (1939), 705–708, 707.

[20] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/21, AMPG.

[21] Kolboske (Fn. 1), 50.

[22] Kolboske (Fn. 1), 50.

[23] Die angegebenen Berufe der Großväter deuten auf etwas mehr soziale Mobilität hin und umfassen neben gehobenen Berufen wie Gutsbesitzer, Rechtsanwalt, gräflicher Hauslehrer, Polizeipräsident, Geheimer Regierungsrat und Arzt, Hotelbesitzer, Bankier, Lehrer und Organist auch Bäckermeister, Schiffbauer, Baumeister, Bauunternehmer, Maschinenmeister, Landwirt und Weichensteller.

[24] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/6, AMPG.

[25] Es ist anzunehmen, dass die Baltendeutschen, wie auch die drei „Institutsrussen“ Nikolai N. Makarov, Nikolai von Martens und Georg von Gretschaninow, infolge der Oktoberrevolution 1917 ins Deutsche Reich immigrierten.

[26] „Konversation in der Mittagspause“, Zeichnung: unbekannt, in: Cornelia Bruns/M. Petrich/Liese Rapp (Hrsg.), Spaß-Festschrift Institutsjubiläum 1934, unveröffentlichtes Typoskript. Vom Verfasser zu erkennen sind: Lise Rapp (links) und Charlotte Behring (2.v.l.). Auch die anderen beiden Frauen werden Institutsangehörige gewesen sein.

[27] Bruns/Petrich/Rapp (Fn. 26).

[28] Bruns/Petrich/Rapp (Fn. 26), 6.

[29] In: Bruns/Petrich/Rapp (Fn. 26), 5.

[30] Vgl.: „Der gute Ton in allen Lebenslagen“ und „Umgang mit Autoren“, in: Bruns/Petrich/Rapp (Fn. 26), 5.

[31] So berichtet Hermann Mosler in kleiner Runde anlässlich des 70-jährigen Institutsjubiläums 1995 von der „Strenge“ und „starken Anspannung“, die insbesondere vom stellvertretenden Institutsdirektor Ernst Martin Schmitz ausgegangen sei: „Was im Institut erwartet wurde, wurde mir beim Antrittsbesuch bei Ernst Martin Schmitz klar. Über dem Sofa in seinem Dienstzimmer hing der Holzschnitt eines Boxers, der im Begriff war, dem zu Boden gehenden Gegner den K.O.-Kinnhaken zu versetzen“: Hermann Mosler, 70 Jahre Kaiser-Wilhelm/Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 1925–1995, unveröffentlichtes Typoskript, 16–17.

[32] Zeichnung: unbekannt, in: Bruns/Petrich/Rapp (Fn. 26), 16.

[33] Die Ausnahme stellen einige Pressefotos von Viktor Bruns und eine Aufnahme eines Arbeitstreffens des Referenten Joachim-Dieter Bloch mit Angehörigen der Luftwaffe dar, wie im Beitrag von Stefan Oeter verwendet.

[34] Sämtliche Begebenheiten der Institutsgeschichte, die das Institut als soziales Gefüge nach innen dokumentieren, wurden für das Heidelberger MPIL von den 1950er Jahren bis in die 1990er Jahre von den damaligen Verwaltungsleiterinnen Margarethe Noll und Gerda Wallenwein angelegt. Dokumentiert wurden somit v.a. von Frauen organisierte soziale Events (Geburtstagsfeiern, Dienstjubiläen, Verabschiedungen in den Ruhestand, Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern). Auch die komplette fotografische Dokumentation des Instituts geht auf von Gerda Wallenwein angelegte Alben zurück.

[35] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/32, AMPG.

[36] Annelore Schulz, Tagebuchaufzeichnung 7. Januar 1944, Bestand MPIL.

[37] Quelle: Privatarchiv Rainer Noltenius.

[38] Als Bruns 1931 das Deutsche Reich vor dem StIGH im Streit um die deutsch-österreichische Zollunion vertreten sollte „streikte seine Gesundheit, so dass er sich in der Universität einfach krankmeldete und Fräulein Greinert die dem Plädoyer vorausgehende Denkschrift zuhause diktierte. Er saß dann meist mit ihr im Garten, gönnte sich eine Nachmittagsruhe mit halbstündigem bis stündigem Schlaf und machte abends bei Zeiten Schluss“: Rainer Noltenius (Hrsg.), Mit einem Mann möchte ich nicht tauschen. Ein Zeitgemälde in Tagebüchern und Briefen der Marie Bruns-Bode (1885–1952), Berlin: Gebr. Mann Verlag 2018, 122.

[39] Neben der Übermittlung privater Informationen, berichtet Greinert vom Leben auf Reisen, etwa während Bruns´ Vertretung der freien Stadt Danzig vor dem StIGH 1932: „Am Freitagabend hatte Ihr Herr Gemahl Stauffenberg, Frl. Klaaßen und mich ins Royal eingeladen. Wir waren alle sehr vergnügt, tranken Sekt und hatten viel Spaß an dem märchenhaften Essen. Ob es Leute gibt, die täglich solche Menüs aufzunehmen im Stande sind?“, Noltenius (Fn. 39), 126; ferner: Noltenius (Fn. 39), 123. Die teilweise extreme Arbeitsbelastung und Übernahme von „Care“-Arbeit betraf jedoch ebenso das männliche Institutspersonal. So berichtet Hermann Mosler 1995: „Der Institutsalltag […] dauerte bis zu 12 Stunden. Beinahe hätte ich meine eigene Hochzeit verpaßt, weil ich den Nachtzug nach Köln nicht erreicht hatte. […]. Die Ansprüche an die Mitarbeit waren hoch, die Anforderungen zur akribischen Beweisführung unerbittlich. Die menschliche Atmosphäre war klar und vertrauensvoll“: Mosler (Fn. 31), 16; Carlo Schmid musste als Referent und Assistent von Erich Kaufmann, des Prozessvertreters im Schiedsgerichtsprozess um die Liquidation der deutschen „Continental-Gesellschaft“ 1929, welcher plötzlich erkrankte, nächtelang kalte Umschläge machen, während Kaufmann bis zur Erschöpfung an seinem Plädoyer arbeitete: Petra Weber, Carlo Schmid (1896–1979): eine Biographie, München: Suhrkamp 1996, 66.

[40] Foto: MPIL.

[41] Auskunft Gerda Wallenweins im Gespräch mit dem Verfasser, 3. Oktober 2025.

[42] Foto: MPIL.

[43] Margarete Noll, Zwei Welten. Von der Gärtnerstochter zur Verwaltungsleiterin, MPIL100.de.

[44] Karl Doehring, Chronik des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, in: Archiv der MPG (Hrsg.), Dahlemer Archivgespräche 12 (2006), 273–277, 275; persönliches Gespräch Gerda Wallenweins mit dem Verfasser, 3. Oktober 2025.

[45] Auskunft Gerda Wallenweins im Gespräch mit dem Verfasser, 3. Oktober 2025.

[46] Das Amt der Verwaltungsleiterin sei seinerzeit die höchstdotierte Stelle des technischen Dienstes im Institut gewesen: Aussage Gerda Wallenweins im Gespräch mit dem Verfasser, 3. Oktober 2025.

[47] Foto: MPIL.

English

In 2023, Birgit Kolboske’s study Hierarchien. Das Unbehagen der Geschlechter mit dem Harnack-Prinzip (English title: Hierarchies. The Max Planck Society in Gender Trouble) was published as part of the research programme ‘History of the Max Planck Society’.[1] In it, Kolboske examines the “role of women” within the Max Planck Society (Max-Planck-Gesellschaft, MPG) for the period from 1948 to 1998. Specifically, she focuses on two groups: female researchers and female secretaries. While the latter represent the historically largest group of women within the institution, Kolboske considers the occupation of secretary to be “a prime example of gender hierarchy” and epitomizing “traditional relations of domination” within the MPG.[2] While recent history of science research has increasingly focused on female researchers, the “working situation of non-academic staff amid the German research landscape has as yet largely been terra incognita”, to quote Kolboske.[3]

In response to Kolboske’s study, this contribution aims to examine the situation of secretaries at the Kaiser Wilhelm Institute for Comparative Public Law and International Law (KWI) in Berlin and also take a look at the non-academic female staff at the MPIL in Heidelberg up to the 1990s. This is done on the basis of employee records of 21 female employees for the years 1939 to 1943 and personal testimonies. Since Kolboske’s study is limited to the Max Planck Society and rarely takes into account continuities from the Kaiser Wilhelm Society (Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, KWG), the documents preserved from the KWI for International Law can not only provide new insights into the social and educational history of female technical staff and into female self-perception at this institute, but also reveal micro-historical insights of exemplary significance for the history of science at the KWG/MPG as a whole.[4] In particular, it will be explored whether what Kolboske describes as a “archaic, gender-based top-down structure”[5] that characterised gender relations within the MPG equally applied to the women at the Institute for International Law.

“A Certain Pride of Place”. Female Staff at the KWI

“Saturday Outing” of the Institute’s female employees, September 1933: standing: Kätchen Rommert, Cornelia Bruns, Luise Grubener, Irmgard von Lepel, unknown, Gertrud Heldendrung; seated: Angèle Auburtin and Annelore Schulz (from left to right) [6]

In her study, Birgit Kolboske describes the profession of secretary as a “professional dead end” characterised by “monotony” and routine, a lack of recognition, a lack of opportunities for advancement and repetitive paperwork.[7] “They remain in the large firm what they were in the family: objects,” she quotes Theodor Adorno.[8] And indeed, the profession of secretary had expanded greatly in the course of the industrialisation and professionalisation of office and administrative work. Since technical and administrative office work such as typing and stenography were considered typical “women’s jobs”, the number of female employees in the commercial sector alone tripled between 1907 and 1925, leading to a veritable “secretarial boom”.[9] However, the profession of “secretary” was hardly regulated until 1941, and there was no standardised training. The necessary skills were mostly taught in private schools or evening classes.[10] Although Kolboske’s study unfortunately does not examine the professional situation of female technical staff at the KWG, the documents for the KWI for International Law suggest that the “professional dead end” outlined above did not apply to the Institute. Above all, the good education and social background of the female staff make the Institute appear to have been a privileged place to work with unusual freedom.

Ingo Hueck wrote that the composition of the (male) academic staff at the KWI for international law was “comparable to that at the Foreign Office: aristocratic origins, bourgeois tradition and a certain pride of place dominated.”[11] In line with the restrictive access to university education at the beginning of the 20th century and the high academic and foreign language requirements posed by the work of the Institute, researchers at the KWI belonged to the upper echelons of society.[12] Founding director Viktor Bruns, who came from a bourgeois Swabian family, deliberately favoured men who matched his own background in his hiring policy. On the other hand, the lack of competent personnel and the political pressure under which the KWI was operating in providing legal advisory for the Reich government in dealing the consequences of the Treaty of Versailles led to unconventional hiring decisions: Bruns turned to recruiting men with political views considered hardy socially acceptable within his own milieu (social democrats such as Hermann Heller and later Carlo Schmid) and hiring women as researchers, even if they, like Marguerite Wolff, Dorothea von Renvers, Ellinor von Puttkamer (and initially also Angèle Auburtin) had no formal legal training. Although a total of five women were employed as researchers in the first 20 years of the Institute, the vast majority of female staff worked in non-scientific, technical areas.[13] Nevertheless, many of the observations made about the male staff with regard to social background, level of education, and firm commitment to German national interest, which created a shared, elitist academic and social pride of place, also apply to them.

The collection of historical documents at today’s Max Planck Institute contain log cards for 21 female employees for the period from 1939 to 1943, as well as employee records of nine women who worked as secretaries at the Institute between 1936 and 1942.[14] Despite their incompleteness due to the war, the documents provide a deeper insight into the social and educational history of the women at the KWI. Some files contain detailed CVs and “Aryan certificates” documenting the ‘racial’ but also social origins of the families back to the grandparents’ generation. Between 1939 and 1943, two women are listed in the employee records as researchers: Angèle Auburtin as a research fellow and Ellinor von Puttkamer as a research assistant (doctoral candidate). The occupations listed for women in non-scientific fields are secretary (13)[15], stenographer (3)[16] and librarian (2).[17] However, the job titles listed in the log cards only reflect the women’s actual activities to a limited extent, as they are often not used in a precise manner or multiple and changing job titles are listed.[18] The monthly salary of secretaries ranged from 320 RM to 510 RM (executive secretary), while a research fellow earned between 500 RM and 800 RM, depending on their level of experience. Since the average monthly salary in 1940 was just under 180 RM, the secretaries’ pay can be considered above average.[19]

Irony or feudalism? Employees Lise Rapp, Annelore Schulz, and Gertrud Heldendrung perform a one-act play in the Biedermeier room of the Bruns family villa, on the occasion of Viktor and Marie Bruns’ 50th birthday in 1935.[20]

Regarding the age distribution of women at the Institute, it is striking that it is quite homogeneous: seven women were born between 1890 and 1899, twelve between 1903 and 1916, and the two youngest in 1918 and 1921. The generational structure of female employees reflects the increased educational and labour market opportunities for women. In the 1920s, access to general higher education and universities had expanded for women. The profession of secretary was usually taken up by women from the bourgeois and professional classes.[21] While (married) women from bourgeois families typically did not work for reasons of societal etiquette, the economic and demographic upheavals of the First World War increasingly forced unmarried and well-educated daughters of wealthy families to earn their own living.[22] The 21 women working at the KWI all came from the upper echelons of bourgeois society (15) or nobility (6). Their fathers’ professions were listed in the employee records as: architect, privy councillor, estate owner, judicial administrator, merchant, teacher, ministerial director, chief engineer, organist, and solicitor and notary.[23]

After work, at the portal of Berlin Palace: Jutta Selling, unknown, Annelore Schulz, Zowe-Behring, Gertrud Heldendrung (from left to right), photograph taken in 1931 [24]

However, women taking up employment was not solely motivated by financial hardship, but also created financial and social independence, which – especially in Berlin – often culminated in the ideal of the “new woman”. This may explain why 17 of the 21 women employed at the KWI were single, two were divorced (one of them a single mother and later the mother of a second, illegitimate child) and only two were married, one of whom left the Institute after getting married. The fact that the Institute, and Berlin more generally, as a place of work had an emancipatory effect and appeal can be gauged by the fact that almost half of the women came from the East German periphery (Posen, Silesia, Pomerania, East Prussia: 8) or were Baltic Germans (3), which often went hand in hand with multilingualism (Russian/Polish/German).[25] Foreign language skills were very prevalent generally, as fluency in French and English was a basic requirement for employment at the Institute. Two women were proficient in Spanish (one of them, Irene Hähn, had worked as an administrative secretary and bookkeeper for three years in Madrid, one year in Paris and one year in London), another secretary had been a Polish translator at Ullstein. Most of the women already had professional experience when they applied to the KWI. In terms of competence and social background, the female office staff at the KWI thus differed significantly from the majority of secretaries at the time.

Women’s Work at the KWI in Self-Testimonies

“Have you read what Schopenhauer said about women?” – “Oh, you know, when a man has to use so many words to prove his superiority, that’s the foremost sign of him not feeling entirely confident.” [26]

A humorous commemorative bulletin from 1934, which was mainly produced by the Institute’s female employees, makes their self-image tangible:[27] It contains poems, sketches and hand-drawn caricatures that depict life at the Institute and its protagonists from a decidedly female perspective. In these, it both reproduces gender-stereotypical roles and hierarchies of the time and, at the same time, questions them satirically. For example, it tells the story of an unnamed ‘Good Samaritan’ (presumably the executive secretary Ellinor Greinert), whose willingness to make sacrifices is described in a manner that is both appreciative and ironic. As the guardian of the Institute’s medicine cabinet, responsible for all medical interventions from migraines to knife cuts in the finger, she shows no consideration for herself when the service of the “high boss” (Viktor Bruns) demands it. When he notices, at the train station, shortly before embarking on an important trip abroad, that he has forgotten his passport, the “Good Samaritan” of the Institute

“notified by telephone, rushes to Zehlendorf [to Bruns’ private residence] to retrieve it. Yet, the key to the glass door of the desk cabinet behind which it is resting is missing! Without hesitation and disregarding the danger to her life, the brave woman smashes the glass with her hand, grabs the document and just so manages to pass it, with her bandaged hand, into the departing train!” [28]

Other forms of “typically female” social behaviour, such as the “tendency to drink coffee in packs” among female employees, become the subject of ironic self-reflection as well, as do the adversities of the “most feminine” of all office tasks, typing:

Cornelia Bruns, Der Tippfehlerteufel [“The Typo Devil”] [29]

The commemorative bulletin also caricatures the power relations between boss and secretary, as expressed in the cartoon Das Gewitter (“The Thunderstorm”). The sometimes limited social skills (irritability, impatience, know-it-all attitude) of certain male higher-ups (Asche Graf Mandelsloh, Herbert Kier) are mentioned in the typoscript in a relatively blunt manner.[30] Although male members of the Institute also suffered from hierarchies or certain character traits of their superiors, critical comments on this are rarely documented, as professional dependencies and loyalties may have been stronger in this context.[31]

Das Gewitter (“The Thunderstorm”)[32]

In addition to the contributions to the bulletin, memories of the women of the KWI have been preserved in photographs in the Archives of the Max Planck Society. The pictures mainly show self-confident young women, some dressed fashionably in straight cut “flapper” style dresses, some even wearing ties. They document exclusively the female working and living environment at the Institute and show secretaries and librarians at their workplaces in the Berlin Palace, preparing the Institute’s lunch table, on company outings, at celebrations and coffee parties. In striking contrast to this, there is a lack of photographic documentation of the male working environment, which is practically non-existent in pictures.[33] Due to their subject matter and the intimacy and familiarity with the subjects they convey, the pictures from the KWI era suggest that they were taken by a woman. In addition, the Institute’s histography reveals an internal division of labour along gender lines, which was later continued at the Heidelberg Institute: Women were (and are) responsible for social matters. The preparation and organisation of non-academic Institute celebrations (birthdays, anniversaries, et cetera) and their commemoration in photo albums, greeting cards, and round letters was (and is) “women’s work”.[34]

Secretaries as “Brokers” Between Professional and Home Life

“Typical” women’s work: janitor’s wife Anna Kretschmer (left) with assistants during meal preparation, photo taken around 1935[35]

Although there were hierarchical and position-related differences between men and women at the Institute, these were, in large part, levelled out by a shared social background and habitus. Among the female employees in particular, there was a kind of semi-private space that “transcended” the professional differences in rank between men and women. It is possible to reconstruct from the context of the Institute, for example, close and sometimes friendly relationships between Viktor Bruns’ wife and daughters and some of the KWI employees. While the Bruns daughters mainly socialised with young women of the same age from the Institute to visit the theatre or the opera,[36] the relationship between the “boss’s wives” (Marie Bruns and Hanni Blass, the wife of the library director) and some of the Institute’s female employees was of a semi-professional, semi-private nature. Employees, such as the executive secretary Ellinor Greinert or the librarian Annelore Schulz can be regarded as ‘brokers’ between the Institute and the domestic sphere of the directors’ wives, who wanted access to their husbands’ professional lives and could only get it through their employees. The “intermediate figure” per se in the Institute context is Cornelia Bruns, Viktor Bruns’ third cousin, who was a part of the family as “Aunt Cörnchen” and at the same time worked at the Institute as a librarian.

Ellinor Greinert, drawing by Marie Bruns, undated [37]

Marie Bruns and Ellinor Greinert in particular had a close relationship, based on the personal friendship between the two women, but also on their shared “care work” for Viktor Bruns, who suffered from heart disease. Ellinor Greinert even lived with the Bruns family for some time, when Viktor Bruns was only able to work from home due to his heart problems.[38] Greinert, the “Good Samaritan”, also accompanied Bruns on international work trips, where she was responsible for handling his official correspondence and transcribing his pleadings (in French) at night, while at the same time conducting a kind of “secret correspondence” with his wife, who, back in Berlin, was concerned about her husband’s health.[39]

“A True Child of Handschuhsheim”. Female Staff at the Heidelberg MPIL (1954–1997)

Brigitte Bopp/Moll, secretary in Prof. Bernhardt’s anteroom, Dorothee Bender, typist, Gerda Wallenwein and Hilde Vaupel, both from the administrative department (from left to right) [40]

The re-establishment of the Institute in Heidelberg in 1949 was accompanied by significant changes in the staff composition. The majority of the technical (female) staff of the old KWI did not transfer to the new Institute. Due to the turmoil of war and the uncertain (financial) situation of the Kaiser Wilhelm Society, the continuation of which remained unclear until 1948, most of the Institute’s employees had been forced to seek other employment or had been dismissed. In addition, since the destruction of its premises in Berlin Palace in 1945, the Institute had been spread out across various locations in Berlin and Heidelberg, the place of residence of Viktor Bruns’ successor as director, Carl Bilfinger. Until 1960, a branch of the Institute remained in Berlin, while a new main location had been built in Heidelberg in 1954. Some of the staff remained at the small Berlin office until it was closed down (including librarians Annelore Schulz and Cornelia Bruns and secretary Gertrud Heldendrung). Ellinor Greinert, as an executive secretary, transferred to Heidelberg, where she retired in 1955. With the termination of the Berlin office, employees Annelore Schulz, Irmgard von Lepel, and Cornelia Bruns also gradually moved to Heidelberg by 1960. New research staff was recruited in Heidelberg as well, so that in many respects a new beginning took place at the personnel level. A clear break can be seen with regard to the employment of female research staff: With the exception of Mila von Hippel, who later worked in the library, it was not until 1970 that, with Karin Oellers-Frahm, another female research fellow would join the Institute.

From then on, the technical staff in particular was made up of local Heidelberg residents (mainly from the Handschuhsheim district, in the neighbourhood of which the Institute is located), which made the Institute significantly “more working-class”. Unlike in Berlin, the recruitment of new staff took place in the context of rapid reconstruction and fierce competition for qualified administrative personnel. Positions were often filled through word of mouth, and close family ties among employees were not uncommon. Here, again, the Institute often took unconventional steps and filled non-academic positions with people who did not necessarily fulfil the respective formal requirements. Instead, Hermann Mosler’s recruitment policy was based on pragmatic considerations: he took whoever he could get, and those who proved capable were either trained on the job or trained themselves. The position of head of administration at the MPIL, for example, was held exclusively by women who had neither studied at university nor completed any professional training in the field of administration, from 1959 onwards until 1997 – a unique situation within the MPG.[41]

The director’s anteroom. Brigitte Bopp/Moll (left) and Ursula Wedder, 1986[42]

The new recruitment policy in Heidelberg is exemplified by the career path of the former head of the administration Margarethe Noll (1931–2023). The daughter of a Heidelberg gardener from a “very modest background” had trained as a foreign language secretary and interpreter and, on the advice of her uncle, applied for a secretarial position at the Institute in 1953. Noll’s life story, published on this blog, shows a sense of alienation from the old upper-class world of the Institute, as embodied until 1954 by Carl Bilfinger, in whose villa at the Heidelberg Philosophenweg the MPIL was initially housed. The spacious house and Bilfinger’s collection of “Old Masters” intimidated the 22-year-old, as did the executive secretary Ellinor Greinert, who spoke “with an East Prussian accent”, and the “customs” at the Institute, which seemed to her like something from another world:

“She would often tell me stories from Berlin times […] But she also impressed me with her attitude. She admonished us young girls when we were eager to help at a dinner at the director’s house: ‘Please, ladies, only one lady should get up at a time. There will be too much commotion otherwise.’ When, before the celebration of his 75th birthday, Professor Bilfinger asked: ‘What will the ladies be wearing?’, she replied: ‘Professor, we will know what to wear to honour you on the occasion.’”[43]

Although Margarethe Noll lacked administrative training, she quickly rose through the ranks at the Institute. Within her first year, Noll took over the bookkeeping and, in addition to occasionally looking after the Institute director’s children, was responsible for the 300,000 DM budget for the construction of the new Institute building. Despite never having studied at university and being unfamiliar with the upper-class milieu, as the minute-taker for the board of trustees’ meetings, Noll had regular personal contact with professors, judges of the Federal Constitutional Court, Nobel Prize winners and business executives (“’Normal’ people don’t get to be there.”). Margarethe Noll seems to have successfully lived up to all the expectations placed on her: in 1959, she was appointed head of the administration, a position she held until leaving the Institute in 1964 after starting a family. Noll’s cousin Gerda Wallenwein, whom she herself had recruited for the Institute in 1959, followed in her footsteps. She too was, in Karl Doehring’s words, ‘a true child of Handschuhsheim.’[44] After receiving business training at vocational school, she was initially employed in the library’s periodicals department before moving to the administrative department in 1966, where she took over as head of administration in 1997 and managed a budget that had grown to one million DM.[45] Although Gerda Wallenwein also took on social tasks “typical for women” (she documented the entire social life of the Institute in the form of extensive photo albums and file folders spanning decades), her salary and area of responsibility testified to the Institute’s official recognition of her work.[46]

Awash with work. Gerda Wallenwein, Brigitte Moll and Ursula Wedder (from left to right) in the tea kitchen, 1986[47]

Until the 1990s, little changed in the recruitment policy of the Institute. Male researchers continued to dominate the academic department, while the technical staff in the library, the administrative department and the director’s anteroom were predominantly women. Not only did female employees dominate (and continue to dominate) within the administration, in the pre-digital era, all typing and editing tasks involved in the production of scientific publications or expert reports were carried out exclusively by women. In the 1990s, the “classic secretary” began to disappear from the Institute, replaced by dictation machines and computers. Jobs in the administrative department and the library were professionalized, and new hires had to meet formal training requirements. A lot of writing and editing work disappeared with digitalisation and is now done by the researchers themselves. At the same time, career paths within the Institute became more “fixed”, and opportunities for advancement like those that opened up for Margarete Noll or Gerda Wallenwein are now no longer possible.

Conclusions

Looking back at the history of female secretaries and technical staff at the Kaiser Wilhelm and Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, a complex picture emerges, featuring gender roles typical of the zeitgeist and professional hierarchies as well as inner-institutional freedoms. Gendered hierarchies existed at the Berlin KWI, in line with the patriarchal and by no means democratised social order of the time and the Harnack principle. However, these were levelled in some areas, particularly due to the privileged social background and above-average education of female staff. The surviving documents and self-testimonies of female Institute employees even give the impression that the Institute offered female staff freedoms that went beyond what was customary at the time, within the limits of what was possible.

The social composition of the (female) technical staff at the MPIL in Heidelberg differed greatly from the bourgeois milieu of the KWI in Berlin. The employees of the MPIL were recruited primarily from Heidelberg itself, mostly from the “modest” (lower) middle classes. High expectations of formal prior training were hardly ever set; rather, technical staff had to prove themselves in practice through their own competence and “learning on the job”, which at the same time made unusual career paths and professional advancement within the Institute’s administration possible. In light of the documents discovered, Birgit Kolboske’s interpretation of secretaries being subject to “objectification” and falling into a professional dead end appears highly questionable, at least for the period up to the 1990s.

***

The author would like to thank Sarah Gebel, Alexandra Kemmerer, Johannes Mikuteit, Karin Oellers-Frahm, Joachim Schwietzke, and Gerda Wallenwein for their helpful comments on the text.

[1] Birgit Kolboske, Hierarchies. The Max Planck Society in Gender Trouble, Studien zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft/Studies on the History of the Max Planck Society Vol. 7, Göttingen: Vandenhoek & Rupprecht 2024.

[2] Kobolske (fn. 1), 16.

[3] Kobolske (fn. 1), 21.

[4] The recently published study Juliane Scholz, Sozialgeschichte der Max-Planck-Gesellschaft. Personalentwicklung, Karrieren und Arbeitsbedingungen 1948–2005, Studien zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft/Studies on the History of the Max Planck Society Vol. 6, Göttingen: Vandenhoek & Rupprecht 2025, unfortunately does not deal with the social continuities from KWG times either.

[5] Kobolske (fn. 1), 16.

[6] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/20, Archives of the Max Planck Society.

[7] Kobolske (fn. 1), 40; 41.

[8] Kobolske (fn. 1), 40.

[9] Kobolske (fn. 1), 42; 46.

[10] Kobolske (fn. 1), 52.

[11] Ingo Hueck, Die deutsche Völkerrechtswissenschaft im Nationalsozialismus. Das Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, das Hamburger Institut für Auswärtige Politik und das Kieler Institut für Internationales Recht, in: Doris Kaufmann (ed.), Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus. Bestandaufnahme und Perspektiven der Forschung, Vol. 2, Göttingen: Wallstein 2000, 490–528, 510.

[12] Armin von Bogdandy/Philipp Glahé, Two Defeats in Two World Wars as a Red Thread in the Institute’s History, MPIL100.de.

[13] Separate contributions on the group of female scientists at the KWI and on Angèle Auburtin’s biography by Alexandra Kemmerer will be published soon. On the role of women in public international law scholarship more broadly, see: Janne Nijman, Marked Absences: Locating Gender and Race in International Legal History, in: EJIL 31 (2020), 1025–1050; Immi Tallgren (ed.), Portraits of Women in International Law: New Names and Forgotten Faces?, Oxford: Oxford University Press, 2023.

[14] Folders “Personalakten [Employee Records] Berlin A–Ko“, „ Personalakten [Employee Records] Berlin Kr–Z“, and „Stammkarten [Log Cards] Berlin“, MPIL. There are also employee records and log cards of the (exclusively) female cleaning and kitchen staff, which are not part of the scope of this contribution.

[15] Lilli Draugelattes/Abele, Sidonie von Engel, Ursula Weinrich/Grunow, Luise Grubener, Maria Heldendrung, Bärbel Lenczyk/Steinbrück, Elisabeth Rapp, Dorothea von Rehekampff, Else Sandgänger, Ingrid Stehn, and Charlotte Zowe.

[16] Elisabeth von Bernstorff, Ingeborg von Engel, and Irene Haehn/Hähn.

[17] Annelore Schulz and Ursula von Pflugk. No file on Cornelia Bruns has been discovered, even though she worked at the Institute as a librarian and translator.

[18] Some women are listed both as secretaries and as stenographers, and in some cases their job titles change, as in the case of Ellinor von Puttkamer, who was first employed as a secretary and later transferred to the academic department. There is also the job title of foreign language correspondent, which is not used consistently either.

[19] Cp. Durchschnittsentgelt in Euro/DM/RM, Anlage zum SGB, Sechstes Buch, BGBl I 2002, 869–870; the average monthly salary of employed workers in 1938 varied between just below 170 and 585 RM, cp.: Das deutsche Volkseinkommen 1938, in: Statistisches Reichsamt (ed.), Wirtschaft und Statistik 19 (1939), 705–708, 707.

[20] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/21, Archives of the Max Planck Society.

[21] Kobolske (fn. 1), 50.

[22] Kobolske (fn. 1), 50.

[23] The occupations listed for the grandfathers indicate a slightly higher degree of social mobility as they include, in addition to very high-status positions such as estate owner, solicitor, count’s tutor, police chief, privy councillor and doctor, hotel owner, banker, teacher, and organist, occupations like master baker, shipbuilder, master builder, building contractor, master machinist, farmer and signalman.

[24] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/6, Archives of the Max Planck Society.

[25] Most likely, these Baltic Germans, like the three “Institute-Russians” Nikolai N. Makarov, Nikolai von Martens, and Georg von Gretschaninow, had immigrated to the German Reich following the 1917 October Revolution.

[26] „Konversation in der Mittagspause“ [“Conversation during Lunch Break”], Sketch: unknown artist, in: Cornelia Bruns/M. Petrich/Liese Rapp (eds.), Spaß-Festschrift Institutsjubiläum 1934 [humorous commemorative bulletin of the Institute’s anniversary 1934], unpublished typoscript. Identifiable by the author are: Lise Rapp (left) and Charlotte Behring (2nd from left). Presumably the other women were members of the Institute as well.

[27] Bruns/Petrich/Rapp (fn. 26).

[28] Bruns/Petrich/Rapp (fn. 26), 6.

[29] Bruns/Petrich/Rapp (fn. 26), 5.

[30] Cp.: „Der gute Ton in allen Lebenslagen“ and „Umgang mit Autoren“, in: Bruns/Petrich/Rapp (fn. 26), 5.

[31] In a similar vain, during an intimate celebration of the Institute’s 70th anniversary in 1995, Hermann Mosler spoke about the “seriousness” and “intense tension” that emanated in particular from the deputy director of the Institute, Ernst Martin Schmitz: “What was expected at the Institute became clear to me during my inaugural visit to Ernst Martin Schmitz. Above the sofa in his office hung a woodcut of a boxer about to deliver a knockout punch to his opponent falling to the ground.”: Hermann Mosler, 70 Jahre Kaiser-Wilhelm/Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 1925–1995, unpublished typoscript, 16–17.

[32] Sketch: unknown artist, in: Bruns/Petrich/Rapp (fn. 26), 16.

[33] A few press photos of Viktor Bruns and a photograph of a meeting between research fellow Joachim-Dieter Bloch and members of the Luftwaffe, as used in Stefan Oeter’s contribution, constitute rare exceptions.

[34] All events in the Institute’s history that document its internal social structure were recorded for the Heidelberg MPIL from the 1950s to the 1990s by the then administrative directors Margarethe Noll and Gerda Wallenwein. The documentation thus mainly covers social events organised by women (birthday parties, service anniversaries, retirement parties, company outings, Christmas parties). The entire photographic documentation of the Institute also goes back to albums created by Gerda Wallenwein.

[35] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/32, Archives of the Max Planck Society.

[36] Annelore Schulz, Diary Entry of 7 January 1944, MPIL Archive.

[37] Source: Private Archive of Rainer Noltenius.

[38] When Bruns was supposed to represent the German Reich before the PCIJ in the dispute over the Austro-German Customs Union in 1931, “his health failed, so he simply reported sick to the university and dictated the memorandum preceding the pleading to Miss Greinert at home. He usually sat down with her in the garden, allowed himself an afternoon rest with half an hour to an hour of sleep, and finished up at a reasonable hour at night”: Rainer Noltenius (ed.), Mit einem Mann möchte ich nicht tauschen. Ein Zeitgemälde in Tagebüchern und Briefen der Marie Bruns-Bode (1885–1952), Berlin: Gebr. Mann Verlag 2018, 122.

[39] In addition to conveying private information, Greinert reports on life while travelling, for example during Bruns’ representation of the Free City of Danzig before the PCIJ in 1932: “On Friday evening, your husband took Stauffenberg, Miss Klaaßen, and me to the Royal. We were all very cheerful, drank sparkling wine, and took great joy in the marvellous meal. One wonders: Are there people able to stomach such menus every day?”: Noltenius (fn. 38), 126; also: Noltenius (fn. 38), 123. However, the sometimes-extreme workload and assumption of “care” work also affected the male staff of the Institute, as reported, for example, by Hermann Mosler in 1995: “A typical day at the Institute […] lasted up to 12 hours. I almost missed my own wedding because I didn’t make the night train to Cologne. […]. The demands on contributions were high, the requirements for meticulous reasoning were relentless. The interpersonal atmosphere was open and trusting”: Mosler (fn. 31), 16; Carlo Schmid, then an advisor and assistant to Erich Kaufmann, the German representative in the arbitration proceedings concerning the liquidation of the German Continental-Gesellschaft of 1929, who had suddenly fallen ill, spent several nights preparing cold compresses for Kaufmann who worked on his pleading to the point of exhaustion.

[40] Photo: MPIL.

[41] Information provided by Gerda Wallenwein in a personal conversation with the author, 3 October 2025.

[42] Photo: MPIL.

[43] Margarete Noll, Between Two Worlds. From a Gardener’s Daughter to Head of Administration, MPIL100.de.

[44] Karl Doehring, Chronik des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, in: Archives of the Max Planck Society (ed.), Dahlemer Archivgespräche 12 (2006), 273–277, 275; information provided by Gerda Wallenwein in a personal conversation with the author, 3 October 2025.

[45] Information provided by Gerda Wallenwein in a personal conversation with the author, 3 October 2025.

[46] The position of head of administration used to be the highest-paying position within the Institute’s technical department: information provided by Gerda Wallenwein in a personal conversation with the author, 3 October 2025.

[47] Photo: MPIL.

Philipp Glahé ist akademischer Rat auf Zeit am Lehrstuhl für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte am Historischen Seminar an der LMU München. Von 2022 bis 2025 war er wissenschaftlicher Referent am MPIL. Er ist Mitherausgeber von mpil100.de.

The "New Woman" at the KWI? Ilse von Engel, Annelore Schulz, Jutta Selling, Charlotte Zowe-Behring, and Liese Rapp (from left to right), 1931 (VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/9, Archives of the Max Planck Society)

The "New Woman" at the KWI? Ilse von Engel, Annelore Schulz, Jutta Selling, Charlotte Zowe-Behring, and Liese Rapp (from left to right), 1931 (VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/9, Archives of the Max Planck Society)