Deutsch

Die Niederlagen des Ersten und Zweiten Weltkrieges sind konstitutiv für das historische (Selbst-) Verständnis des Instituts. War das Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) 1924 als „Verliererinstitution“ mit dem Ziel die Versailler Zwischenkriegsordnung mit wissenschaftlicher und rechtspraktischer Expertise zu revidieren gegründet worden, war für das 1949 in Heidelberg neu- beziehungsweise wiedergegründete Institut abermals die Auseinandersetzung mit den rechtlichen und politischen Folgen des Zweiten Weltkriegs, des beginnenden Kalten Krieges sowie die damit verbundene Entscheidung zur Begleitung der deutschen Westintegration von zentraler Bedeutung.[1] Über die zwischen 1933 und 1944 erschienenen Institutspublikationen und die unlängst aufgefundenen kriegsrechtlichen Gutachten Hermann Moslers kann inzwischen nachvollzogen werden, wie sich das Berliner KWI als Forschungs- und Beratungseinrichtung des Oberkommandos der Wehrmacht und der Marine in die juristische Vorbereitung und Begleitung des Zweiten Weltkriegs eingebracht hat.[2] Indes ist wenig bekannt, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts den Krieg und das Kriegsende konkret erlebt haben und welchen Einfluss dieses individuelle und kollektive Erleben auf die Forschungsinstitution hatte.[3] Dieser Beitrag möchte anhand der Tagebuchaufzeichnungen und persönlicher Notizen zweier Institutsangehöriger, des Bibliotheksdirektors Curt Blass und der Bibliothekarin Annelore Schulz, Einblicke in die Kriegszeit ermöglichen.

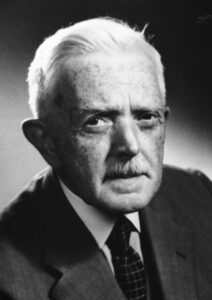

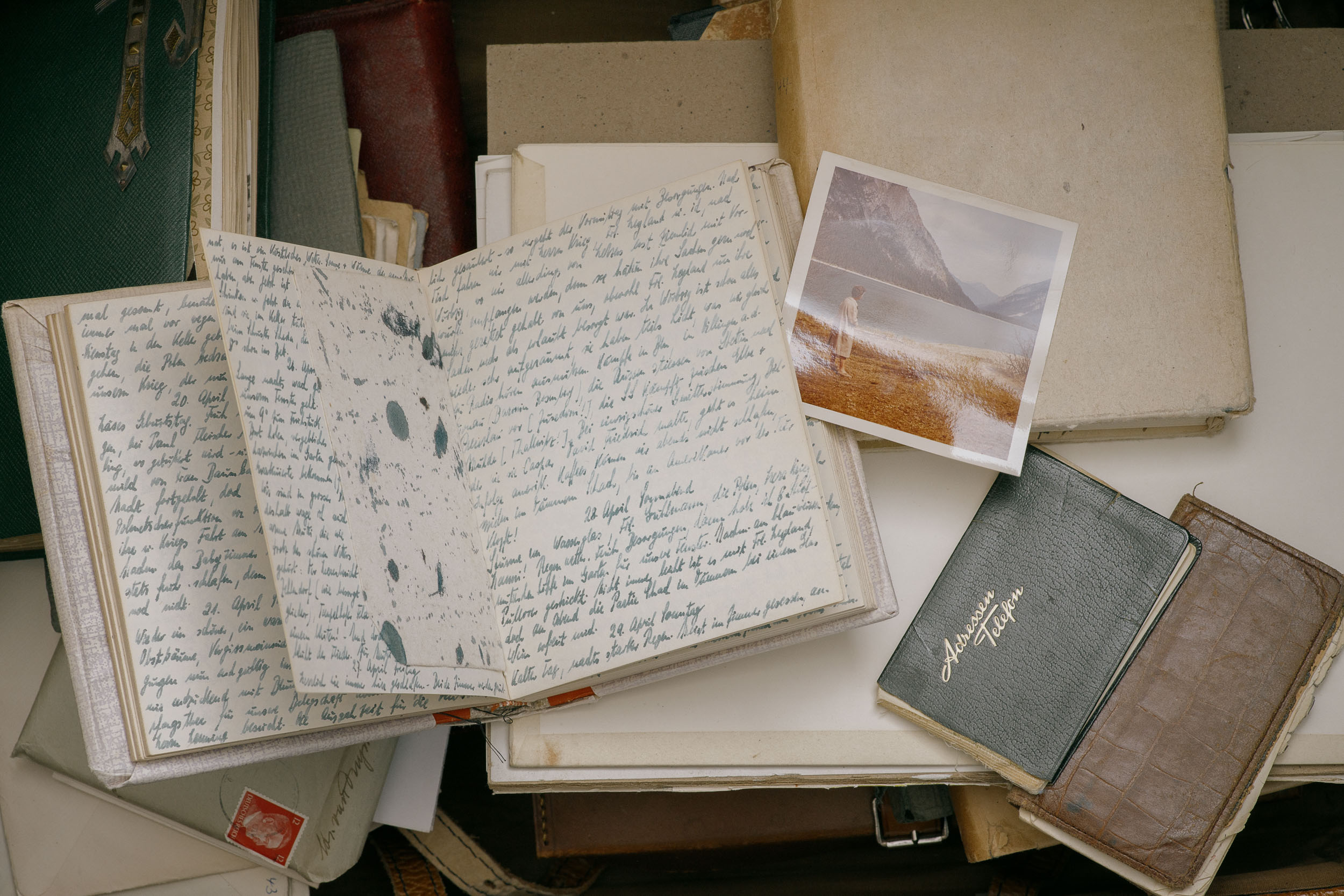

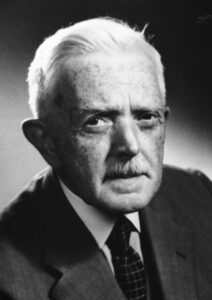

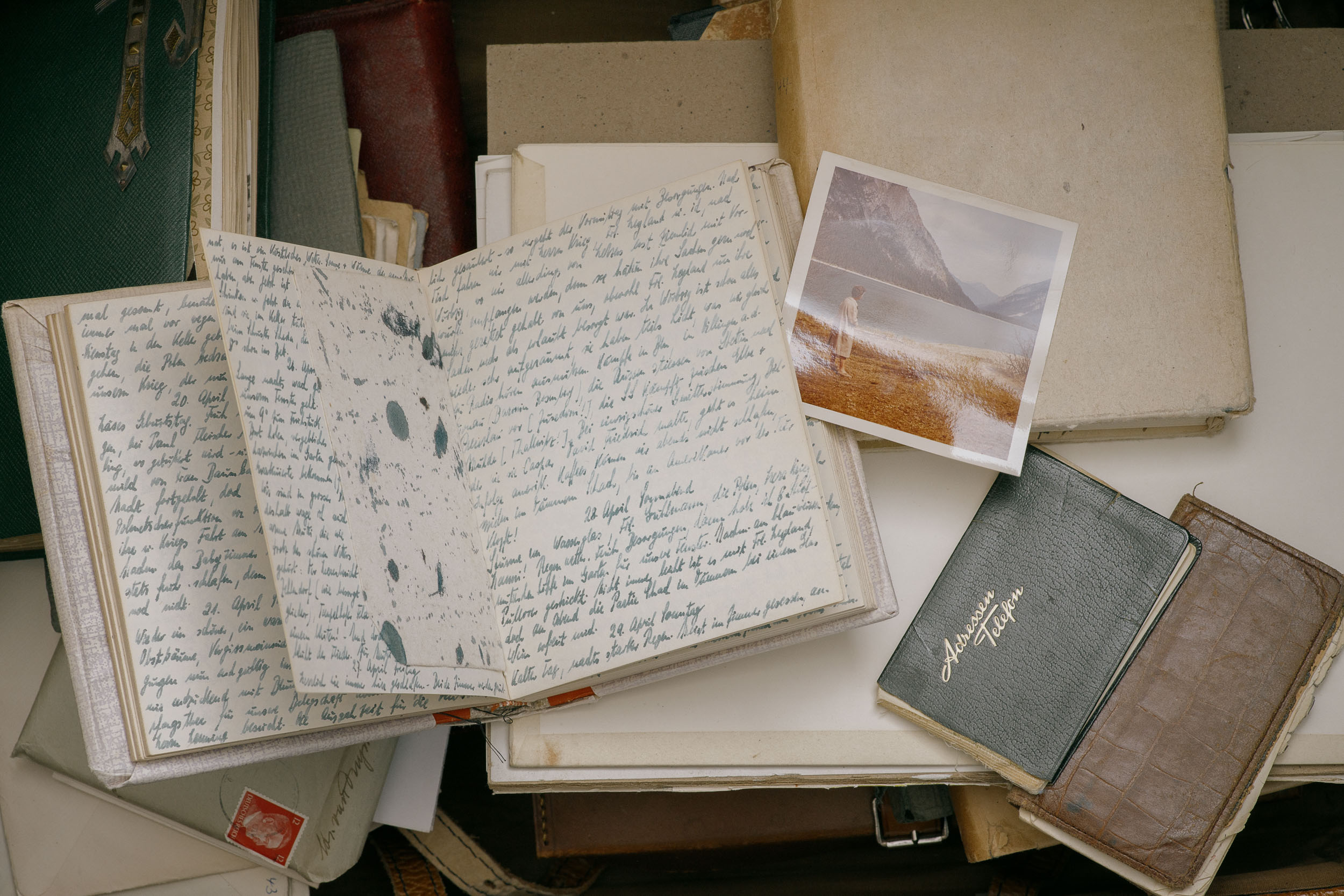

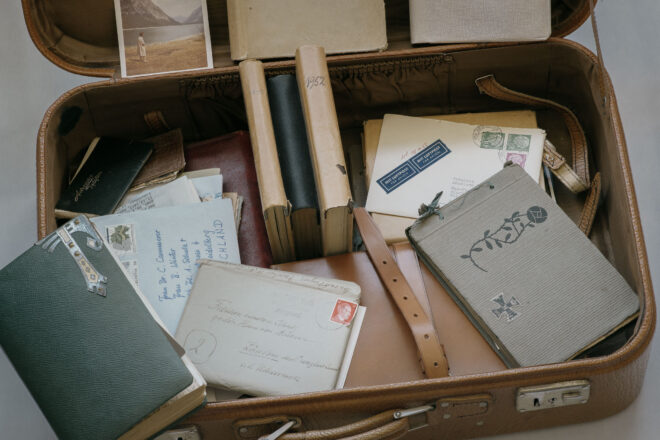

Curt Blass (1881–1972) und Annelore Schulz (1906–1999) zählten zu den ersten Angehörigen des Instituts, dem sie 1926 bzw. 1929 beigetreten waren; beide waren maßgeblich am Aufbau der bedeutenden Institutsbibliothek beteiligt.[4] Mit Institutsdirektor Viktor Bruns verband Curt Blass als Studien- und Duzfreund eine enge Beziehung. Blass war als Nachfolger des 1942 verstorbenen Ernst Martin Schmitz zudem stellvertretender Institutsdirektor und führte phasenweise nach Viktor Bruns’ Tod 1943 die Institutsgeschäfte. Auch nach Antritt des in Heidelberg lebenden Carl Bilfinger als neuem Direktor 1944 blieb Blass in Berlin die eigentliche Leitungsperson. Annelore Schulz wirkte als tragende Säule der Bibliothek im Hintergrund, wobei ihre Rolle bei der Rettung des Buchbestandes 1946 für den Wiederaufbau des Instituts nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.[5] Dankenswerterweise wurden dem Institut von Familienangehörigen die kriegsbezogenen persönlichen Aufzeichnungen der zwei KWI-Angehörigen übergeben.[6] In Umfang und Geschlossenheit sticht hierbei der Nachlass von Annelore Schulz hervor. Von ihr hat sich ein ganzer Koffer voller persönlicher Dokumente erhalten, der eine Reihe akribisch geführter Tagebücher enthält. Aufgrund des Umfangs und der Detailfülle stehen Annelore Schulz’ Aufzeichnungen im Zentrum dieses Beitrags. Sie werden ergänzt durch persönliche Notizen von Curt Blass, die nur in Fragmenten vorliegen.[7]

Sagbarkeiten. Tagebuchschreiben im „Dritten Reich“

Die Tagebücher von Annelore Schulz[8]

Die Aufzeichnungen von Curt Blass und Annelore Schulz unterscheiden sich in Format und Grad an Privatheit. Während die Aufzeichnungen von Annelore Schulz rein privat gehalten sind und sich erkennbar an kein Lesepublikum richten, lassen die Tagebücher von Curt Blass, der auch als Dichter und Schriftsteller tätig war, aufgrund ihres Stils und der Art ihrer Schilderungen darauf schließen, dass sie nicht nur als Ort der stillen Selbstreflexion gedacht waren, sondern sich in eine familiäre Überlieferungstradition einschrieben. Diese Form des Schreibens lehnt sich an einen in gehobenen Kreisen üblichen Stil an. Auch die auf diesem Blog edierten Tagebuchaufzeichnungen zur Institutsgründung von Viktor Bruns Ehefrau Marie waren keinesfalls privater Natur, sondern wurden in großen, dem DIN-A3-Format ähnelnden Büchern in Schönschrift notiert und in der Familie herumgezeigt und vorgelesen. Auch von der Institutsbibliothekarin und Cousine Viktor Bruns’ Cornelia Bruns sind „Tagebuchbriefe“ zum Kriegsende 1945 erhalten, die an ihre „Lieben“ adressiert sind und „in der Hoffnung, dass eines Tages wieder eine Verbindung möglich sein wird“ das Erleben jener Tage für die Familie dokumentieren.[9]

Annelore Schulz in der Bibliothek, Aufnahme um 1935 [10]

Jenseits des Stils und der Frage nach dem Publikum unterscheiden sich die Aufzeichnungen hinsichtlich des inhaltlichen Fokus und der Art der Auseinandersetzung mit politischen Ereignissen. Während Curt Blass in seinen Tagebüchern ausführlich und kritisch die NS-Politik und den Zweiten Weltkrieg reflektiert, kommen die Aufzeichnungen von Annelore Schulz gänzlich ohne Kommentare zum politischen Zeitgeschehen aus. Der Nationalsozialismus wird von Schulz praktisch nie erwähnt, eine eigene Meinung äußert sie nicht. Die Ereignisse des 20. Juli 1944, wie die Verhaftung und Hinrichtung des Institutskollegen Berthold von Stauffenberg, werden zwar mit großer persönlicher Bestürzung aufgenommen, nicht jedoch politisch kommentiert.[11] Die Gründe für solches Fehlen jeglicher politischer Positionierung sind nicht klar. Vielleicht lag es am mangelnden politischen Interesse, vielleicht fürchtete Annelore Schulz aber auch, dass ihre privaten Notizen in falsche Hände geraten könnten und unterließ es deshalb, sich zu tagespolitischen Entwicklungen zu äußern. Curt Blass schien diese Befürchtung indes nicht zu haben.

„Der Krieg ist merkwürdig fern“. Curt Blass und der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs

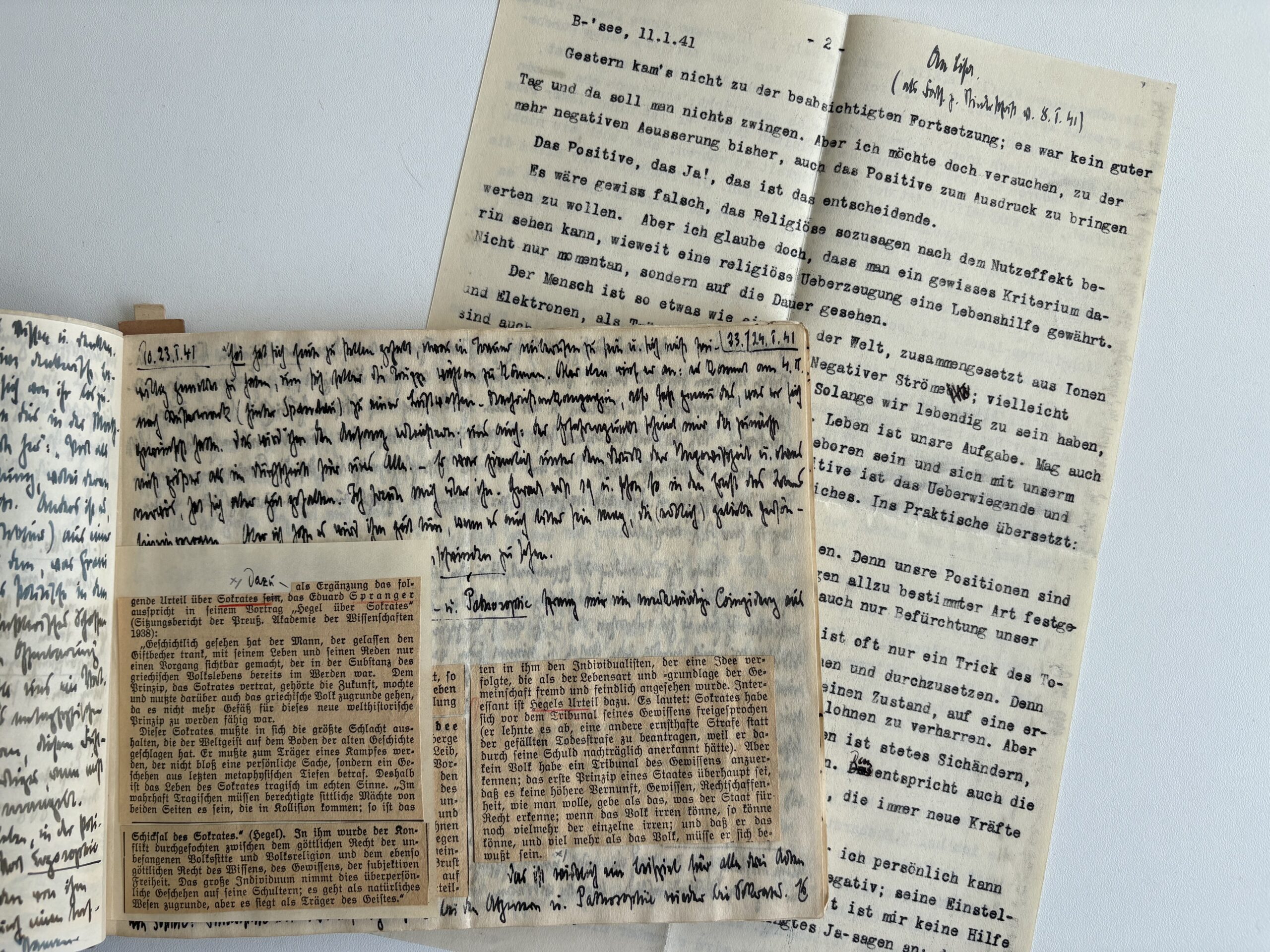

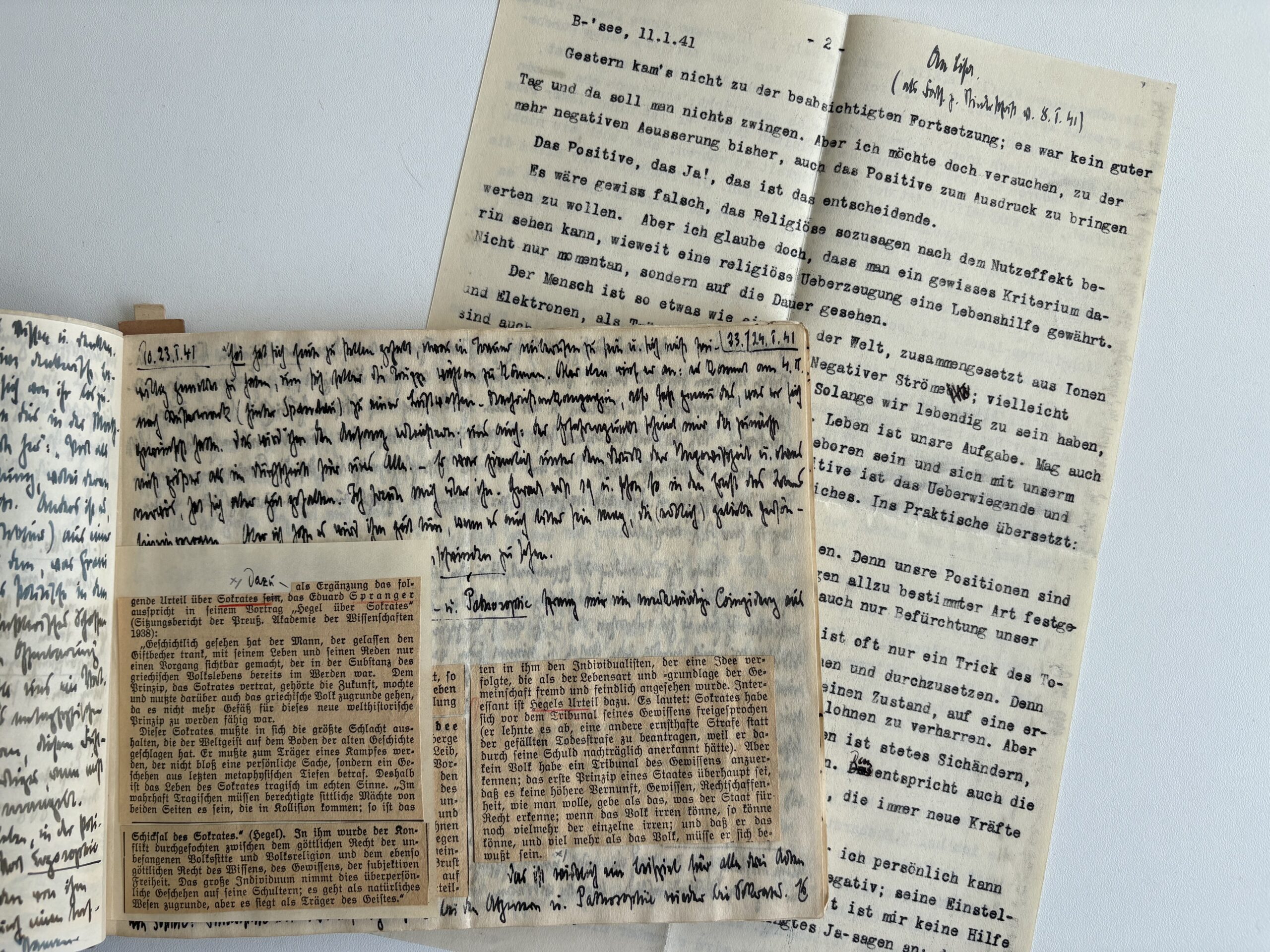

Das Tagebuch und persönliche Notizen von Curt Blass 1941[12]

„Schrecklich zu denken, was jetzt jeden Augenblick geschieht, während wir in allem Behagen – bis jetzt – in der Zuschauerloge sitzen dürfen. Man muss sich immer wieder zwingen, alle Gefühle und Gedanken über Moral und Recht zurückzuschieben: Naturereignis. Ausbruch verhängnisvoll seit Jahrhunderten gespannter Kräfte. Auch im Kriege wirkt Gott!“ [13]

– Curt Blass, 15. Mai 1940

In den von Curt Blass überlieferten und durch seinen Sohn Ulrich transkribierten und kompilierten Tagebuchnotizen zeigt sich ein wacher politischer Beobachter, dessen Haltung zu den tagespolitischen Ereignissen zwischen Ablehnung Hitlers und des Nationalsozialismus sowie nationalistisch-imperialistischen Tönen und offener Bewunderung für die militärischen Erfolge der Wehrmacht schwankt.[14] Blass’ Aufzeichnungen beginnen 1938 mit der Sudetenkrise. Das Vorgehen Hitlers, der das von der deutschsprachigen Minderheit in Tschechien bewohnte Sudetenland für sich reklamierte, erschien Blass als politisch unverantwortliches „vabanque-Spiel“.[15] Im Institut wurden die Ereignisse mit größter Spannung über französische und schweizerische Radiosender mitverfolgt, da man den deutschen nicht traute:

„Unsere Rundfunk- und Zeitungspropaganda ist von einer hanebüchenen Primitivität oder vielmehr Skrupellosigkeit, rechnet mit Dummheit der Hörer und will sie verdummen. Die Wirkung ist völliger Vertrauensschwund und Flucht in die ausländische Berichterstattung und Propaganda.“ [16]

Als es Hitler mit der Unterzeichnung des Münchener Abkommens am 29./30. September 1938 gelang, in Verhandlung mit Großbritannien, Frankreich und Italien über die Köpfe der Tschechen hinweg die Abtretung des Sudetenlandes an Deutschland im Gegenzug für ein Friedensversprechen durchzusetzen, war Blass mehr als erleichtert:

„A. H. hat der Welt eine ungeheuerliche Nervenprobe zugemutet, aber (vor allem): Er hat sie selbst bestanden. Sein ‚fanatischer‘ Wille hat mit einer Gewaltkur erreicht, was er für richtig hielt und was nun im Grunde Freund und Feind für richtig, vernünftig und innerlich gerecht erkennt. […] Wäre es nicht doch gelungen, wäre er der ärgste Verbrecher gewesen; nun [da] es gelang, ist er wieder mehr denn je der Zauberer. – Es geschehen noch Wunder.“ [17]

Kritisch äußerte sich Blass jedoch, infolge des Novemberpogroms vom 9./10. November 1938, zu den nationalsozialistischen Judenverfolgungen:

„Tödliche Scham über die neuen antisemitischen Ausschreitungen und Massnahmen […]. Aus diesem Volk ist ein Popanz gemacht worden, dessen man sich schämt. […] Das alles ist zynisch-satanischer Mord an Hunderttausenden, die nicht einmal fliehen können. Und das Erschütterndste ist: Dem wird ein Mantel von Moral und Recht umgehangen, der für die Einen nichts wie blanker Hohn ist; für die Andern aber, die ihn als echtes Kleid der Würde verehren oder doch zu verehren suchen, muss der letzte Rest von sittlichem und rechtlichem Gefühl zu Grunde gehen. Was wird aus unserem Volk?!“ [18]

Auch die Reaktionen und Atmosphäre am Institut im Nachgang des Pogroms und der von Göring am 12. November 1938 erlassenen „Judenbuße“, der zufolge die jüdischen Geschädigten selbst für die Schäden aufkommen mussten, hielt Blass fest:

„Es ist von einem traurigen Interesse, die Reaktion zum Judenthema zu beobachten. Alle Aelteren [sic], die noch eine lebendige Erinnerung daran haben, dass ‚Recht‘ und ‚Gerechtigkeit‘ in deutscher Sprache einen echten Klang hatten […], sind gleich betroffen und empört und voller Scham: Freilich nur heimlich, im vertrauten Kreise. Die Jüngeren, da geht die Stellungnahme: von unbeschwerter Schadenfreude als handle es sich um einen Bierulk, über Erwägungen des materiellen Schadens zu Aeusserungen [sic] der Gleichgeschaltetheit. – Der gute [Hans-Joachim von] Merkatz[19], der so bestrebt eingeschwenkt ist, fing in unser peinliches Schweigen bei Tisch mit seiner salbadernden Tiefsinnigkeit an: ‚Wenn man schon mit der Milliardenbusse einverstanden sein kann…‘ Ich sagte nur: ‚So?‘, worauf er betroffen schwieg“. [20]

Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 wurde von Blass mit gespaltenen Gefühlen aufgenommen: „Der Krieg ist da. […] [I]ch sehe nichts als Unglück für unser Volk voraus, im Sieg und in der Niederlage. Trotzdem: Mut! ‚Gott will es!‘.“[21] Der Weltkriegsoffizier zog einen direkten Vergleich zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges: „Wer den Kriegsausbruch 1914 miterlebt hat, kann den himmelweiten Stimmungs-Unterschied ermessen. Der nat[ional]-soz[ialistische] Akt unseres nationalen Unglücks dürfte sich seinem Ende nähern.“[22] In die Ablehnung jenes, im Gegensatz zu 1914/18, „ungerechten“ Krieges mischte sich bei Blass jedoch auch skeptische Anerkennung: „Die Leistung des Heeres in Polen ist furchtbar und staunenswert.“[23]

„Gott will es.“, Curt Blass, undatiert [24]

Als vergleichsweise unwirklich stellte sich Blass das Weihnachtsfest in seiner Schlachtenseer Villa 1939 dar („Der Krieg ist merkwürdig fern.“). Man aß „fetten Stollen“, trank heiße Schokolade. „Dann setzte [Ehefrau] Hanni sich an den Flügel und ich mich in Vaters alten Lehnstuhl“, auch Tochter Cordula spielte „recht hübsch“ auf dem Klavier, Sohn Utz „erfreute mich mit dem 1. Satz eines recht schwierigen Violinkonzerts von Mozart, das er mit hochroten Backen sehr gut absolvierte“. Nur der Baum war in diesem Jahr etwas kleiner, auch das Abendessen fiel „freilich viel bescheidener […] als sonst“ aus. „Und mit dem tiefen dankbaren Wohlgefühl, das man erst jetzt im Kriege erlebt, streckt man sich unter die Decke zum Schlaf, auf dessen Ungestörtheit man rechnen darf.“[25] Doch die Weihnachtsfreude hielt nicht lang. In den folgenden Tagen fühlte sich Blass „ziemlich verloren“, traf sich regelmäßig mit seinem Freund und Chef Viktor Bruns. Am 30. Dezember 1939 feierte Blass mit Bruns’ Familie dessen 55. Geburtstag, der jedoch vom Krieg und den Verbrechen der Kriegsführung überschattet wurde:

„Etwas verlegene Stimmung. Bruns war nicht wohl, kam von Polen nicht los, von wo scheussliche Nachrichten durchsickern. Diese kalte, schweigende Entschlossenheit, mit der man ein Volk von 22 Millionen auszurotten sucht, ist entsetzlich. Hier wird Drachensaat für Jahrhundert gesät. Es verschlägt einem nicht nur die Stimme für das eigene Volk, auch das frohe Atmen.“[26]

Den düsteren Aufzeichnungen folgten jedoch auch euphorische. Blass ließ sich immer wieder mitreißen von dem schnellen Vordringen der Wehrmacht („Für uns alte Stellungskrieger ist dieser Krieg ein Wunder.“[27]). Zugleich mischten sich auch hier Besorgnis und Skrupel unter die Begeisterung. Blass wunderte sich über die Dynamik „des Siegesrausches, der uns alle erfasst hat“, dessen Genuss ihm jedoch vergällt sei durch die „widerwärtig unwürdige, moralisierende Keif- und Prahlpropaganda in Presse und Radio“, die bei ihm wiederum „empörte Ablehnung“ auslöste.[28]

Blass’ wechselvolle Haltung zum Krieg und zum „Dritten Reich“ kann in vielen Punkten als repräsentativ für den Großteil des Instituts gelten.[29] Hitler, dem Nationalsozialismus und der Judenverfolgung stand der groß- und bildungsbürgerliche Blass aufgrund ihrer „Primitivität“ und Brutalität ablehnend gegenüber. Er traute Hitler außenpolitisch nicht viel zu und fürchtete, dieser würde Deutschland leichtfertig in einen Krieg hineinziehen, dessen Ausgang ungewiss sei. Zugleich werden „klassisch“ patriotische, aber auch imperialistische, Reflexe des Weltkriegsveteranen sichtbar, der, wie das KWI allgemein, große Hoffnungen in eine militärische Wiederherstellung des deutschen Großmachtstatus legte. Auch bei Blass zeigt sich jene eigentümliche „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“, wie sie bei genauerer historischer Betrachtung offenbar wird, er ist sich ihrer aktiv bewusst: Die Unberührtheit seiner Berliner Lebenswelt vom Krieg und die gleichzeitige Unwirklichkeit der Situation wird an Heiligabend 1939 besonders deutlich. Der Krieg ist physisch fern, doch legt er sich über alle Dinge.

Das Institut als Schicksalsgemeinschaft 1944/45. Annelore Schulz und das Kriegsende

Die Tagebücher von Annelore Schulz [30]

Die von Annelore Schulz überlieferten Tagebücher beginnen im Jahr 1944. Ihre Aufzeichnungen portraitieren ein Institut im Ausnahmezustand. Der Krieg zeitigte bereits deutliche Auswirkungen auf das Leben in Berlin und auf das KWI, das seit 1939 dem Oberkommando der Wehrmacht und der Marine unterstellt war und diese in kriegsvölkerrechtlichen Fragen beriet. Aufgrund der intensiver werdenden alliierten Luftangriffe auf die Hauptstadt war beschlossen worden, den Großteil der kostbaren Institutsbibliothek auszulagern und den Institutsbetrieb somit auf verschiedene Standorte zu verteilen. Während die für ihre Arbeit vom Kriegsdienst freigestellten Referenten mit einigen Sekretärinnen und dem (kriegs-)völkerrechtlichen Kernbestand der Bibliothek im Berliner Schloss verblieben, wurden ab Januar 1944 mehr als 115.000 Bücher, Parlamentaria, Zeitschriften und Unterlagen mit einem Teil des Institutspersonals auf zwei Gutshöfen und einem Gasthof in Züsedom und Kleisthöhe in der Uckermark untergebracht.[31] Annelore Schulz war als Bibliothekarin maßgeblich an der Auslagerung der Bibliothek und der Kataloge beteiligt. Zwischen Januar und Juli 1944 pendelte Schulz zwischen Berlin und Kleisthöhe sowie Züsedom, ehe sie ab August 1944 bis März 1945 aufgrund der Kriegssituation dauerhaft in Züsedom verblieb.

Annelore Schulz am Fenster im Berliner Schloss, Aufnahme 1931[32]

In Schulz’ Tagebuchaufzeichnungen dominiert die Darstellung einer dem Alltäglichen verhafteten weiblichen Berufs- und Lebenswelt im Krieg. Politische Ereignisse oder die Arbeit des Instituts selbst spielen bei ihr kaum eine Rolle. Stattdessen dokumentiert sie den Versuch, zwischen Bombenangriffen und Luftschutzkeller ein weitgehend normales (Instituts-) Leben aufrechtzuerhalten.[33] Dem sozialen Miteinander kam im Krieg besondere Bedeutung zu, der häufige „Kaffeeklatsch“ mit Kolleginnen oder die Feier von Geburtstagen im Institut diente nicht zuletzt auch der Aufrechterhaltung der Moral:

„9.30 Uhr ins Schloss. Fräulein [Cornelia] Bruns Geburtstag. Maria, Gertrud Heldendrung und ich schenken ihr gemeinsam ein Tulpentöpfchen und von Ernst Jünger ‚In Stahlgewittern‘. […] Dann feiern wir einen sehr netten Geburtstag […]. 12 Uhr grosser Alarm […]. 14.30 Uhr mit Fräulein Bruns und Fräulein von Rehekampff sehr hübsche Kaffeetafel mit echtem Kaffee! Wir geniessen. Dann suche ich weiter das schon verzweifelt gesuchte Buch von [Gerhard] Ritter: Machtstaat und Utopie – das ich mit Hilfe von Dr. Blass unter ‘AA I O’ feststelle.“ [34]

Außerhalb des Instituts führten die Frauen ein reges Privatleben, man traf sich zumeist bei „Cörnchen“ Bruns, wozu auch Annelore Schulz’ „Nachbarin“ Martha Krause eingeladen war, mit der sie eine in Institutskreisen bekannte und tolerierte Liebesbeziehung führte.[35] Auch dem Berliner Kulturleben wurde, solange es möglich war, noch gefrönt. So besuchte Annelore Schulz auf Einladung von Bruns’ Tochter Hella – während der Arbeitszeit, aber mit Genehmigung von Curt Blass[36] – im Januar 1944 noch hochkarätig besetzte Opernaufführungen und kurz darauf ein Konzert, ebenfalls während der Arbeitszeit, diesmal auf Einladung von Blass[37].

Instituts- und Schicksalsgemeinschaft: Joachim-Dieter Bloch, Ursula Grunow, Alexander N. Makarov und Hermann Mosler (v.l.n.r.) auf dem Dach des Berliner Schlosses (undatiert).[38]

Die Institutsgemeinschaft und ihre schicksalshafte Verbundenheit zeigte sich in gegenseitiger Solidarität im Umgang mit den Kriegsbelastungen. Als bei einem Bombenangriff am 15. Februar 1944 die Wohnung von Ellinor von Puttkamer zerstört und die von Annelore Schulz stark beschädigt wurden, formierte sich ein spontaner „Räumtrupp“ aus den Institutsreferenten Strebel, Mosler, Weiss und Curt Blass sowie einem Kollegen aus dem Auswärtigen Amt, Dr. Müllenhöfer:

„Gegen 12.30 Uhr kommen die beiden Herren [Mosler und Müllenhöfer] wieder und arbeiten nun hintereinander erst die Mauerbrocken hinaus mit Axt und Einreisshaken, dann macht Dr. Mosler mühselig die Eingangstür wieder zum Schliessen […], Herr Müllenhöfer repariert den Kleiderschrank, die Fenster werden verpappt. Den Rest der Mauer zwischen Schlaf- und Wohnzimmer wollen sie stehen lassen, als Schutz – ganz glücklich bin ich nicht darüber. Gegen 15.30 Uhr kommt Dr. Blass mit Herrn Weiss, ich bin gerührt über ihre Hilfsbereitschaft. Dr. Blass nimmt die Gardinen ab“. [39]

Auch um das Schicksal des Berliner Schlosses, zeigten sich Annelore Schulz und ihre Kollegen besorgt, da der Arbeitsplatz für sie hohes Identifikationspotential hatte.[40] Im Mai 1944 wurde das Schloss erstmals durch Bomben getroffen und beschädigt, die im obersten Geschoss befindlichen Institutsräumlichkeiten blieben jedoch bis zum 25. Juni 1944 intakt, als das Dach zerstört wurde und das Institut in den 1. Stock umziehen musste:

„Die neuen Verwüstungen Unter den Linden sehr erschütternd. Und dann das Schloss. Durch unsere geliebte Fensterreihe sieht man in den Himmel! Die blanken Mauern schauen einem schon von weitem entgegen. Unsere ganze Seite ausgebrannt. Dazu Herr Weiss und Herr von Gretschaninow, ersterer verlor sehr viel persönliche Sachen. Endlich Fräulein Bruns gefunden. Dann geht’s schon ans Büchertragen – vormittags und nachmittags trägt die ganze Belegschaft die Kirchenrechtsabteilung in den Keller, allerlei Spass dabei – die Gemeinsamkeit ist nett. Viel mit Fräulein Bruns und Dr. Blass getrauert!“ [41]

Bis zur endgültigen Zerstörung der Institutsräume am 3. Februar 1945 ging der Betrieb im Schloss weiter, ehe er in das Privathaus von Viktor Bruns nach Zehlendorf ausgelagert wurde.

„Splendid Isolation“. Gut Kleisthöhe, März bis Juli 1944

Gut Kleisthöhe, vor 1945[42]

Das letzte Kriegsjahr verbrachte Annelore Schulz vorwiegend auf den beiden Gutshöfen Kleisthöhe und Züsedom, wo sie die ausgelagerte Bibliothek des Instituts betreute. Ihre Aufzeichnungen über das dortige Leben spiegeln eine eigentümliche Mischung aus Endzeiterwartung, Realitätsverdrängung und einem letzten Aufleben jener großbürgerlich-adligen Lebensweise, die zumindest in Brandenburg mit Kriegsende ihr unwiderrufliches Ende finden und die Alexander N. Makarov später als „versunkene Welt“ bezeichnen sollte.[43]

Nachdem im Januar 1944 mit der Bücherauslagerung begonnen worden war, pendelte Annelore Schulz mehrere Monate zwischen Berlin und den Gutshöfen, wo ihre Arbeit darin bestand, die Bücher in den gemieteten Räumen so wieder aufzustellen, dass sie für die Institutsarbeit nutzbar waren. Hierbei wurden die schwersten körperlichen Tragearbeiten von Wehrmachtssoldaten oder durch von Helmut Strebel[44] organisierte sowjetische Kriegsgefangenen übernommen:

„Nach und vor Tisch geplättet – dann sind zum Essen die Herren wieder da: Makarov und Gretschaninow. […] als um 4 Uhr auch schon die drei Transporte ankommen. Die Büchertragerei geht gleich auf den Oberboden los mit Italien, die Russen, wirklich nette und ordentliche Typen, tragen nach oben (als Kette) und stellen sich sehr intelligent an. In wildem Durcheinander wird oben gestapelt, wie soll das je zu ordnen sein, ‘Frankreich’ und ‘Italien’. Nach dem Abendbrot, wo es für alle Erbsensuppe gibt, geht es weiter bis circa 21.30 Uhr. Wir haben sehr viel Spass dabei, lachen viel, Fräulein Auburtin bekam ihre schöne Kommode mit, in die Bibliothek wird noch das Sofa von Prof. Makarov gestellt […]. Dann sitzen wir noch mit Prof. Makarov, Schnucki, Fräulein Auburtin bei Frau Hähn bei Milch mit Sirup gemischt und erfrischen unsere durstigen Kehlen, wollen tanzen, doch es findet sich keine rechte Radiomusik. Gegen 12 Uhr schlafen – Herr von Gretschaninow sortierte noch rastlos ein. Frau von Mörner hatte Schnucki und mir noch Erdbeeren hinstellen lassen – eingezuckert!“ [45]

Auf Gut Kleisthöhe verbrachte Annelore Schulz zunächst einige Arbeitswochen zusammen mit der als Referentin tätigen Angèle Auburtin, der Sekretärin Gertrud Heldendrung („Schnucki“) und dem Referenten Georg von Gretschaninow. Die Institutsangehörigen wohnten in eigenen Zimmern im Gutshaus und waren teilweise auch in das Alltagsleben der Gutsbesitzerfamilie von Mörner integriert („kein Tippen nach Tisch“[46]). Fiel Annelore Schulz der Abschied aus Berlin zunächst schwer, fand sie schnell Gefallen am Landleben, das zumindest zu Beginn vielfach Klassenfahrt-Charakter gehabt zu haben scheint. Annelore Schulz unternahm lange Spaziergänge mit Angèle Auburtin und Georg von Gretschaninow, die Damen wurden regelmäßig zum Nachmittagstee der unlängst verwitweten Gutsherrin in den „großen Salon“ eingeladen, wo Annelore Schulz die „nette Unterhaltung, so wie ich sie aus unseren Kreisen kenne“ genoss.[47] Abends saßen Auburtin und Schulz oft lang zusammen: „Während ich [Socken] stopfe, spielt Fräulein Dr. Auburtin dazu die Laute, singt sehr hübsch dazu und sie erklärt mir noch einiges zum Lautenspiel.“[48] Regen Gebrauch fand auch der Flügel, auf dem Irene Hähn und Alexander N. Makarov in der Mittagspause oder nach Feierabend für die Mitarbeiter „aufs schönste“ spielten.[49] Die Zeit im Frühjahr 1944 auf Gut Kleisthöhe glich, folgt man Annelore Schulz’ Notizen, einer Parallelwelt, oder, wie es ihre Kollegin Irene Hähn ausdrückte, einer „splendid isolation“[50]. Berlin, die Fliegerangriffe, der Krieg an sich, schienen fern. Die Aufstellung der Bücher war überdies zumeist keine tagesfüllende Aufgabe, die viel Freiraum ließ:

„Mit dem Sortieren von ‘GB V’ auf der Terrasse begonnen, den Tag über allein eingeordnet – aber nach dem Kaffee aufgehört! Heiss gewaschen, wieder nett und schmuck gemacht im Dirndl, mit Buch in den Garten gezogen, hinten unter der Kastanie gelesen und geschlafen – der gute Lumpi legt sich neben mich. Nach dem Abendessen mit Prof. Makarov spazieren, ein wunderbarer Abend“ [51]

Für ihren schriftstellernden Vorgesetzten Curt Blass redigierte Annelore Schulz im April 1944 (während der Arbeitszeit) dessen bis heute unveröffentlichte, jedoch „ganz reizend“ geschriebene Autobiographie.[52] Im Juni 1944 erschien Blass’ Gedichtband „Innere Melodie“, den er an die Institutsangehörigen verschenkte.[53]

Tradition Mittagstisch (noch im Berliner Schloss). Victoria Rienäcker, Ruth von Braumüller (spätere Bischof), Charlotte Zowe-Behring, Else Sandgänger, Annelore Schulz und Ellinor Greinert (von oben links), Aufnahme um 1935 [54]

Doch nicht alles löst sich in Wohlgefallen auf: Insbesondere unter den Frauen kam es zu Konflikten und „Hierarchiegerangel“, für Annelore Schulz zumeist mit Angèle Auburtin. Hatten sich die beiden Frauen anfangs gut verstanden, bemühte sich – so sah es Schulz – die Referentin Auburtin zunehmend, eine Grenze zum nicht-wissenschaftlichen weiblichen Personal zu ziehen.[55] Es kam zu regelmäßigem Streit zwischen Auburtin und Schulz, die sich von Auburtin zu „niederen Tätigkeiten“ degradiert sah. Jedoch: „Als gebildete Menschen lassen wir uns aber nichts anmerken bei Tisch.“[56] Vor allem wenn Besuche von Hermann Mosler aus Berlin anstanden, häuften sich Konflikte mit Auburtin, nicht mit Mosler, dessen Autorität Schulz (zwar zähneknirschend) anerkennt: „Mosler ist jetzt Beratender Referent in der Beratungsstelle des OKW geworden – ein mächtiger Mann“[57]. Wenngleich Angèle Auburtin den anderen Frauen in der Institutshierarchie klar „vorgesetzt“ war, schien es in ihr Aufgabenfeld zu fallen, für das Institutspersonal auf Gut Kleisthöhe zu kochen (aber „alles so fade, und zu wenig gekocht“).[58] So oft die beiden Frauen auch aneinander gerieten, so oft versöhnten sie sich auch wieder.[59]

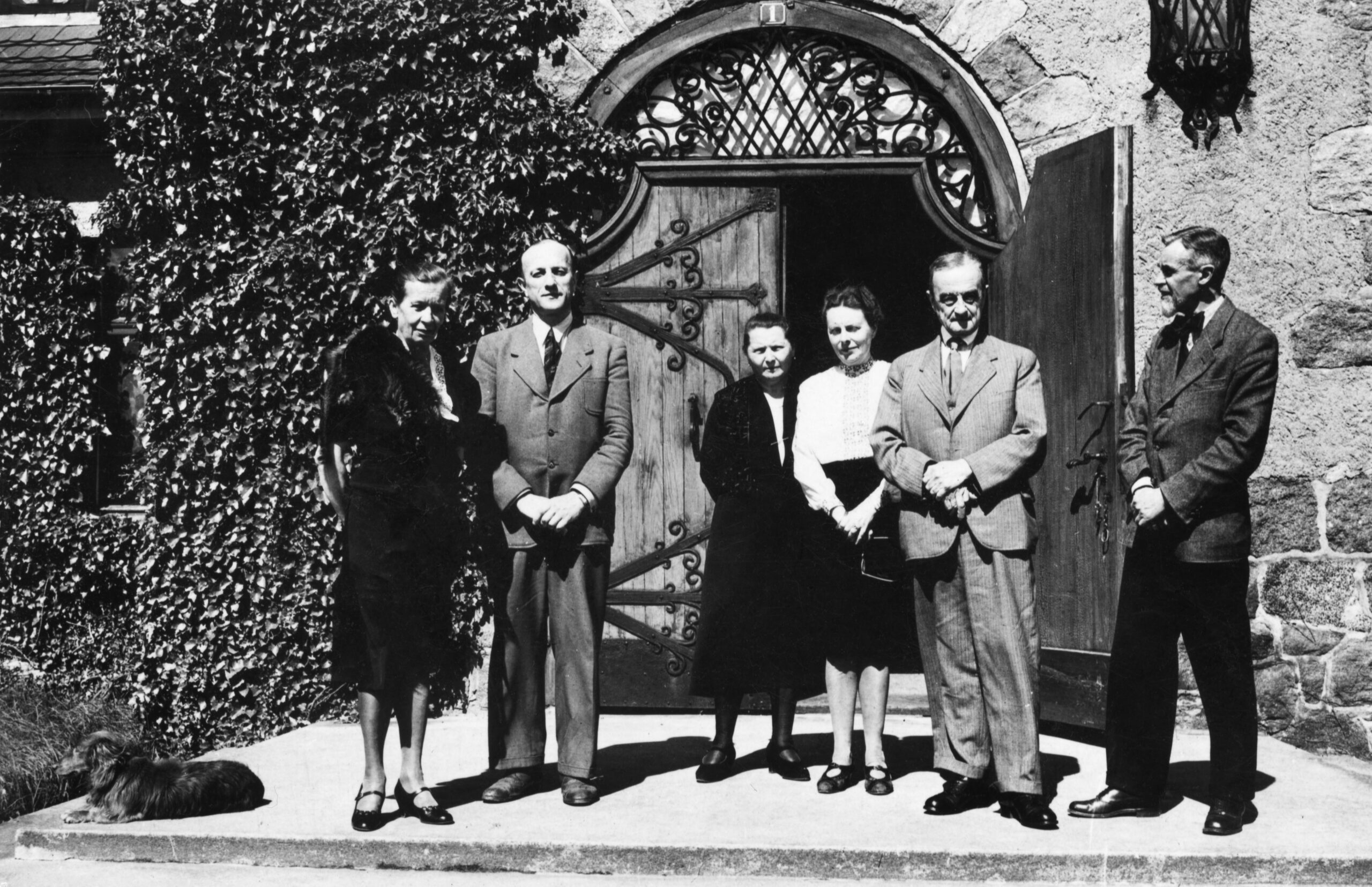

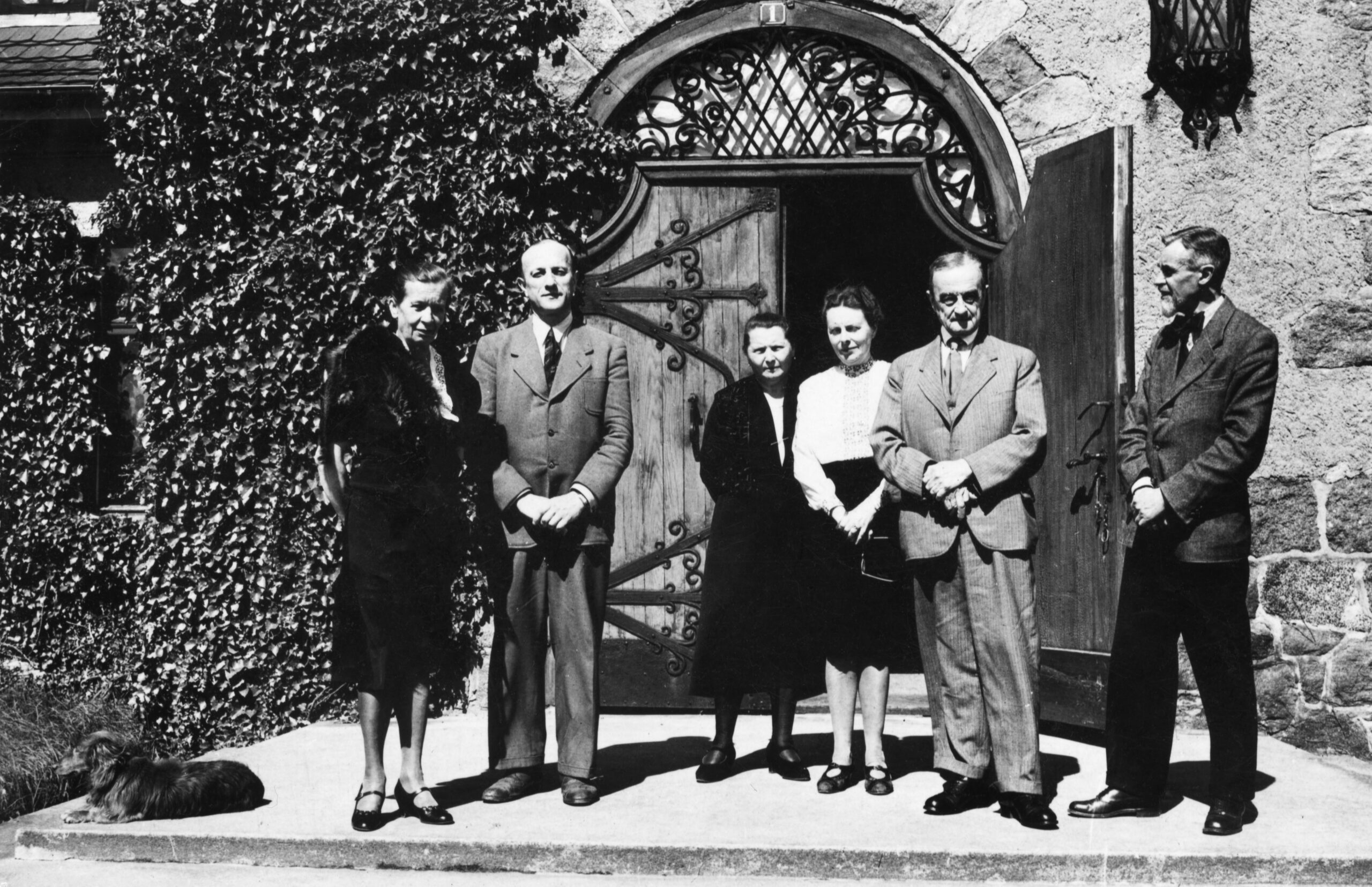

Institutsdirektor Carl Bilfinger (2. von rechts) besucht Gut Kleisthöhe im Juli 1944. Mit Hund Lumpi, Sophie von Gretschaninow (?), Georg von Gretschaninow, unbekannt, Angèle Auburtin, Alexander N. Makarov (v.l.n.r.) [60]

Während Konflikte mit (der) weiblichen Vorgesetzten und teils auch Kolleginnen (Streit um das „beste“ Zimmer, Ärgernis über eine Zimmermitbewohnerin, „die in der Nacht schnauft, redet, schnarcht“[61]) nicht selten waren, wurden männliche Autoritäten von Schulz nicht nur anerkannt, sondern regelrecht verehrt, insbesondere Curt Blass oder Professor Makarov. Als Blass im Oktober 1944 einen Arbeitsbesuch auf den beiden Gutshöfen machte, stürzte sich Annelore Schulz in tagelange Vorbereitungen und empfing ihn aufgeregt mit einem großen Blumenstrauß am Schlossportal. „Zu Tisch gibt es ein halbes Rebhuhn Dr. Blass zu Ehren. Alles sehr nett und feierlich.“ Das gute Verhältnis beider war wechselseitiger Natur. Schulz freute sich, dass „Dr. Blass […] mir eine Anerkennung für die jahrelange Katalogführung ausspricht“, und wenn sie aus Berlin wieder einmal mit einer „schwere[n] Aufgabe“ betraut wurde.[62] Doch nicht immer gab es anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen: „Tagsüber allein geräumt, ‘US’, nachmittags beim Schuster mit einem Schuh von Mosler.“[63]

Zum Sommer 1944 hin wurde der Kontrast des beschaulichen Landlebens zu den militärischen und politischen Ereignissen besonders greifbar. Die Bibliotheks- und Institutsarbeit verlagerte sich mit dem besser werdenden Wetter zusehends auf die Terrasse und in den Wintergarten des Gutshofes, die Frauen pflückten opulente Blumensträuße, allabendliche Spaziergänge durch die Natur wurden unternommen, „wo der Mond wie im Märchen tief und fast rötlichgold zwischen den Pappeln steht“[64]. Die Geschehnisse der Welt drangen von fern durch das Radio, wurden aber noch weitgehend verdrängt.[65] Ab Juli 1944 wurde die Lage infolge des gescheiterten Attentats auf den Führer auch auf Gut Kleisthöhe ernster, die Beschaulichkeit geriet erstmals in Gefahr. Von dem Attentat erfuhren die Institutsmitarbeiter aus dem Radio, wobei lange nicht klar war, dass mit Berthold von Stauffenberg ein Institutskollege beteiligt war:

„Die politischen Ereignisse beschäftigen einen sehr, immer mehr werden wir in die Enge getrieben. Und dazu am Vortage das schwere Attentat auf den Führer im Führerhauptquartier, von dem er (wohl Gesichts[-]) Verletzungen davontrug, viele Menschen seiner Umgebung ums Leben kamen. Am Tage hören wir dann, daß der Täter ein Oberst Graf von Stauffenberg war (ein Bruder unseres Bertholds?)[.] Grosse Erregung deshalb im Institut.“ [66]

Über das weitere Schicksal Stauffenbergs erfuhren die Institutsmitglieder lange nichts. So heißt es am 24. Juli 1944:

„Die Attentatsgeschichte bewegt die Gemüter sehr. Wir fürchten alle, daß unser Graf Berthold Schenk von Stauffenberg mit Familie nicht mehr lebt, für das Institut kann die Angelegenheit die schlimmsten Folgen haben. Frau Hähn erzählte allerlei Beunruhigendes […] – ich lebe jetzt in grösster Besorgnis, daß die Transporte nach Züsedom nicht mehr klappen.“

Die Besorgnis unter den Mitarbeitern stieg, dass das aus politischen Gründen ein „Ende des Instituts“ durch Schließung unmittelbar bevorstehe.[67] Am 27. Juli 1944 schreibt Annelore Schulz:

„Früh hören wir [Socken] stopfend die Rede von Goebbels noch einmal. Schilderung der genauen Tatsachen um das Attentat, Folgerung: Durchkämmung sämtlicher Betriebe auf ihre Kriegswichtigkeit, die Männer an die Front, die Frauen in die Rüstung. Tief beeindruckt von der Rede ordnen wir unser ‘Italien’ weiter auf dem Boden ein. – Trotzdem gesunder Schlaf nach Tisch.“

Am 9. August erfuhren die Institutsangehörigen aus dem Radio, „daß die am Attentat auf den Führer vom 20.7. Beteiligten gehenkt würden“. Stauffenberg wird in Schulz’ Tagebuch anschließend nicht mehr erwähnt. Stattdessen berichtet sie von der Sorge der Mitarbeitenden, dass mit Verschärfung der Kriegslage im Institut ein „10-Stundentag“ inklusive Urlaubssperre eingeführt werden könnte.[68]

„Abends Bridge mit Bismarcks“. Gut Züsedom August 1944 bis März 1945

Schloss Züsedom, vor 1945[69]

Im August 1944 wurde Annelore Schulz allein nach Züsedom versetzt, da der systematische und der alphabetische Katalog, ohne welche der Buchbestand der Bibliothek nicht zu nutzen war, dorthin ausgelagert wurden. In Züsedom wurde Annelore Schulz beinahe als „Haustochter“[70] der Gutsbesitzerfamilie von Arnim aufgenommen. Schulz speiste gemeinsam mit der Familie („Und zu Tisch passiert es mir, daß ich zu spät komme! Habe das 1. Gongen überhört. Schreckliche Peinlichkeit!“[71]), war zum Tee bei der Hausherrin Hermine von Arnim eingeladen („Wie hilft einem überall das Milieu, aus dem man kommt.“[72]) und man spielte abends gemeinschaftlich stundenlang Karten, Schach oder Bridge im Billardzimmer. Allabendlich hörte man gemeinsam den Wehrmachtsbericht, der täglich mehr das Landidyll zerstörte:

„Wir hören noch gemeinsam den Wehrmachtsbericht, sind sehr bedrückt über die grossen Strecken Ostpreussens, die schon in Feindeshand sind, ebenso im Raum vor Aachen. Abends sitzen wir noch gemeinsam gemütlich bei mir bei einem Tässchen Tee.“ [73]

Zum Oktober 1944 wurde der Tätigkeitsbericht für das Kuratorium in Angriff genommen und Schulz musste telefonisch zwischen Berlin und Kleisthöhe Buchbestellungen koordinieren und Fundstellen überprüfen.[74] Im November 1944 fuhr sie im Auftrag von Curt Blass nach Dresden, um dort in verschiedenen Antiquariaten nach Fachliteratur zu suchen.[75] Während im Westen bereits die Alliierten auf deutschem Boden standen und die „Schlacht um Aachen“ begonnen hatte, wurden in Züsedom Adventskränze geflochten und am 25. November der 59. Geburtstag des Gutsherrn mit einem „Galaabend mit Rotwein“ gefeiert.[76] Bis zum zweiten Advent blieb es recht gemütlich. Schulz begleitete die Arnims in den Dorfgottesdienst (Predigt über „das Besitzergreifen in der Adventszeit“): „Dann haben wir es nachmittags und abends so nett im Familienkreis, erst mit Bridge, abends mit Singen und Stricken.“[77] Am 13. Dezember gab es eine „Krisensitzung“ aller „ausgelagerten“ Institutsmitarbeiter auf Gut Kleisthöhe, wo erstmals über einen möglichen „Katastrophenfall“ für das Institut gesprochen wurde. Abgesehen davon blieb die Weihnachtszeit für das Institut ruhig.

Auch der Januar 1945 begann in Züsedom unspektakulär. Die Gutsfamilie veranstaltete, wie seit Jahrhunderten üblich, eine große Treibjagd, abends saß man weiterhin „unter netten und witzigen Erzählungen bis 10 [Uhr]“ beisammen und setzte alle Hoffnungen auf die deutsche „Westoffensive“. Doch je ernster und auswegloser die militärische Lage wurde, umso mehr flüchtete man sich in eine Parallelwelt. Der Beginn der russischen Offensive in Ostpreußen am 12. Januar 1945 ging bei Schulz ganz unter in dem Skandal, dass eine Institutskollegin mit 44 Jahren unehelich schwanger geworden war, „doch der Mann sie aus irgendwelchen Gründen nicht heiraten“ wollte. Am 20. Januar notiert Schulz:

„Herrlich und lange geschlafen. Die Gedanken über ein Wohlleben und ein befriedigendes Arbeitsleben beschäftigen mich sehr. Ich bin alt im Institut geworden – selbst die Sehnsucht nach Ehe und Kindern quält mich auch. Allerlei Post ist zu erledigen […]. Geplättet, abends Bridge.“

Am 21. Januar 1945 verbrachte man den letzten „normalen“ Sonntag auf Gut Züsedom. Annelore Schulz las den Kindern der Familie von Arnim aus dem „Struwwelpeter“ vor, sie strickte mit Frau von Arnim, man spielte Bridge. Doch: „Wie Keulenschläge wirkt der Heeresbericht: Insterburg gefallen, in Oberschlesien scheinen die Russen an der Grenze zu sein. Was soll werden?“

Zwei Tage später erreichten die ersten 29 Flüchtlinge aus Ostpreußen das Dorf. Die Stimmung auf dem Gutshof wurde zunehmend neurotischer. Am 28. Januar spielte Schulz mit Arnims bis spät in die Nacht ganze sechs Stunden Bridge „zur Beruhigung der Nerven“.[78] Am 29. Januar äußerte sie erstmals Fluchtgedanken:

„Es hat sich unserer eine furchtbare Unruhe bemächtigt. Nach Tisch Bücher und Briefe verpackt, um 5 Uhr den Heeresbericht gehört, der nichts Neues bringt. Etwas gestrickt, vor Erregung gezittert – abends Bridge und zur Beruhigung mit Fräulein Fischenbeck eine Flasche Samos aufgemacht.“

Am 1. Februar stellte Curt Blass dem Personal frei, in Züsedom „die Filiale zu schliessen und nach Berlin zurückzukehren“, was angesichts der militärischen Lage wenig attraktiv erschien. Am 2. Februar unternahm Hermann Mosler noch eine letzte Dienstreise von Berlin nach Kleisthöhe, wo er die Institutsangehörigen zu beruhigen versuchte. Am 4. Februar erreichte Züsedom die Nachricht von der Zerstörung des Berliner Schlosses: „Furchtbarer Tagesangriff auf die [Berliner] Innenstadt, das Schloss brennt“. Nur vier Tage später wurden die Kriegshandlungen auch auf Züsedom greifbar: „[A]bends gebridget, bis um 9 Uhr furchtbarer Angriff erfolgt – scheinbar Stettin, das Haus schäbbert von 2 Bomben. 11 Uhr der 2. Angriff, wir sitzen bei einer Petroleumlampe zusammen.“[79] Am Folgetag, 9. Februar 1945, erreichte ein Treck von 300 Personen Züsedom. Insgesamt befanden sich nun 1200 Flüchtlinge in dem 300-Einwohner-Dorf. Im Schloss waren 85 Menschen untergebracht, vor allem mit den Arnims verwandte oder befreundete Gutsbesitzerfamilien (von Loepers, von Bismarcks, von Rosenbergs).[80] Im Rahmen des Möglichen wurde der Institutsbetrieb weitergeführt. Schulz bearbeitete weiterhin eingehende Dienstpost, verzeichnete Buchbestände im Katalog, vor allem spielte man weiter manisch Bridge:

„11 Uhr Kirche, Pfarrer Kindler spricht wieder sehr bewegt. Wir singen die schönen Lieder aus dem Dreißigjährigen Krieg, ‚Wer nur den Lieben Gott lässt walten‘, ‚Befiehl du deine Wege‘ – und zum Schluss ‚Harre, meine Seele‘, selbst Herr von Arnim wischt sich verstohlen eine Träne ab. Nach Tisch im Bett, nachmittags Herrn von Bismarck die Bibliothek gezeigt, wofür er sich sehr interessiert, abends Bridge, auch mit Bismarcks.“ [81]

Curt Blass erging sich in Berlin in einer Mischung aus Resignation und Dienstpflicht, „in der ungeheuren, dumpfen Spannung wegen des Kommenden“[82], während sein Sohn Heinrich ihn verzweifelt davon überzeugen wollte, Berlin in die Schweiz zu seiner Frau zu verlassen – „Das geht natürlich nicht angesichts der Devise: ‚Jeder bleibt auf seinem Posten!‘, die mit Erschiessungen eingeprägt wird.“[83]

Am 26. Februar 1945 schaffte Schulz noch ein Telefonat nach Berlin, „wo nach Dr. Blass […] die Hölle los sein soll mit Angriffen.“ Doch einen Tag später glomm wieder Hoffnung auf: „[D]ie Offensive im Westen im vollen Gange mit Erfolg.“ 600 Menschen kampierten inzwischen auf dem Gelände des Gutshofs. Am 27. Februar brach für mehrere Tage die Postverbindung nach Berlin ab, verzweifelte Telefonversuche nach Berlin blieben erfolglos („Abends Bridge – Dr. Mosler wieder nicht erreicht.“).

Am 5. März war die Lage derart ernst, dass nicht einmal mehr Bridge gespielt werden konnte: „Wir sind alle sehr ergriffen von der Nachricht, daß Hinterpommern eingekreist ist […]. Frau von Arnim meint nun auch, es könne nur noch Tage dauern.“ Zwei Tage später, am 7. März 1945 „kommt ein Offizier der Luftwaffe vom Stabe des General von Hippel als Quartiermacher. Sie benötigen mindestens 30 Räume, auch meine Bücher müssen weichen. – Abends Bridge.“

Am 9. März entschloss Annelore Schulz sich schließlich zur Flucht aus Züsedom, „die Lage hat sich so zugespitzt, die Russen beschiessen Stettin“. Zuvor wurde stundenlang gebügelt, gepackt, letzte Dienstpost an Curt Blass bearbeitet. In einem Wehrmachts-LKW reiste Schulz nachts nach Halle an der Saale, dann mit dem Zug über Dessau nach Baasdorf in Sachsen-Anhalt, wo sie am 10. März auf einem Anwesen bei Bekannten unterkommen konnte. In den folgenden Tagen kamen Schulz’ Pflegemutter mit Hauspersonal und weitere Verwandte nach. Am 19. März bekam sie erste Privat- und Dienstpost aus Züsedom nachgeschickt („Ging ich zu früh von Züsedom fort?“). Am 22. März schrieb sie Curt Blass und fragte „nach seinem Befehl“, der Tage auf sich warten ließ.

Blass, der den Institutsbetrieb seit der Zerstörung des Schlosses in der Villa des verstorbenen Viktor Bruns in Zehlendorf fortführte, zog sich seinerseits in eine Art Parallelwelt in seinem Schlachtenseer Haus zurück, wie er am 15. März 1945 festhielt:

„Und was tut man auch sonst in dieser Zeit? Es hat Alles den heimlichen Charakter des nur Vorläufigen, des ‚Man so tun‘, des ‚Als ob‘, eine gewisse innere Unglaubwürdigkeit oder doch Fragwürdigkeit. So auch meine Lektüre, wenn ich überhaupt dazu komme. Aber es sind dann doch manchmal fast behagliche Stunden: Der Abendangriff ist bestanden, es ist gut gegangen, das Licht brennt auch noch, eine gute Flasche aus Onkel Viktors [Viktor Bruns] Keller steht daneben (ich darf in seine Weinhinterlassenschaft einsteigen, ehe sie sonst verkommt), […] ja, da kann man über einem guten Buch manchmal vergessen, von was man umgeben ist und was einem bevorsteht. Höchstens, dass einen plötzlich das Wundergefühl erfasst, dass alles noch so ist – Ach das abscheuliche ‚Noch‘. Es kann einem alles verleiden.“ [84]

Seine Antwort an Annelore Schulz, die in Baasdorf wie auf glühenden Kohlen saß („Was wird Dr. Blass sagen?“[85]) und am 30. März sogar überlegte, wieder nach Züsedom zurückzukehren oder gar nach Berlin zu fahren, brauchte bis zum 31. März 1945:

„Von Dr. Blass ein sehr erregender Brief: Er erklärt sich mit meiner Handlungsweise [unerlaubte Entfernung vom Dienstort] einverstanden und gibt mir bis auf weiteres Urlaub, hier zu bleiben – selbst das Gehalt soll mir nachgeschickt werden! […] Alle Nachrichten erschüttern mich so, daß ich gar nicht fähig bin, vor Freud etwas zu schreiben. – Allerdings Puttchen [Ellinor von Puttkamer] ist als einzige jetzt in der Ausweichstelle – Mosler im Rheinland, Fräulein von Engel in Heidelberg. Nachmittags ist es für mich ganz österlich, ich mache im Garten die Blumen fürs Fest.“

Am 3. April 1945 schrieb Schulz einen letzten Brief an Curt Blass; ob er jemals ankam, ist nicht bekannt.

Das Institut nach Kriegsende 1945

Für Annelore Schulz endete der Krieg am 15. April 1945, als amerikanische Truppen unblutig Baasdorf besetzten. Curt Blass war am 13. April die Ausreise nach Zürich zu seiner Frau gelungen. Der Institutsbetrieb, der letztlich nur noch aus dem Ordnen und Umräumen von Büchern bestand, wurde noch bis zum 23. April 1945 in Zehlendorf fortgeführt – von den letzten beiden verbliebenen Mitarbeitenden, dem Referenten Joachim-Dieter Bloch und der Bibliothekarin Cornelia Bruns.[86] Am 24. April wurde Zehlendorf weitgehend kampflos von sowjetischen Truppen eingenommen. Bereits am 27. April 1945 wurde durch Cornelia Bruns und Dorothea von Rehekampff der „Betrieb“ in beispielloser Pflichtschuldigkeit wieder aufgenommen:

„Heute früh mit Frl. von Rehekampff ins Institut gegangen, wo es wüst aussah! – am schlimmsten im Keller […] und im Esszimmer, wo die große Sitztruhe und sämtliche Schübe und Schränke durchwühlt und auf den Fußboden geworfen waren – in Viktors Zimmer auch ein Teil seiner Schreibtisch-Schübe […]. Ich diktierte Frl. von Rehekampff den Brief an die Kommandantur, zur Anmeldung unserer Schreibmaschinen (wie in dem überall angeschlagenen Befehl des Stadtkommandanten […] befohlen).“ [87]

Während man in Zehlendorf mühsam versuchte, den Institutsbetrieb am Laufen zu halten, Curt Blass sich ins behagliche Zürich abgesetzt hatte und Annelore Schulz auf einen Gutshof nach Baasdorf geflohen war, wo sie den „Veilchen- und Forsythienschmuck“[88] im Garten bewunderte, geriet am 1. Mai 1945 im nur wenige Kilometer entfernten Potsdam ein 20-jähriger Gefreiter in sowjetische Kriegsgefangenschaft, die er nur knapp überleben sollte. In Ägypten hatte ein anderer junger Soldat zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwei Jahren in einem Kriegsgefangenenlager gesessen. Diese Männer, Rudolf Bernhardt und Karl Doehring, sollten 1970 beziehungsweise 1981 das Direktorium des Instituts übernehmen. Für beide waren die Erfahrung von Krieg und Gefangenschaft zeitlebens prägend,[89] wenngleich sie sehr unterschiedliche Umgangsformen hiermit fanden.

Auch für die Angehörigen des KWI waren der Zweite Weltkrieg und die Kriegsniederlage eine bedeutende Zäsur. Sieht man von der Hinrichtung Bertholds von Stauffenberg ab, überlebten zwar mit Ausnahme Joachim-Dieter Blochs, der tragischerweise bei der Befreiung von Berlin von sowjetischen Truppen erschossen wurde, und des Referendars Ferdinand Schlüter, der als Soldat fiel, alle anderen Institutsangehörigen den Krieg.[90] Die materiellen Schäden waren für das Institut indes beträchtlich. Der Zerstörung des Berliner Schlosses waren die nicht evakuierten Bücher zum Opfer gefallen. Schloss Kleisthöhe war in den letzten Kriegstagen ebenfalls niedergebrannt – mit knapp 87.000 ausgelagerten Büchern. Gut Züsedom stand noch, mitsamt der 50.000 dort befindlichen Bücher, die jedoch stark gefährdet waren. Beide Gutsbesitzerfamilien waren enteignet und ihre Ländereien kollektiviert worden, Hans-Karl von Arnim hatte am 29. April 1945 Suizid begangen, seine Frau war in den Westen geflohen. Die obdachlose Gutsherrin Margarete von Mörner musste sich als „Tagelöhnerin“ in einer Bauernkate wohnend über Wasser halten.[91] In das verwüstete Schloss Züsedom waren zahlreiche Flüchtlingsfamilien einquartiert worden, welche die Bücher aufgrund der prekären Verhältnisse als Heizmaterial verwendeten. Im März 1946 gelang es jedoch Annelore Schulz und Direktionssekretärin Ellinor Greinert, die Bücher aus der Sowjetischen Besatzungszone zu retten, womit sie den Grundstein für die Weiterführung des Instituts legten.

***

Der Verfasser dankt Sarah Gebel, Alexandra Kemmerer, Johannes Mikuteit, Karin Oellers-Frahm und Joachim Schwietzke für ihre Anmerkungen zum Text.

[1] Armin von Bogdandy, Philipp Glahé, Alles ganz einfach? Zwei verlorene Weltkriege als roter Faden der Institutsgeschichte, MPIL100.de.

[2] Stefan Oeter, Die Gutachtenpraxis des KWI zum Kriegsvölkerrecht für das Amt Ausland/Abwehr und das OKW, MPIL100.de; ferner: Raphael Schäfer, Humanität als Nicht-Prinzip. Anmerkungen zur Kriegsrechtsvorlesung von Ernst Martin Schmitz aus dem Jahre 1938, MPIL100.de und Rüdiger Hachtmann, Das Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 1924 bis 1945, MPIL100.de.

[3] Ausnahmen stellen die Autobiographie Karl Doehrings und Rudolf Bernhardts auf Tagebuchaufzeichnungen basierender Bericht über seine Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion dar: Karl Doehring, Von der Weimarer Republik zur Europäischen Union. Erinnerungen, Berlin: wjs 2008, 71–114; Rudolf Bernhardt, Tagebuchaufzeichnungen aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft 1945–1947, hrsg. von Christoph Bernhardt, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2024; Helmut Philipp Aust, Von Moskau über Heidelberg nach Straßburg. Verbindungslinien im Leben und Werk Rudolf Bernhardts?, MPIL100.de.

[4] Siehe hierzu: Karin Oellers-Frahm, Cornelia Bruns. Eine wohlverdiente, wenn auch späte, Würdigung, MPIL100.de und Joachim Schwietzke, Bibliothekar der ersten Stunde: Curt Blass, MPIL100.de.

[5] Annelore Schulz, Die Rückführung unserer Institutsbibliothek aus der Uckermark nach Berlin-Dahlem 1946 nach meinen Tagebuchnotizen (1966). Dieser Bericht wird parallel zu diesem Text auf dem Blog publiziert.

[6] Der Verfasser dankt Dr. Christiane Caemmerer, Susanne Cordahi und Daniela Landau für die Überlassung der fraglichen Unterlagen.

[7] Memorabilien Curt Blass 1936 bis 1940 sowie Korrespondenz Curt und Ulrich Blass Januar bis März 1945, Transkription Ulrich Blass 2001, Privatarchiv Familie Blass/Landau. Für die Zeit vor 1939 sind in Teilen überliefert die Tagebuchaufzeichnungen von Viktor Bruns Frau Marie: Rainer Noltenius (Hrsg.), Mit einem Mann möchte ich nicht tauschen. Ein Zeitgemälde in Tagebüchern und Briefen der Marie Bruns-Bode (1885–1952), Berlin: Gebr. Mann Verlag 2018, zudem: Marie Bruns, Eine „ganz unverhoffte Freude“. Eindrücke aus der Gründungszeit des Instituts 1924–1926, MPIL100.de.

[8] Foto: Mirko Lux.

[9] Cornelia Bruns, Tagebuchbrief, 25. April bis 10. Juni 1945, Transkription Susanne Cordahi, Privatarchiv Familie Cordahi.

[10] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/30, AMPG.

[11] Die Verhaftung des Institutsmitarbeiters Wilhelm Wengler durch die Gestapo im Februar 1944 und dessen anschließende Entlassung werden im Tagebuch hingegen nicht erwähnt. In ähnlicher Weise absent ist die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Rudolf Bernhardts 1948 angefertigten Bericht über seine Kriegsgefangenschaft, welcher sehr intensiv die Lebensbedingungen in den sowjetischen Lagern schildert, jedoch kaum die „Vorgeschichte“ reflektiert: Bernhardt (Fn. 3).

[12] Foto: MPIL.

[13] Curt Blass, Tagebucheintrag 15. Mai 1940.

[14] Aufgrund des kompilatorischen Charakters der Tagebuchaufzeichnungen sind diese nur unvollständig zugänglich. Ulrich Blass notiert in seiner für die Familie angefertigten Kompilation, dass er sich hauptsächlich auf die Auseinandersetzung seines Vaters mit politischen Tagesereignissen beschränkt habe und andere Themen, insbesondere institutsbezogene, nicht transkribiert habe: Ulrich Blass (Fn. 7), 9.

[15] Curt Blass, Tagebucheintrag 29. September 1938.

[16] Curt Blass, Tagebucheintrag 28. September 1938.

[17] Curt Blass, Tagebucheintrag 30. September 1938.

[18] Curt Blass, Tagebucheintrag 13. November 1938.

[19] Hans-Joachim von Merkatz (1905–1982), war von 1935 bis 1938 Referent am KWI. Von 1956 bis 1957 war er Bundesjustizminister.

[20] Curt Blass, Tagebucheintrag 14. November 1938.

[21] Curt Blass, Tagebucheintrag 1. September 1939.

[22] Curt Blass, Tagebucheintrag 3. September 1939.

[23] Curt Blass, Tagebucheintrag 4. September 1939.

[24] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/43, AMPG.

[25] Curt Blass, Tagebucheintrag 24. Dezember 1939.

[26] Curt Blass, Tagebucheintrag 30. Dezember 1939.

[27] Curt Blass, Tagebucheintrag 15. Mai 1940.

[28] Curt Blass, Tagebucheintrag 15. Mai 1940.

[29] Vgl. Hachtmann (Fn. 2).

[30] Foto: Mirko Lux.

[31] Hinzu kamen zwei weitere kleinere Unterbringungsmöglichkeiten in Neuensund (Uckermark) und Blücherhof (Mecklenburg).

[32] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/8, AMPG.

[33] „Da, am Rathaus, geht die Sirene – in Eile ums Schloss herum, dort im Luftschutzkeller gleich die gesamte Belegschaft getroffen, mit der man nun gleich erzählen kann. So vergeht der lange Alarm schnell. Überall frisch und munter und begeistert erzählt. Doch Dr. Blass und Fräulein Bruns schüttelt es etwas vor der Unfreiheit [im Luftschutzkeller]“: Annelore Schulz, Tagebucheintrag 12. September 1944.

[34] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 10. Februar 1944. Im Sinne des besseren Leseflusses wurden bei der Transkription die zahlreichen von Annelore Schulz verwendeten Abkürzungen ausgeschrieben und auch die Rechtschreibung behutsam angeglichen.

[35] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 5. November 1944. Hiermit war Annelore Schulz auch nicht die Einzige am Institut, die gleichgeschlechtliche Beziehungen unterhielt bzw. sich jedenfalls in dieser Hinsicht gängigen Geschlechterordnungen entzog. Auch von Georg von Gretschaninow war bekannt und toleriert, dass er homosexuell war. Als Angehörige bzw. Sympathisanten des George-Kreises standen Berthold von Stauffenberg und Helmut Strebel zudem in der Georgeschen Tradition der Ästhetisierung (und bei Strebel womöglich auch Auslebung) männlicher Homosexualität. Hierzu siehe auch: Philipp Glahé, Stefan Georges langer Schatten. Die Stauffenberg-Büste am Institut, MPIL100.de.

[36] So am 7. Januar 1944 die Oper „Tiefland“ von Eugen d’Albert in der Staatsoper Unter den Linden (1. Reihe Parkett).

[37] „Um 11 Uhr soll es mit Dr. Blass ins Sinfoniekonzert gehen. Ich freue mich sehr, daß er mich einlud. Prof. Makarov geht auch zur Probe mit in die Staatsoper – die Philharmonie verbrannte ja am 30. mit ab. Wir hören: Concerto grosso D-Moll von Händel, Sinfonie Es-Dur von Mozart (ganz wunderbar) und nun schon zum 3. Mal die 5. Sinfonie E-Moll von Beethoven unter Furtwängler“: Annelore Schulz, Tagebucheintrag 8. Februar 1944.

[38] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/46, AMPG.

[39] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 15. Februar 1944; auch unter den Kolleginnen ist die Solidarität groß: „Fast weinend im Schloss angekommen. Die gute Frau Kühl [?] tröstet mich unterwegs. […] Fräulein von Rehekampff assistiert meinem 2. Frühstück (ich hole mir die Kräfte statt aus dem Schlaf aus dem Essen) und tröstet mich so lieb, voller Hilfsbereitschaft. Wie wohl tut mir die Wärme! – Noch ein Buch fertig gemacht für Dr. Blass, der sich, glaube ich, freut, daß ich noch meine Pflichten tue“: Annelore Schulz, Tagebucheintrag 18. Februar 1944.

[40] „Schwerer Abschied vom Schloss“: Annelore Schulz, Tagebucheinträge 6. März 1944, 15. Januar 1945.

[41] Annelore Schulz, Tagebucheinträge 26. Juni 1944, 28. Juni 1944.

[42] Foto: vermutlich Annelore Schulz.

[43] Alexander N. Makarov, [Nachruf] Nicolai von Martens, ZaöRV 13 (1950/51), 19–20, 19.

[44] „Allerlei Arbeit mit den jetzt so wild aufgestellten Büchern in „Südamerika“, und dabei sollen zum Sonntag wieder Bücher geschleppt werden – freiwillig von Dr. Blass, Fräulein von Puttkamer, Herrn Weiss und Dr. Mosler – dazu Gefangene durch Herrn Strebel“: Annelore Schulz, Tagebucheintrag 6. Mai 1944, ferner: 30. März 1944.

[45] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 3. Juli 1944.

[46] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 9. März 1944.

[47] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 12. März 1944.

[48] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 12. März 1944.

[49] Annelore Schulz, Tagebucheinträge 16. Mai 1944, 18. Mai 1944, 24. Mai 1944.

[50] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 17. Juli 1944.

[51] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 4. Juli 1944.

[52] Annelore Schulz, Tagebucheinträge 23. April, 25. April 1944.

[53] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 20. Juni 1944; Curt Blass, Innere Melodie. Gedichte, Zürich: Schulthess 1944.

[54] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/33, AMPG.

[55] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 21. Mai 1944.

[56] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 9. Juni 1944.

[57] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 12. Juli 1944.

[58] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 13. Dezember 1944.

[59] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 18. Juni 1944.

[60] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/52, APMG.

[61] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 13. Dezember 1944.

[62] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 6. Oktober 1944, 2. Dezember 1944.

[63] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 12. Juli 1944.

[64] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 7. Juli 1944.

[65] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 6. Juni 1944.

[66] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 21. Juli 1944.

[67] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 26. Juli 1944.

[68] Die meisten Institutsangehörigen fuhren im Rahmen des Möglichen ganz normal in den Urlaub, so Georg von Gretschaninow nach Bad Kissingen oder Sidonie von Engel nach Garmisch-Partenkirchen.

[69] Foto: vermutlich Annelore Schulz.

[70] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 19. November 1944.

[71] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 5. September 1944.

[72] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 1. Oktober 1944.

[73] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 23. Oktober 1944.

[74] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 29. September 1944.

[75] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 9. November 1944.

[76] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 25. November 1944.

[77] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 10. Dezember 1944.

[78] Auch Hermine von Arnim erinnert sich in einem autobiographischen Bericht an die Bridge-Exzesse: „Jeden Abend spielten wir Bridge […], tranken den guten Wein aus und dankten Gott für jeden Tag unter dem eigenen Dach“: Hermine von Arnim, Züsedom, in: Von Arnim’scher Familienverband e. V. (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte des Geschlechts von Arnim, 1. Bd., o. O. 1957, 425–440, 437.

[79] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 8. Februar 1945.

[80] Annelore Schulz, Tagebucheinträge 9. Februar 1945, 10. Februar 1945.

[81] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 25. Februar 1945.

[82] Brief von Curt Blass an Ulrich Blass (Fn. 7), datiert 28. Januar 1945.

[83] Brief von Curt Blass an Ulrich Blass (Fn. 7), datiert 10. Februar 1945.

[84] Brief von Curt Blass an Ulrich Blass (Fn. 7), datiert 15. März 1945.

[85] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 27. März 1945.

[86] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 25. April 1945.

[87] Cornelia Bruns, Tagebuchbrief, 25. April bis 10. Juni 1945 (Fn. 9).

[88] Annelore Schulz, Tagebucheintrag 25. März 1945.

[89] Vgl. Fn. 3.

[90] Max Bloch, Dr. Joachim-Dieter Bloch (1906–1945). Ein Juristenleben am Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, ZaöRV 74 (2014), 873–878, 877.

[91] Vgl. Annelore Schulz, Die Rückführung unserer Institutsbibliothek (Fn. 5).

English

The historical (self-)perception of the Institute is constituted, above all, by the German defeat in both the First and Second World War. The Berlin Kaiser Wilhelm Institute (KWI) had been founded in 1924 as a “loser’s institution” to provide scholarly and legal expertise aimed at the revision of the Versailles System; and when the Institute was reestablished in Heidelberg in 1949, its focus was once again on the legal and political consequences of the Second World War, the beginning Cold War, and, in connection with that, the decision to support the German West Integration.[1] The Institute’s publications between 1933 and 1944 and Hermann Mosler’s recently discovered expert opinions on the law of war now provide insight into how the Berlin KWI, as a research and advisory body to the High Command of the Wehrmacht and of the Navy, contributed to the scholarly preparation and support of the Second World War.[2] However, little is known about how the Institute’s employees experienced the war and its end, and what influence these individual and collective experiences had on the research institution.[3] This contribution aims to provide this insight into the war years, based on the diaries and personal notes of two Institute members, library director Curt Blass and librarian Annelore Schulz.

Curt Blass (1881–1972) and Annelore Schulz (1906–1999) were among the first members of the Institute, joining in 1926 and 1929 respectively; both played a key role in the establishment of the Institute’s eminent library.[4] Curt Blass had been friends with Institute Director Viktor Bruns since university and was on a first name basis with him. After Ernst Martin Schmitz died in 1942, Blass became Deputy Director of the Institute and would later even temporarily take over its leadership after Viktor Bruns’ death in 1943. Even after Carl Bilfinger, who lived in Heidelberg, took over as the new director in 1944, Blass remained the de facto principal in Berlin. Annelore Schulz worked behind the scenes; she was a central figure in the management of the library. The role she played in the reconstruction of the Institute by saving its book collection in 1946 cannot be overestimated.[5] Thankfully, family members kindly provided war-related personal writings of the two KWI members to the Institute.[6] Here, the written legacy of Annelore Schulz stands out in terms of its scope and completeness: A whole suitcase full of her personal documents has been preserved, including a series of meticulously kept diaries. Due to their scope and wealth of detail, Annelore Schulz’s writings are the focus of this article. They are supplemented by personal notes of Curt Blass, which are only available in fragments.[7]

Writing about the (Un-)Sayable. Diaries from the “Third Reich”

The diaries of Annelore Schulz[8]

The writings of Curt Blass and Annelore Schulz differ in format and degree of privacy. While Annelore Schulz’s diaries are purely private in nature and were clearly not intended to be read by an audience, the diaries of Curt Blass, who was also a writer and a lyricist, suggest, based on their style and the way they report on certain events, that they were intended to be more than quiet self-reflection, but indeed the continuation of family records. This form of writing is based on a style common in upper-class circles at the time: Similarly, the diary entries by Viktor Bruns’ wife Marie about the founding of the Institute, as edited on this blog, were by no means private in nature either, but calligraphically written in large-format books and shown around and read aloud to the family. There are also surviving “diary letters” from Cornelia Bruns, a cousin of Viktor Bruns who worked at the Institute as a librarian, addressed to her “loved ones” which she wrote at the end of the war in 1945 to document her experiences in those days for the family, “hoping one day we will hear from each other again”.[9]

Annelore Schulz in the library, photograph taken around 1935 [10]

Beyond their style and intended audience, the diaries also differ in terms of their primary subject matter and the way they deal with political events: While Curt Blass reflects extensively and critically on National Socialist politics and the war, Annelore Schulz does not make any comment on current political events. Schulz hardly ever mentions National Socialism and never expresses her opinion on it. Even the events of 20 July 1944, including the arrest and execution of her colleague Berthold von Stauffenberg, are mentioned without political commentary, albeit with great personal consternation.[11] The reasons for this lack of political positioning are unclear. Perhaps Annelore Schulz was simply not interested in politics, or she feared that her private notes might fall into the wrong hands and therefore refrained from commenting on current political developments. Curt Blass, however, does not seem to have shared this fear.

“The War is Strangely Faraway.” Curt Blass and the Outbreak of the Second World War

Diary and personal notes of Curt Blass, 1941[12]

“It is terrible to think what is happening at every moment now, while we are sat so very comfortably – for now – in the spectator seats. Time and time again, one must constantly force oneself to push aside all feelings and thoughts about morality and justice: a natural phenomenon; the outbreak of forces that have been building up for centuries. God is at work even in war!” [13]

– Curt Blass, 15 May 1940

The diaries of Curt Blass that survived and have been transcribed and compiled by his son Ulrich paint the picture of a vigilant political observer whose attitude towards political events of the time fluctuates between rejection of Hitler and National Socialism on the one hand, and nationalistic and imperialistic views and open admiration for the military successes of the Wehrmacht on the other hand.[14] Blass’ notes begin with the Sudetenland Crisis of 1938: Blass felt that, in claiming the Sudetenland inhabited by the German-speaking minority of Czechia, Hitler was engaging in an irresponsible game of “vabanque”.[15] At the Institute, the events were followed with great tension via French and Swiss radio stations, as the German ones were not trusted:

“The propaganda in our radio and newspapers is of an outrageous primitiveness, or rather unscrupulousness, counting on the stupidity of the listeners and seeking to stultify them. The effect is a complete loss of trust and a flight to foreign reporting and propaganda.”[16]

When Hitler succeeded in negotiating the cessation of the Sudetenland in talks with Great Britain, France, and Italy – but not even including the Czechs – in exchange for a promise of peace, as stipulated in the Munich Agreement of 29/30 September 1938, Blass was more than relieved:

“A. H. has put the world through an enormous test of nerves, but (above all): he himself has passed it. His ‘fanatical’ will has achieved, by force, what he believed to be right and what now, basically, both friend and foe recognise to be right, reasonable and just. […] Had he not succeeded, he would have been the worst criminal; now that he has succeeded, he is once again, more than ever, the magician. – Miracles still happen.” [17]

However, following the November pogroms of 9/10 November 1938, Blass expressed criticism of the National Socialist persecution of Jews:

“Deadly shame over the latest anti-Semitic riots and measures […]. This people has been turned into a pathetic pawn. […] All this is the cynical, satanic murder of hundreds of thousands who cannot even flee. And what is most outrageous is that it is hidden under a cloak of morality and law, which for some is nothing but sheer mockery; but for others, who revere it as a genuine garment of dignity, or at least try to revere it, the last remnants of moral and legal sentiment must perish. What is becoming of our people?!” [18]

Blass also reports on the reactions and the atmosphere at the Institute in the aftermath of the pogrom and Göring’s imposition of the so-called Judenbuße (Jewish Capital Levy) on 12 November 1938, according to which the Jewish victims themselves had to pay for the damage:

“It is of depressing interest to observe the reaction to the issue of Jews. All of the older ones, who still have a vivid memory of ‘law’ and ‘justice’ having a genuine meaning in the German language […] are equally anguished and outraged and full of shame: secretly, of course, in familiar circles. For the younger ones, statements range from carefree schadenfreude, as if it was all just some drunken joke, to calculations of the material damage to expressions of conformity. – The dear [Hans-Joachim von] Merkatz[19], who is so eager to fall into line, broke our awkward silence at lunch with his sanctimonious profundity: ‘If one can agree with fining them a billion…’. ‘Then what?’, I asked plainly, whereupon he fell awkwardly silent.” [20]

Blass had mixed feelings about the outbreak of the Second World War on 1 September 1939: “War has begun. […] I foresee nothing but misfortune for our people, in victory and in defeat. Nevertheless: take courage! ‘God wills it!’”[21] He drew direct comparisons to the outbreak of the First World War, in which he had served as an officer: “Anyone who witnessed the outbreak of war in 1914 recognizes how very different people felt then, compared to how they feel now. The National Socialist act of our national misfortune is likely to be drawing to a close.”[22] However, Blass’s rejection of this war, which he considered to be “unjust”, in contrast to that of 1914/18, was mixed with sceptical acclaim: “The army’s achievements in Poland are both gruesome and astonishing.”[23]

“God wills it.”, Curt Blass, undated [24]

Blass described Christmas 1939, which he celebrated in his Schlachtensee villa with his family, as somewhat surreal (“The war seems strangely faraway.”). One ate “rich stollen” and drank hot chocolate. “Then [my wife] Hanni sat down at the grand piano and I in my father’s old armchair.” His daughter Cordula also played “quite nicely” on the piano, and his son Utz “delighted me with the first movement of a rather difficult violin concerto by Mozart, which he performed very well, with his cheeks bright red.” Only the tree was a little smaller that year, and dinner was “of course much more modest […] than usual”. “And with the deep sense of gratitude that one can only experience now, during the war, one slips under the blanket to sleep, confident that it will be undisturbed.”[25] But the Christmas spirit did not last long. In the following days, Blass felt “quite lost” and met with his friend and boss Viktor Bruns several times. On 30 December 1939, Blass joined Bruns’ family in the celebration of the Institute Director’s 55th birthday, which was overshadowed, however, by the war and the crimes of warfare:

“A somewhat awkward atmosphere. Bruns was not feeling well, stuck on Poland, from where terrible news had leaked. The cold, silent determination with which one seeks to wipe out a people of 22 million is appalling. Dragon’s teeth are being planted for centuries to come. Pondering the fate of one’s own people, one is unable to speak, or even breathe freely.” [26]

Some of the notes that followed these sombre thoughts were quite euphoric, however: Blass was repeatedly carried away with astonishment over the rapid advance of the Wehrmacht (“For us old trench warriors, this war is a miracle.”[27]). But once again, concern and scruples damped his enthusiasm: Blass marvelled at the dynamic of “the flush of victory that has got a hold of all of us” but he was unable to enjoy due to the “repugnant, undignified, moralising propaganda screaming and boasting in the press and on the radio’” which in turn provoked “outraged rejection” in him.[28]

Blass’s ambivalent attitude towards the war and the “Third Reich” can in many ways be considered representative of the majority at the Institute.[29] Blass, a member of the educated bourgeoisie, rejected Hitler, National Socialism, and the persecution of Jews because of the inherent “primitiveness” and brutality. He did not have much faith in Hitler’s foreign policy and feared that he would carelessly drag Germany into a war of uncertain outcome. Yet, at the same time, the World War veteran exhibits “classically” patriotic, but also imperialistic, thought patterns. Like the KWI as a whole, he had high hopes in the restoration of Germany’s status as a great power via military expansion. In Blass, we can observe the peculiar “simultaneity of the non-simultaneous” that becomes apparent upon closer historical examination, and he is actively aware of it: The fact that his life in Berlin was so untouched by the war and the simultaneous unreality of the situation becomes particularly obvious on Christmas Eve 1939. The war is physically faraway, yet it looms over everything.

The Institute as a Community of Fate in 1944/45. Annelore Schulz and the End of the War

The diaries of Annelore Schulz [30]

The surviving diaries of Annelore Schulz begin in 1944. Her writings portray an Institute in a state of emergency. The war was already having a significant impact on life in Berlin and on the KWI, which had been subjugated to the Oberkommando der Wehrmacht (High Command of the Wehrmacht, OKW) and the Oberkommando der Marine (High Command of the Navy, OKM) since 1939 and advised them on matters of international law. Due to the intensifying Allied air raids on the German capital, it had been decided to relocate most of the Institute’s valuable library and thus distribute the Institute’s operations to various locations: While the research fellows, whose work exempted them from military service, remained in the Berlin Palace with a few secretaries and the library’s core collection on international law (of war), from January 1944 onwards, more than 115,000 books, parliamentary papers, journals, and documents, accompanied by some of the Institute’s staff, were moved to two estates and an unused, vacant inn in Züsedom and Kleisthöhe in the Uckermark region, some 140 kilometres from Berlin.[31] As a librarian, Annelore Schulz played a key role in relocating the library and the catalogues. Between January and July 1944, Schulz commuted between Berlin and Kleisthöhe and Züsedom, before remaining in Züsedom permanently, from August 1944 to March 1945, due to the war situation.

Annelore Schulz at a window at Berlin Palace, photograph taken in 1931 [32]

Schulz’s diaries are dominated by descriptions of the everyday professional and personal life of women during the war. Political events and the work of the Institute itself play hardly any role. Instead, she documents the attempts to maintain a relatively normal life (at the Institute), between bombings and the air-raid shelter.[33] Social events gained particular importance during the war: the frequent “hen parties” with female colleagues and the celebration of birthdays at the Institute served not least to maintain morale:

“Arrived at [Berlin] Palace at 9:30 a.m. Miss [Cornelia] Bruns’ birthday. Maria, Gertrud Heldendrung, and I are gifting her a pot of tulips and Ernst Jünger’s ‘Storm of Steel’. […] Then, we have a very nice birthday celebration […]. At 12, major alarm […]. 2.30 p.m, very nice coffee party together with Miss Bruns and Miss von Rehekampff, with real coffee! We savour it. Then I continue searching for [Gerhard] Ritter’s book Machtstaat und Utopie [English title: The Corrupting Influence of Power] which is desperately missed – with the help of Dr Blass I’m able find it under ‘AA I O’.” [34]

The women led active social lives outside of the Institute as well, coming together most frequently at “Cörnchen” Bruns’ house, were they were also joint by Annelore Schulz’ “neighbour” Martha Krause, who she was in a romantic relationship with. This was both known and tolerated within the Institute’s social circles.[35] One also enjoyed Berlin’s cultural life as long as it went on. In January 1944, upon invitation of Bruns’ daughter Hella and during working hours – but with the permission of Curt Blass[36] – Annelore Schulz attended first-rate opera performances and, shortly afterwards, a concert, also during working hours, and this time at the invitation of Blass.[37]

Colleagues and a community of fate: Joachim-Dieter Bloch, Ursula Grunow, Alexander N. Makarov, and Hermann Mosler (from left to right) on the roof of Berlin Palace (undated) [38]

“Around 12:30 p.m., the two gentlemen [Mosler and Müllenhöfer] return and start removing the pieces of wall with an axe and a crowbar first, one after another, then Dr Mosler laboriously repairs the front door so that it can be closed again […], Mr Müllenhöfer repairs the wardrobe, and the windows are boarded up with cardboard. They want to leave the rest of the wall between the bedroom and living room, as protection – I’m not entirely happy about that. At around 3.30 p.m., Dr Blass arrives with Mr Weiss. I am touched by their willingness to help. Dr Blass takes down the curtains.”[39]

Annelore Schulz and her colleagues were also concerned about the fate of Berlin Palace, as they identified strongly with their workplace.[40] In May 1944, the palace was hit and damaged by bombs for the first time, but the Institute’s premises on the top floor remained intact until 25 June 1944, when the roof was destroyed and the Institute had to move to the first floor:

“The latest devastation [on] Unter den Linden [boulevard] is staggering. And then the palace. You can see the sky through our beloved window front! The bare walls can be seen from afar. Our entire side is burnt out. What’s more: Mr Weiss and Mr von Gretschaninow – the former lost many personal belongings. Finally found Miss Bruns. And then it’s time to carry books – all morning and afternoon, the entire staff is carrying the canon law department to the basement, having all kinds of fun in the process – the camaraderie is nice. Lots of mourning with Miss Bruns and Dr Blass!” [41]

Until the final destruction of the Institute’s premises on 3 February 1945, operations continued at Berlin Palace, before being relocated to Viktor Bruns’ private home in Zehlendorf.

“Splendid Isolation”. Kleisthöhe Manor, March to July 1944

Kleisthöhe Manor, before 1945 [42]

Annelore Schulz spent the last year of the war mainly at the manor houses of Kleisthöhe and Züsedom, where she looked after the Institute’s relocated library. Her notes on life there reflect a peculiar mixture of apocalyptic expectations, denial of reality and a last resurgence of the upper-class aristocratic lifestyle, which, at least in Brandenburg, came to an irrevocable end after the war and which Alexander N. Makarov would later describe as a “world gone by”. [43]

After the relocation of the books had begun in January 1944, Annelore Schulz spent several months commuting between Berlin and the manor houses, where her job was to put up the books in the rented rooms so that they could be used for the Institute’s work. Most of the heavy carrying was done by Wehrmacht soldiers or Soviet prisoners of war organised by Helmut Strebel[44]:

“Feeling spent […] – then the gentlemen are back for lunch: Makarov and Gretschaninow. […] The three transports arrive at 4 p.m. Immediately, the carrying of books to the attic begins with ‘Italy’; the Russians, really nice and tidy guys, carry upstairs (in a chain) and go about it very intelligently. Up there, everything is stacked up in a complete muddle – how will it ever be sorted? – ‘France’ and ‘Italy’. After supper, where everyone is served pea soup, we continue until around 9.30 p.m. We have a lot of fun, laugh a lot, Miss Auburtin was able to have her beautiful chest of drawers delivered, and Prof. Makarov’s sofa is placed in the library as well […]. Then, we sit with Professor Makarov, Schnucki, Miss Auburtin at Mrs Hähn’s, drinking milk mixed with syrup and refreshing our thirsty throats. We want to dance but can’t find the right music on the radio. We go to sleep around midnight – Mr von Gretschaninow is still sorting restlessly. Mrs von Mörner had somebody bring strawberries for Schnucki and me – in sugar!” [45]

Annelore Schulz spent the first few work weeks at Kleisthöhe Manor with research fellow Angèle Auburtin, secretary Gertrud Heldendrung (“Schnucki”), and research fellow Georg von Gretschaninow. The Institute members had their own rooms in the manor house and took part in the everyday life of its owners, the von Mörner family, to some degree (“no typing after dinner”[46]). Despite having left Berlin with a heavy heart, Annelore Schulz quickly took a liking to life in the countryside, which, at least in the beginning, seems to have felt a bit like school trip. She went on long walks with Angèle Auburtin and Georg von Gretschaninow, and the ladies were frequently invited to afternoon tea with the recently widowed Lady of the manor in the “grand salon”, where Annelore Schulz enjoyed the “pleasant conversation, just as I know it from our own circles”.[47] Auburtin and Schulz often spent long evenings together: “While I’m darning [socks], Dr Auburtin plays the lute, sings very beautifully and explains a few things about playing the lute to me.” [48] The grand piano was also used extensively, with Irene Hähn and Alexander N. Makarov playing “wonderfully” for the staff during their lunch break or after work.[49] According to Annelore Schulz’ notes, the time spent at the Kleisthöhe Manor in the spring of 1944 felt like a different world or, as her colleague Irene Hähn put it, a “splendid isolation”.[50] Berlin, the air raids, the war itself, seemed far away. Moreover, arranging the books was not usually a task that took up the whole day, leaving plenty of free time:

“Started organising ‘GB V’ out on the terrace, spent the day sorting in [the books] on my own – but finished at coffee time! Washed with hot water, dressed up again, nice and beautifully in my dirndl, went to the garden with a book, read and slept under the chestnut tree in the back – dear Lumpi lay down next to me. Went on a walk with Professor Makarov after supper, a wonderful evening” [51]

In April 1944 (during working hours), Annelore Schulz edited Curt Blass’ “very charming” autobiography, which remains unpublished to this day. [52] Blass did however publish a collection of poems titled Innere Melodie (“Inner Melody”) in June 1944, which he gifted to several members of the Institute.[53]

Communal lunch: a tradition (pictured here back at Berlin Palace). Victoria Rienäcker, Ruth von Braumüller (later Bishop), Charlotte Zowe-Behring, Else Sandgänger, Annelore Schulz, and Ellinor Greinert (from top left), photo taken around 1935 [54]

But it was not all sunshine: conflicts and “hierarchical squabbles” arose, particularly among the female staff, mostly between Annelore Schulz and Angèle Auburtin. Although the two women had got on well at first, Schulz felt that Auburtin, as a research fellow, was increasingly trying to distance herself from the non-academic female staff. [55] There were frequent arguments between Auburtin and Schulz, who felt that Auburtin was relegating her to “menial tasks”; “As educated people, we don’t let it show at dinner, however”.[56] When Hermann Mosler was due to visit from Berlin, tensions ran especially high – with Auburtin, not with Mosler himself, whose authority Schulz (albeit grudgingly) recognised: “Mosler is now an Advisory Consultant in the OKW’s Advisory Office – a powerful man”.[57] Although Angèle Auburtin was clearly “superior” to the other women in the Institute’s hierarchy, it seems to have fallen within her remit to cook for the Institute staff at Kleisthöhe Manor (but “everything’s so bland and undercooked”).[58] Yet, as often as the two women clashed, they always reconciled.[59]

Institute Director Carl Bilfinger (second from right) visiting Kleisthöhe Manor in July 1944. With: dog Lumpi, Sophie von Gretschaninow (?), Georg von Gretschaninow, unknown, Angèle Auburtin, and Alexander N. Makarov (from left to right) [60]