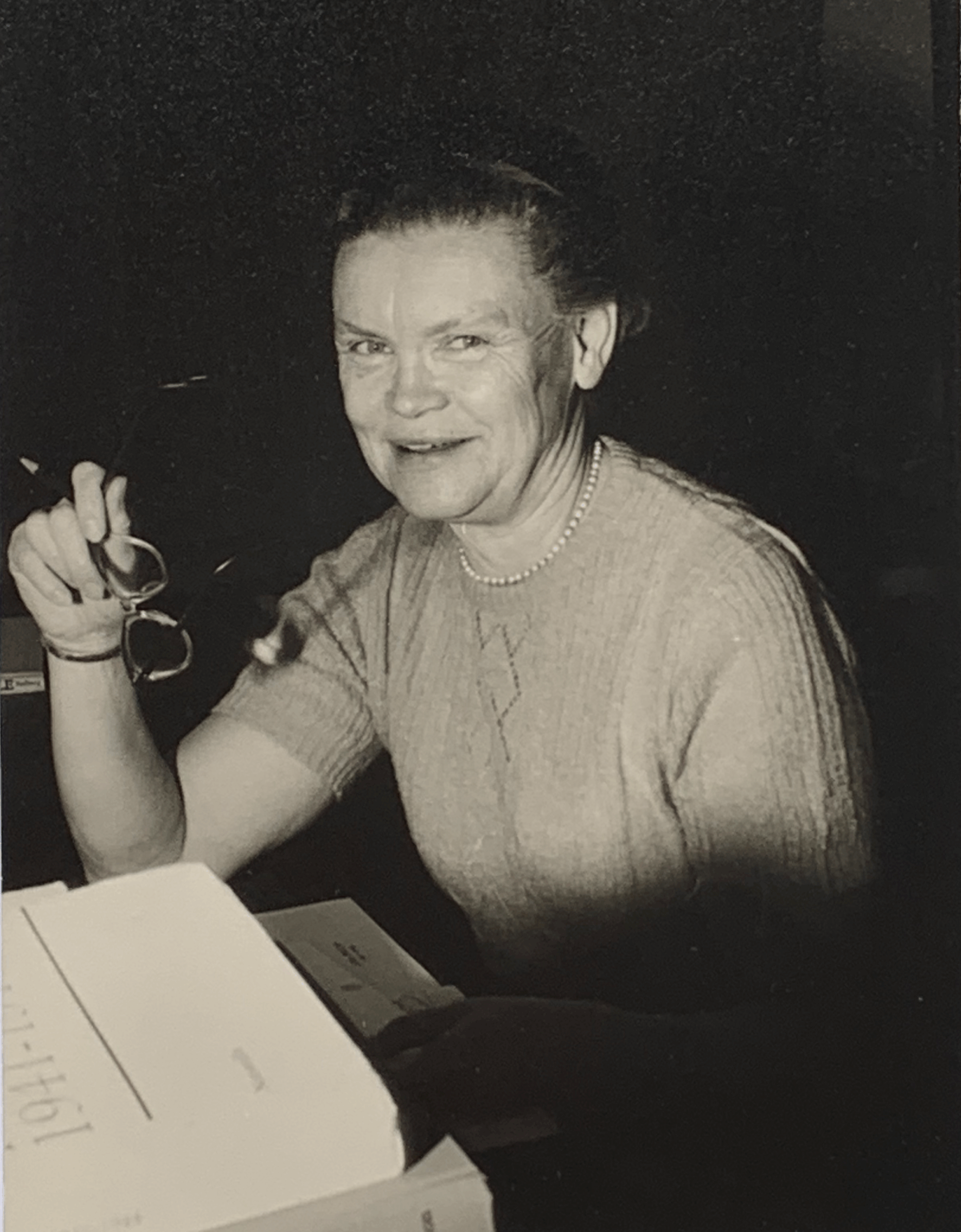

Annelore Schulz gehörte über Jahrzehnte zu den prägenden Personen des Institutslebens. 1906 geboren, war sie nach einer Ausbildung zur Diplom-Bibliothekarin für den mittleren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken am 1. Januar 1929 im Alter von 22 Jahren in den Dienst des KWI in Berlin eingetreten.[1] Dem Institut sollte sie dem Rest ihres Lebens treu bleiben. Erst 1985 ging sie, fast 80-jährig, nach 56 Dienstjahren in Heidelberg in den endgültigen Ruhestand.

Ist Annelore Schulz in der heutigen Erinnerungskultur des Instituts weitgehend vergessen, wurden ihre Verdienste zu Lebzeiten vielfach gewürdigt: Anlässlich ihres 40-jährigen Dienstjubiläums hob Hermann Mosler nicht nur die „Qualität ihrer fachlichen Leistung“ hervor, er betonte ihre Bedeutung bei der Rettung der gegen Kriegsende ausgelagerten Bibliothek des Instituts: „Sie hat dessen ganze Entwicklung in guten und schlechten Zeiten miterlebt und sich insbesondere in der schweren Periode der ersten Nachkriegszeit menschlich sehr bewährt.“[2]

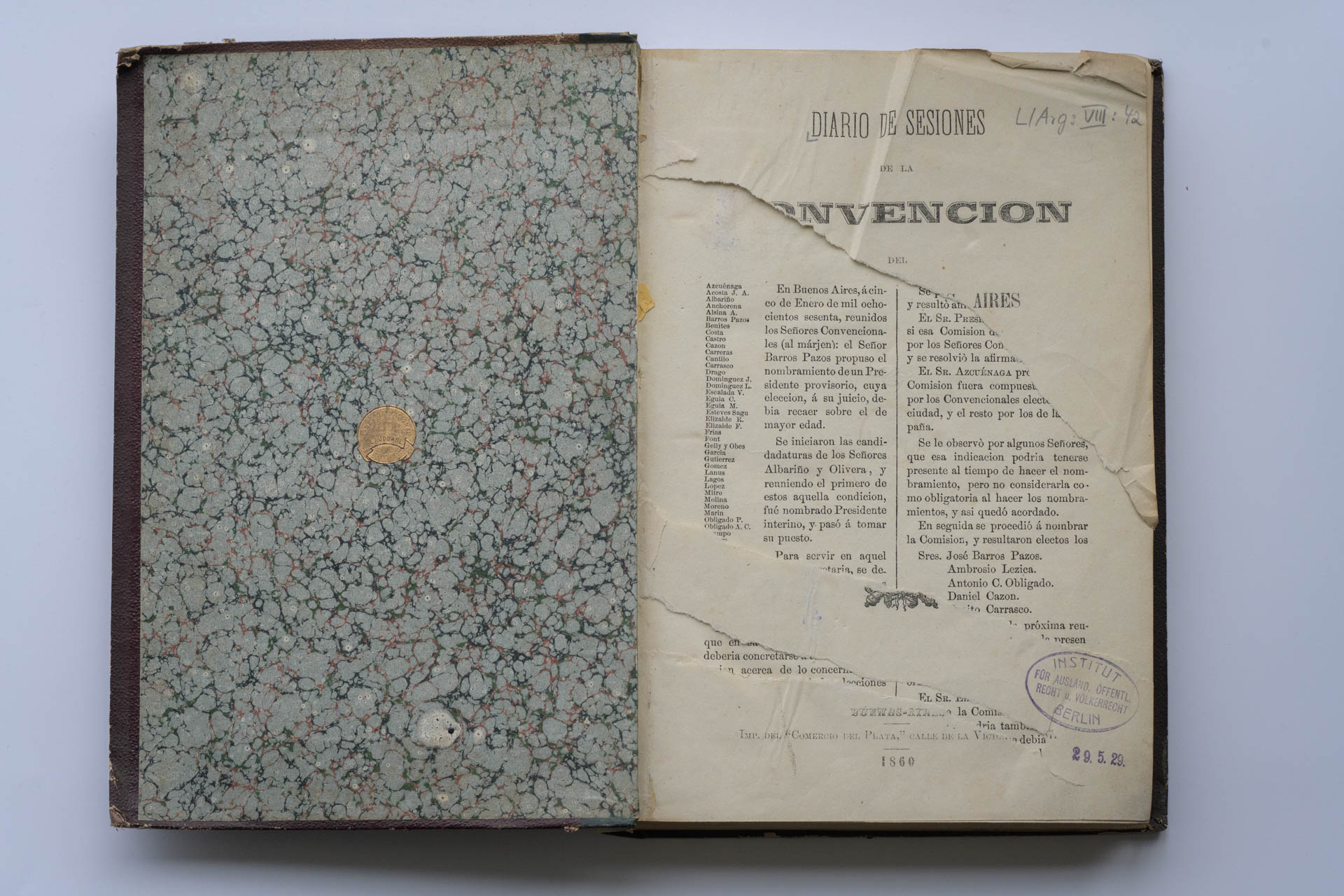

1966 verfasste sie, 20 Jahre nach den Ereignissen, auf Bitten von Kolleginnen und Kollegen einen ausführlichen Schreibmaschine-Bericht mit dem Titel „Die Rückführung unserer Institutsbibliothek aus der Uckermark nach Berlin-Dahlem 1946 nach meinen Tagebuchnotizen“, der jedoch nie veröffentlicht wurde. In ihrem Bericht schildert sie die Geschicke des Instituts zwischen September 1945 und Mai 1946. Nach der Zerstörung des Berliner Schlosses im Februar 1945 war das Institut notdürftig im Privathaus des verstorbenen Direktors Viktor Bruns in Zehlendorf untergebracht. Die wertvolle Bibliothek war bereits 1944 auf zwei Gutshöfe und eine Gastwirtschaft in die Uckermark ausgelagert worden. Ein Großteil der Bücher wurde im Krieg zerstört, der restliche Bestand war aufgrund der chaotischen Nachkriegsverhältnisse durch Plünderungen, unsachgemäße Lagerung und Nutzung als Brennmaterial durch Flüchtlinge und die Uckermärkische Bevölkerung stark gefährdet. Zusammen mit der Direktionssekretärin Ellinor Greinert gelang es Schulz unter großen persönlichen Anstrengungen und nicht ohne Gefahr, 25.000 Bücher und bibliotheksbezogene Unterlagen aus der sowjetischen Besatzungszone zu bergen und nach Berlin zurückzubringen.

“Die Rückführung unserer Institutsbibliothek aus der Uckermark nach Berlin-Dahlem 1946 nach meinen Tagebuchnotizen”

Das Tagebuch von 1946[3]

Am 19. September 1945 kam ich nach dem Zusammenbruch das erste Mal wieder in das Institut nach Berlin-Zehlendorf, Sven-Hedin-Straße 19; heute ist das Haus von einem späteren Käufer dem Erdboden gleichgemacht. Seit dem Bombenangriff am 4. Februar 1945, wo die Institutsräume im obersten Stockwerk des Berliner Stadtschlosses in die Tiefe gerissen wurden (die Bombe traf das Zimmer von Herrn Dr. Blass), hatte das Institut seinen Sitz im Bruns‘schen Haus, das von Frau Professor Bruns und ihrer Tochter Hella Noltenius mit beiden Kindern der Luftangriffe wegen schon verlassen worden war.[5] Herr und Frau Kretschmer[6], die ihre Wohnung im Schloss eingebüßt hatten, zogen als Hausmeisterehepaar des Instituts mit auf die Sven-Hedin-Straße.

Von Juli 1944 bis 9. März 1945 war ich allein in unserer Ausweichstelle Züsedom, Uckermark, zwischen Prenzlau und Pasewalk, bei der Familie von Arnim mit unsern alphabetischen und systematischen Katalog und circa 25 000 Büchern gewesen, in ständiger Fühlungnahme mit der Berliner Zentrale und der Ausweichstelle Kleisthöhe, Uckermark, zwischen Prenzlau und Strasburg. Am 15. Januar 1945: letzter Besuch im Berliner Institut, mit Herrn Dr. Blass und Herrn Dr. Mosler gesprochen; am 2. Februar noch Telefon mit Kleisthöhe, Herrn Dr. Mosler. Allmählich hörten die postalischen Verbindungen auf, denn am 12. Januar war die russische Offensive in Ostpreußen erfolgt, die Flüchtlingsströme blockierten alle Verbindungen. Ab Ende Februar standen die Russen mehrere Wochen vor Stettin fest, alles westlich der Oder rüstete zur Flucht, in Kleisthöhe war nur noch unsere Sekretärin Frau Irene Hähn [sic: Haehn][7] geblieben. Am 9. März eröffnete mir Herr von Arnim, dass ein Luftwaffenstab noch am selben Tage nach Züsedom ins Schloss gelegt würde, der die von uns mit Büchern belegte 2. Etage beschlagnahmt hätte. Die Bücher wurden ordnungsgemäß von Soldaten dicht gestapelt, was ich noch sah. Ich selbst hatte Gelegenheit, mit einer Schwester von Herrn von Arnim in der Nacht zum 10. März von einem LKW der Wehrmacht nach Halle mitgenommen zu werden. Wie für den Notfall vorgesehen, gelang es noch bis Ende März, meine Angehörigen aus Dresden nach Baasdorf bei Köthen auf ein Gut zu bringen, wo auch ich, in Einverständnis mit Herrn Dr. Blass, zunächst verblieb.

Erst nach dem 1. Juli 1945 konsolidierten sich langsam die Verhältnisse. Das Berliner Institut in Berlin-Zehlendorf gehörte seitdem zum amerikanischen Sektor, während Teile Mitteldeutschlands (Baasdorf) gleichzeitig im Austausch zur russischen Zone geschlagen wurden. Dies erleichterte die Reisemöglichkeiten, die Elbe bildete keine Grenze mehr. Allmählich begannen die Postverbindungen. Mit Fräulein Bruns und den Schwestern von Herrn von Arnim nahm ich Kontakt auf, erfuhr von dem tragischen Ende der Flucht von Herrn von Arnim in den ersten Apriltagen,[8] aber auch, dass das Schloss Züsedom noch stehe, zwar von Flüchtlingen besetzt, aber unsere Bücher, aller Vermutung nach, noch vorhanden seien. Ich bot im Institut meine Hilfe zur Rückgewinnung der Bücher an.

Die Bruns’sche Villa in der Sven-Hedin-Straße 19. Zwischen 1945 und 1947 provisorischer Institutssitz [9]

So fuhr ich am 17. September nach Berlin, landete aber erst am 19. dort; zwei Übernachtungen auf Bahnhöfen, gottlob ohne Plünderungen. Auf der Sven-Hedin-Straße: große Wiedersehensfreude mit Fräulein Bruns, Fräulein Gertrud Heldendrung, Frau Grunow, Herrn Weiss, der das Institut durch die schwersten Tage durchgeschifft hatte, Herrn und Frau Kretschmer.[10] Es erschütterte mich, vom Schicksal von Herrn Dr. Bloch zu hören, der als Nachfolger von Herrn Dr. Blass ab Mitte April die Verantwortung für das Institut getragen hatte. Am 20. September treffe ich sogar Herrn Dr. Friede[11], der erst kürzlich aus Meiningen zurückgekehrt ist, und unsern neuen Chef, Geheimrat von Lewinski[12], im Institut an. Beide sprechen schon davon, dass ich mit nach Züsedom soll, um dort nach dem Rechten zu sehen. Auch meine Beurlaubung vom Institut statt Abbau wird besprochen.[13] Am 23. September Rückfahrt nach Baasdorf, nachdem ich mich noch um restliche Sachen in meiner nun anderweitig besetzten Wohnung auf dem Hohenzollerndamm bemüht hatte. Ab 30. September wurde der Zuzug nach Berlin gesperrt.

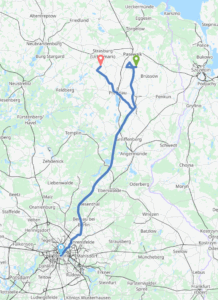

Kleisthöhe (rot) und Züsedom (grün) in der Uckermark. Circa 140 km von Berlin entfernt[14]

In der Folgezeit bereitete Fräulein Greinert[15], der spiritus rector der Rückführung unserer Bücherbestände, die Erkundungsreise in die Uckermark vor. Auch mit Frau von Mörner[16], Kleisthöhe, stand ich wieder in Briefwechsel. Das Kleisthöher Schloss war niedergebrannt mitsamt unseren kostbarsten Abteilungen („Völkerrecht“, circa 60 000; „Großbritannien“, circa 9 000, „Italien“, circa 6 000; „US-Monographien“, circa 5 000; „Frankreich-Monographien“, circa 7 000 Bände; dazu die Gesetzessammlungen von sämtlichen Ländern; Totalverlust: Völkerrecht, Großbritannien, Italien). Aber in Schlepkow waren unsere Bücher noch im Gasthof vorhanden. Von März bis Juli 1944 war ich tätig gewesen in Kleisthöhe, hatte im August die von Berlin laufend eintreffenden Lastwagen mit unseren Büchern im Gasthofsaal in Schlepkow mitaufgestellt – ein täglicher Marsch von Kleisthöhe über Hetzdorf nach Schlepkow, unserer dritten Ausweichstelle – so kannte ich die Umgebung und Menschen recht gut. Die vierte Ausweichstelle Neuensund (Uckermark) mit Parlamentspapieren (außer Deutschland und USA) lernte ich erst später bei der Rückführung kennen. In der fünften Ausweichstelle Blücherhof (Mecklenburg) im Entomologischen Institut wurden Akten und die von Buchbinder Triemer[17] und einer Photographin hergestellten Filme der systematischen Kataloge ausgelagert, die teils gerettet wurden, aber aus verschiedenen Gründen keine Verwendung mehr fanden. Erst im März 1946 war es soweit, dass die Erkundungsfahrten beginnen konnten und ich entnehme nun Einiges wörtlich aus meinem Tagebuch.

„Grausamer Anblick in der Morgendämmerung“. Aufbruch nach Züsedom

Schloss Züsedom, 1944[18]

4. März [1946], Montag: Abends Telegramm vom Institut, ich möge wegen Reise nach Züsedom kommen. Telegraphisch zugesagt.

5.–7. März [1946], Dienstag bis Donnerstag: Reise nach Berlin in Kälte und Nässe, Umleitungen, Bahnhofsnacht in Belzig. 7. März, 4 Uhr früh ab Belzig; 7.30 Uhr in Wannsee; 8.30 Uhr im kalten Zehlendorfer Institut. Frau Kretschmer verwöhnt mich mit einem Kessel heißen Wassers, Bohnenkaffee und Weißbrot. Herr Kretschmer teilt mir mit, dass ich nachmittags mit Fräulein Greinert die Erkundungsfahrt durch die Uckermark machen soll, danach soll ein Lastkraftwagen, den er sich anheischig macht zu besorgen, mit uns die Bestände einholen. 12.30 Uhr noch Essen im Institut, das Frau Kretschmer schmal aber schmackhaft leistet. Danach gestartet, zunächst mit Fräulein Heldendrung. Gegen 15 Uhr Fräulein Greinert auf dem Stettiner Bahnhof getroffen. Sie hat die Fahrkarten und Ausweise, die mit Schwierigkeiten vom Institut besorgt wurden. Im Zuge über eine Stunde gewartet, 16.30 Uhr geht es los. Wir haben Sitzplätze im dunklen Abteil, es ist eine tolle Fülle. Lange Gespräche mit Fräulein Greinert über das Institut, stundenlange Aufenthalte, die Russen werfen die Leute aus der 2. Klasse heraus, die dann nachts kaum noch bei uns einen Stehplatz finden. Statt 21 Uhr ist der Zug am nächsten Morgen um 4 Uhr in Pasewalk, der ersten Stadt westlich des russischen Stettins.

Ellinor Greinert, Zeichnung Marie Bruns, undatiert [19]

8. März [1946], Freitag: Wir wandern durch die dunklen Straßen, denn im Bahnhof kann kein Apfel zur Erde fallen: Flüchtlinge, Säcke, Russen. Gerade hören wir noch, dass wir zur weiteren Erlangung von Fahrkarten einen Entlausungsschein nötig haben. Am Marktplatz nur Ruinen, grausamer Anblick in der Morgendämmerung, zumal die Erinnerungen an die bekannten Geschäfte, die Post, wach werden. Schließlich enden wir doch noch für anderthalb Stunden im Flüchtlingslager, aber der Eindruck ist so ergreifend – was wir atmen, hören, sehen – dass wir die Stätte mit dem ersten Tageslicht verlassen, um uns im Städtischen Krankenhaus früh um 7 Uhr entlausen zu lassen, Kostenpunkt 1,50 RM. Vergeblich bemühen wir uns im Städtchen um einen Wagen nach Züsedom. Auf der Superintendentur bei Pfarrer Friedrich, mir noch bekannt von Arnim’schen Zeiten, weiß man hierfür auch keinen Rat; ich hatte den Eindruck, der Pfarrer wollte sich aus der Angelegenheit heraushalten. Im Wartezimmer konnte Fräulein Greinerts Kaffee etwas angewärmt werden, damit erschöpfte sich die Hilfe von Pfarrer Friedrich.

So ziehen wir denn gegen 8.30 Uhr zum Tor hinaus per pedes apostolorum. Eisiger Nebel kommt von der Uecker herauf, die Erde in Frost und Schnee gebannt. Da sehe ich ein Wägelchen mit Schild „Damerow“, das uns auch willig mitnimmt: Wir sitzen im Kastenwagen im Stroh, vorbei geht’s am Kirchenforst, dann weiter die Chaussee über Rollwitz, später ein grundloser Landweg von Weiden eingesäumt, rechts und links endlose Felder, die im Jahr zuvor brach lagen, Kolkraben. So kommen wir von hinten an den Damerower Park, in dem die Ruinen des Winterfeldtschen Schlosses ragen. Die anderthalbstündige Fahrt hat uns kalt gemacht, wir sind froh, nun laufen zu können nach Züsedom. Endlos die Felder, die Weite. Erde und Himmel sind weiß ohne Absatz. Einen Menschen sehen wir von weitem kommen – wie erleichtert sind wir: Es ist Frau Meier, die Tochter vom Rendanten Beelemann, die noch immer den Postdienst versieht und mit dem Spitz auf den Landstraßen unterwegs ist. Nach herzlicher Begrüßung gibt sie uns einige Tipps: Nur ein russischer Kommandant ist in Züsedom, wegen der Brennerei. Alle Kartoffeln, selbst Saatkartoffeln, der gesamten Uckermark müssen hier abgeliefert werden, um Schnaps für den Russen zu brennen.

„Ein Bild der Vernichtung“. Die Spuren des Krieges sind bis heute sichtbar [20]

Und dann liegt Züsedom unverändert da, Schloss, Hof, Stallungen, nur Schlagbäume sind errichtet. Wir pirschen uns ans Schloss heran, die Türen stehen offen, die Fenster sind entzwei, Flüchtlinge machen sich zu schaffen. Ziemlich unbemerkt können wir durchs Haus streifen, in dem nur noch die riesigen alten Schränke stehen – alles ein Bild der Vernichtung. Im Saal oben liegen in großen Stapeln unsere Bücher (Congressional Records). Der systematische Katalog steht, nur wenige Schübe leer. Vom alphabetischen Katalog ist noch eine einzige Kapsel, statt circa 325, vorhanden. Die Schulkinder benutzen sie als Hefte. In Haufen liegen die alphabetischen Zettel verstreut. Keine Spur vom Schlagwortkatalog. Sonst fehlt alles weitere Inventar, wie Schreibmaschinen und so fort. Die New York Times wird zum Anheizen benutzt. Mein geliebtes Dachstübchen leer.[21] Im zweiten Stock besonders sind die Neusiedler am Werk, es sich in den ehemaligen Gastzimmern wohnlich zu machen.[22] Hier lagen die großen amerikanischen Serien des National Reporter System. Dann kehren wir im Haus des Rendanten Beelemann ein: Überraschung und Freude. Der alte Herr Beelemann kämpft mit den Tränen, sein Rechtssinn und seine Treue zum Haus Arnim kommen immer wieder zum Ausdruck. Er und seine Frau haben jetzt alle Arbeiten für den Bürgermeister Rosenthal, den ehemaligen Gärtner, und für die Bodenreform zu erledigen, keine kleine Aufgabe. Es gelingt auch sogleich den russischen Kommandanten zu sprechen an der Kleinbahn, die jetzt auch Personen befördert. Hier nimmt er gerade mit einem deutschen Gendarmen den Menschen die anzuliefernden Kartoffelsäcke ab. Fräulein Greinert erfährt im russisch geführten Gespräch[23], dass unsere Bücher von der Kommandantur in Brüssow beschlagnahmt seien, der Kommandant viel auf Jagd und daher schwer zu sprechen, und die Erlaubnis zum Abtransport besser gleich bei der russischen Kommandantur in Berlin einzuholen sei. Damit waren wir abgefertigt.

Infolge allerlei Ordnungsarbeiten, die sich doch ergeben, nehmen wir das Angebot von Beelemanns, bei ihnen zur Nacht zu bleiben, dankbar an. Wir dürfen zum Mittagessen bei einem Graupeneintopf mithalten, der uns so wohltut, während uns Beelemanns von der Bodenreform in Züsedom berichten, die sich ja in jedem Dorf fast anders auswirkt. All das, auch die Nachrichten von Arnims, interessiert mich sehr. Im Haus des ehemaligen Verwalters Schrader sehen wir unsere Deutschland- und Österreich-Abteilungen in ziemlich wilden Haufen. Hier bat uns Frau Dannemann, sie von Arnim’schen wertvollen Kleinmöbeln […] zu befreien, ebenso wie die ehemalige Jungfer Frau Bethke die aufgerollten Ölbilder der Schwester von Herrn von Arnim los sein will. Später haben wir bei den Transporten da Hilfe geleistet. Im Schloss sammeln und retten Fräulein Greinert und ich was in unseren Kräften steht, suchen aus dem Schmutz die systematischen Karten zusammen, die wir finden, um wenigstens diesen Katalog ziemlich vollständig zu haben. In der Nacht werden 40 Siedlerfamilien erwartet, die im Schloss untergebracht werden sollen, deshalb sind die Schulkinder am Werk, wieder einmal die Bücher umzustapeln, wozu wir nun Direktiven geben können und aus Winkeln nasse und beschädigte Bücher zusammensuchen. In der Dunkelheit gehen wir noch in die Keller, die so gut wie ausgeraubt sind. Aus meinem großen Rohrplattenkoffer finde ich noch allerlei persönliche Dinge. Beelemanns verköstigen uns auch am Abend. Wir dürfen auf zwei Liegen im warmen Amts-Wohnzimmer schlafen.

„Wir sinken tief in den verharschten Schnee ein“. Weiterfahrt nach Kleisthöhe und Schlepkow

Schloss Kleisthöhe, 1944 [24]

9. März [1946], Sonnabend: Frau Beelemann umsorgt uns früh, 6h45 verlassen wir das Haus, laufen den Schienen der Kleinbahn nach, wo der Weg einigermaßen gut ist, über Bröllin, in den mir so vertrauten Wald, hier sind wir gegen den Ostwind geschützt. 9.40 Uhr geht der Zug nach Strasburg, den wir glatt erreichen, der Entlausungsschein öffnet uns die Sperre. Kalte Fahrt, wir überlegen am Telegramm nach Berlin. Strasburg bietet ein ähnliches Bild wie Pasewalk – Stadt und Markt zerstört, Russen in den heilen Häusern, armselige Gestalten. Gottlob, dass der Apotheker Steinmetz seine Adlerapotheke noch hat! Wie oft waren wir von Kleisthöhe aus bei ihm und auch jetzt hilft er mit wichtigen Arzneien, lässt uns in sein warmes Wohnzimmer. Dann auf nach Kleisthöhe, die Woldegaster Chaussee hinaus und den Fußweg nach Hetzdorf. Fast ungangbar ist der Weg, wir sinken tief in den verharschten Schnee ein, die Orientierung ist erschwert. Im ersten Wäldchen ein frisches Soldatengrab, die alten schönen Bäume stehen noch. Wir versuchen in den Fußtritten einer Männerspur zu gehen. Nach zwei Wegstunden sehen wir den Hetzdorfer Kirchturm und [den] Schlossturm von Kleisthöhe. Quer über die Felder zum Gut Kleisthöhe.

Ungesehen können wir die Schlossruinen umstreifen. Alle Geschosse sind in den Keller abgesunken, einzig unsere Bücherregale ragen heraus, haben dem Feuer standgehalten – und die marmorne Muscheljungfrau steht unversehrt auf der Terrasse. Erschütternd ist dann das Wiedersehen mit Frau von Mörner, als Tagelöhnerin in einer Kate wohnend. Infolge der vielen Bücher auf dem Hausboden brannte das Schloss restlos nieder, das Feuer soll von der SS angelegt worden sein.[25] Von einem nahen Wäldchen aus beobachteten die Kleisthöher den Brand. Hier ist also für unser Institut nichts mehr zu holen. Kurze Rast bei einer Tasse Kaffee, Frau von Mörner berichtet vom Schicksal all der auch mir bekannten Menschen. Weiter nach Hetzdorf, wo wir beim Kaufmann, der uns in Kleisthöhe belieferte, [her]eingucken und viel Schlimmes hören.

„In tollen Haufen durcheinander“. Kriegsbeschädigter Band im Bibliotheksbestand [26]

Im Dämmern schon geht es auf Schlepkow zu – schnell zum Gasthofsaal von Hahns. O Wunder, er steht, während die Scheune links davon total abbrannte. Der Saal ist leer, wieder ein Tanzsaal. Doch rechts und links stehen unsere Regale, teils gefüllt; die Bücher liegen in tollen Haufen durcheinandergeworfen in den Ecken. Gleich erscheint Herr Hahn, sehr sympathisch. Er will die Bücher los sein, beantragte den Abtransport schon in Berlin vergeblich bei der KWG [Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft]; auch Fräulein Heygel, die ehemalige Lehrerin findet sich ein. Viel müssen wir hören von dem grausigen Schicksal der Familie Krug.[27] Herr Krug war der Verwalter des Vorwerks Schlepkow, das zum Graf Schwerin’schen Sitz Wolfshagen gehörte. In dem schönen Gutshaus Schlepkow war Frau Grunow wochenlang aufgenommen für die Einstellungsarbeiten im Gasthofsaal, und wer von uns dort arbeitete, wurde großzügigst von Krugs mittags mitverpflegt. Von diesen Mittagstischen kannte ich auch Herrn Zander, den damaligen Buchführer, jetzt Neusiedler – ein sehr vigilanter Mann. Bei ihm sprechen wir vor und erfahren, dass der Landrat in Prenzlau unsere Bücher beschlagnahmte – und als wir beim Bürgermeister Köhler, schon im Dunkeln, einkehren, hören wir zu unserm Schrecken, dass erst in der vergangenen Woche der Russe Hand auf die letzten Bücher legte. Die Hälfte der in Schlepkow ausgelagerten Bücher schien mir ohnehin abhandengekommen zu sein. Die zahllosen riesigen Stöße in Folio und Quart gebunden, die Gesetzblätter der lateinamerikanischen Staaten, Spaniens, Portugals, Russlands, Frankreichs fehlten, waren als Einwickelpapier benutzt worden. Aber hier waren noch die Bücher der Allgemeinen Abteilung, Kirchenrecht, die französischen Zeitschriften, die Monographien von Russland, Spanien, Portugal. Die Aufgabe war nun, neben der Erlaubnis vom Landrat in Prenzlau, die Erlaubnis des russischen Kommandanten in Strasburg einzuholen, letzteres wird wohl kaum möglich sein. Köhler befürwortete, dass wir versuchen wollen, beim Bauer Strowig heute Nacht unterzukommen. Hier hatte im Sommer 1944 schon gelegentlich Fräulein Röllinghoff, eine Dame vom Institut, gewohnt, die zu Einstellungsarbeiten mit herangezogen worden war. Frau Strowig war Mamsell bei Frau von Mörner [sic: Mörner] gewesen, daher kannte ich sie auch. Diesen netten Leuten fallen wir um 7 Uhr ins Haus und sie nehmen uns auch wirklich für die Nacht auf. Wir dürfen an Pellkartoffeln mit Quark und Salz teilnehmen, bekommen sogar eine Fettschnitte. Herr Strowig erzählt nett und angeregt von aller Armut, in die sie ohne Vieh jetzt geraten sind, während Frau Strowig zur Versammlung musste. In der guten eiskalten Stube sind zwei Liegen, auf denen wir uns dann lang strecken dürfen.

„Wir sind am Ende unserer Kräfte“. Die Sicherung des Buchbestands in Schlepkow

März [1946], Sonntag: Nach einer warmen Morgensuppe trennen wir uns sehr herzlich von Strowigs auf deren Weg zur Kirche. Haben eben noch mit Herrn Zander unsere Pläne besprochen und machen uns dann über Hetzdorf, Kleisthöhe, Fahrenholz, Güterberg nach Strasburg auf. Eisiger Wind, doch der Weg ist besser als gestern. Im früheren Strasburger Postgebäude ist die russische Kommandantur. Schnell verschafft uns Fräulein Greinert Eintritt, und schon nach kurzer Wartezeit schenkt uns der Kommandant Gehör, ruft noch eine Dolmetscherin dazu, und es gibt eine ganz angeregte Unterhaltung mit dem ehemaligen Journalisten über die Bücher unserer Russlandabteilung. Schließlich erhalten wir eine Bescheinigung für den Bürgermeister Köhler in Schlepkow, die die Erlaubnis zum Abtransport der Bücher beinhaltet. Wir sind beide am Ende unserer Kräfte, kaum noch fähig, uns so recht über den großen Erfolg zu freuen. Bei dem eisigen, unfreundlichen Wetter sind wir froh, von 14 Uhr an eine stille Ecke im Wartesaal zu finden, wo wir sogar Suppe und Kaffee bekommen können. Wider Erwarten geht um 19.30 Uhr noch ein Zug nach Pasewalk hinüber; hier wieder eine Bahnhofsnacht im düsteren, überfüllten Wartesaal auf dem Fußboden – mit allerlei Zwischenfällen.

Gasthof Hahn in Schlepkow, 2020 [28]

11. März [1946], Montag: Ab 4 Uhr angestellt für den Berliner Personenzug, in dem wir dann sogar Sitzplätze bekamen. Unterwegs singen Männer in unserm Abteil ganz reizend mehrstimmig Volkslieder. 6.30 Uhr in Prenzlau, nach dem Zug für Brüssow umgetan – wir möchten den russischen Kommandanten dort noch sprechen – aber die Eisenbahnschienen dorthin sind abmontiert. Für Herrn Zander, Schlepkow, geben wir noch einen Brief in einer uns angegebenen Familie ab, teilen unsern Erfolg in Strasburg mit und unsern Plan, wenn irgend möglich noch in dieser Woche die Bücher abzuholen. Im einst feudalen Landratsamt ausgeruht und gewartet. Die bunten Glasfenster tragen die Wappen des uckermärkischen Adels. Um 8 Uhr schon können wir den Vertreter des Landrats sprechen, der sofort schriftlich die Erlaubnis zum Abtransport der Schlepkower Bücher gibt. Auch Bürgermeister Köhler tritt noch auf – unsere Aufgaben sind damit hier erfüllt. Durch viel Reden hatte ich in Pasewalk D-Zug-Karten erkämpft, so können wir gegen 9 Uhr in drangvoller Fülle die Rückfahrt antreten; zwei Stunden Verspätung. Fräulein Greinert und ich sind nun auch am Ende unserer Kräfte. 14.30 Uhr landen wir im Institut, wo Herr Dr. Friede, Fräulein Bruns und Herr Kretschmer schon voller Spannung uns und unsere Berichte erwarten. Eine sofortige Fahrt nach Schlepkow wird beschlossen; wenn nur Herrn Kretschmers Gewährsmann den Wagen bekommt! Seit einiger Zeit schon war Herr Kretschmer sehr engagiert mit Transportmöglichkeiten.

„Vor unsern Augen noch reißen sie sich Blätter aus den Büchern“. Abtransport der Bücher aus Schlepkow

Fräulein Bruns nimmt mich in rührender Weise für die nächsten Tage auf. Täglich im Institut vorgesprochen, gedrängt, gewartet auf den Schlepkower Transport, der von Tag zu Tag hinausgeschoben werden muss. Wieder eine Absage für Dienstag, den 19. März: die Straßen sind zu unsicher, der Russe requiriert die Wagen einfach auf den Straßen. So beschließe ich, am 19. nach Baasdorf zurückzufahren, wofür auch Herr Dr. Friede völliges Verständnis hat. Aufs großzügigste erkennt er meine Tätigkeit an und ich erhalte außer den Fahrtkosten noch 150 RM für diese 14 Tage. Fräulein Greinert unterzeichnet mir eine Reisebescheinigung, auch für die spätere Rückkehr nach Berlin; mehr als drei Stunden dann auf dem Bezirksamt und MER [Mitteleuropäischen Reisebüro] Zehlendorf zugebracht, um eine D-Zug-Karte nach Halle zu erhalten, bekomme aber nur eine Fahrkarte zum Personenzug Wannsee–Belzig zum 20. März früh 6.55 Uhr – auch dieser Zug ist eigentlich schon ausverkauft. Schwierigkeit mit einem falschen 50 RM Schein, sogenanntes Notgeld, den ich aber auf dem Bahnhof loswerde. Am 20. März dann abends um 19 Uhr in Baasdorf gelandet.

24. März [1946], Sonntag: Nach Tisch die Alarmnachricht, dass ich am nächsten Tag nach Aken muss, mit circa 100 Leuten aus dem Dorf, um für mehrere Tage Maschinen abzumontieren für die Russen. Der Bürgermeister ist unerbittlich – erst am 25. März [1946], Montag, schaffe ich es in Köthen im Stadthaus bei einem russischen Major mich mit meiner Institutsreisebescheinigung von Aken loszukaufen, habe dann die Bemerkung „Frei lassen“ auf meinem Berlin-Ausweis.

27. März [1946], Mittwoch: Mittags Telegramm vom Institut: Am 27. erste Fahrt in die Uckermark. Mein Kommen zu weiteren Fahrten anheimgestellt. Ich bin entschlossen, nach Berlin zu fahren, obwohl die Luft von Kriegsgeschrei wieder erfüllt und das Dorf voller Russen ist. Bis 12 Uhr nachts noch geschrieben, unter anderem [einen] Brief an Herrn Dr. Mosler.

28. März [1946], Donnerstag: Mittags Baasdorf verlassen, in Dessau in durchgehendem Zug nach Berlin-Wannsee mitgekommen. Durch Russen, die auf den Trittbrettern stehen und in die dunklen Abteile eindringen, unangenehme Fahrt. 23.30 Uhr im Bruns’schen Haus, Sven-Hedin-Straße, gelandet. Herrn Kretschmer war gerade, erst um 21 Uhr, mitgeteilt worden, dass morgen früh die zweite Fahrt nach Schlepkow stattfinde. […] Herr Kretschmer will Frau Grunow, morgen früh abholen. Alles noch vorbereitet für die anschließend geplante Tour nach Brüssow. Wie gut, dass ich abends noch rechtzeitig im Institut eintraf.

Das Hausmeister-Ehepaar Anna und Walter Kretschmer, 1935, nach dem Lebensmitteleinkauf für die Institutskantine im Schloss [29]

29. März [1946], Freitag: 5 Uhr auf, Frau Kretschmer stiftet heißes Wasser und einen Teller Mehlsuppe. Mit Herrn Kretschmer mit [der] Stadtbahn nach Schöneberg, 7.15 Uhr bin ich bei Fräulein Greinert auf der Westendallee, sie geweckt und sie ist, bewundernswert, in einer halben Stunde reisefertig. 8.20 Uhr schon sind wir zusammen auf dem Bahnhof Tempelhof, wo der Laster mit Anhänger (Firma Mätzner), Herr Kretschmer, Frau Grunow, Herr Küntzel mit Schwiegervater und zwei Fahrer erst fünf Minuten auf uns warten. Und los geht die Fahrt im mit Plane verdeckten Wagen, kalt ist es und staubig. Fahrt über Wandlitz, Gollin; Schorfheide durchquert; gegen 12 Uhr in Prenzlau; 12.30 Uhr in Schlepkow am Gasthof. Die Dorfkinder finden sich ein, es wird in schnellem Tempo geladen. Mir blutet das Herz über den Bruch, den wir einladen müssen, die Kinder zerstören noch viel, vor unsern Augen noch reißen sie sich Blätter aus den Büchern. Dazwischen werden Kartoffelgeschäfte abgeschlossen; Herr und Frau Pfarrer Müller aus Hetzdorf erscheinen, fahren dann mit nach Berlin. Nach der Abfahrt des Lasters räumen Fräulein Greinert und ich, so gut es geht, auf. Es ist erschreckend, wie voll der Saal von herausgerissenen Buchseiten liegt – zumeist aus den Foliobänden der Diario oficial der einzelnen lateinamerikanischen Staaten, die hier gestapelt gelegen und die Hälfte des Tanzbodens eingenommen hatten, diese Bände wurden nicht gerettet. Immerhin konnten hier in Schlepkow an[nähernd] 25 000 Bände der wertvollsten Abteilungen und Regale den Weg zurück nach Berlin finden. Die losen Blätter wurden später in mühseliger Puzzlearbeit den Büchern wieder einverleibt und besonders die Monographien der Russlandabteilung neu gebunden.

Den Rest des Tages verbringen Fräulein Greinert und ich damit, in die Mühle nach Lemmersdorf zu Frau Fährmann zu laufen, treffen gottlob Strowigs im Wagen unterwegs und bitten um Nachtquartier, was sie uns nolens volens gewähren wollen. Frau Fährmann, die Müllerin, erzählt von ihrem schweren Schicksal, vom Schicksal des Grafen und der Gräfin Schwerin und entlässt uns mit mehreren Pfunden 80-prozentigen Mehls. Der schöne Lemmersdorfer Park ist zerstört, teils abgeholzt, teils liegen die Baumriesen durch Stürme entwurzelt da, als Folge der Abholzung; ein trostloser Anblick. Wie gern kauften wir hier beim Gärtner des Schlosses Erdbeeren ein – das war im Juni 1944. Erst 19.30 Uhr bei Strowigs eingekehrt, wo wir mit herrlichster Klütersuppe, die noch über dem offenen Feuer gekocht wird, bewirtet werden. Herr Strowig genießt die Unterhaltung vom Bett aus, er leidet an Rheuma. Prächtige hilfsbereite Leute diese Schlepkower: Gastwirt Hahn, Bürgermeister Köhler, Zander. Gegen 22 Uhr können wir unser kaltes Nachtlager beziehen.

„Sie schießen links und rechts von uns“. Intermezzo in Züsedom

30. März [1946], Sonnabend: Wir frösteln nach der Nacht, wollen zu Fuß nach Holtzendorf, um dort den Zug zu erreichen. Fräulein Greinert macht mit 50 Gramm Tabak noch Geschäfte, kann dafür 6 Pfund Erbsen und 10 Pfund Kartoffeln eintauschen. Wir eilen die 6 Kilometer; Wärme und die in der Sonne gleißende Chaussee setzen uns zu. In Holtzendorf ist der Zug seit einer Stunde fort, Fahrplanänderung. Also geht es zu Fuß weiter Richtung Prenzlau, als ein Tafelwagen der Überlandzentrale mit fünf Uckermärkern uns mitnimmt und wir werden aufs Lebhafteste unterhalten. Herrliche Fahrt an diesem Märzmorgen, die Felder sind hier bestellt – Lerchengesang, dann wieder Alleen. Über das zerstörte Dedelow landen wir gegen 12 Uhr in Prenzlau, können dort bei Schuhmacher, Brüssower Straße, sogar noch eine Suppe fassen. Auf Polizei und Fahrbereitschaft vergeblich vorgesprochen, auch die Laster mit den Riesenkisten von den Demontagearbeiten des Dorfes Basdorf bei Wandlitz nehmen uns nicht mit, aber dann kommt ein leichtes Gummiwägelchen mit einem guten Gaul. Der nette Besitzer, der Obstbäume erstanden hatte, lässt uns vorn mitaufsitzen und wir fahren im Trab durch Alleen und Dörfer, 21 Kilometer über Baumgarten, Kleptow, Carmzow, nach Brüssow. 16.30 Uhr beim Haus des russischen Kommandanten abgestiegen, ihn selbst gesprochen, doch er verweist uns zum […] Major Morawioff […] in der Kommandantur im Brüssower Schloss. Voller Bewunderung sehen wir dann das Schloss des Generalfeldmarschalls von Mackensen.

Brüssow, ehemals Domäne, war von Hitler, aufs Schönste umgebaut, an Mackensen geschenkt worden. Nachdem er schon auf höheren Befehl im Februar 1945 getreckt [geflüchtet] war (welche Aufregung damals in Züsedom!), verstarb er bereits im April im Hannoverschen. Nun sitzen die Russen im Schloss. Schnell gelingt es, an Major Morawioff heranzukommen. Fräulein Greinert bietet alle ihre diplomatischen Künste auf, eine Dolmetscherin ist zugezogen. Fräulein Greinert bietet Zigaretten an, der Major uns zwei Mal ein Mittagessen, was Fräulein Greinert ausschlägt – ein Schatten ging über sein Gesicht. Seine Sekretärin bestellt aber Essen und Nachtquartier für uns auf der Bürgermeisterei. Man weiß Bescheid um den Wert der Bücher in Züsedom, die Bücher müssen auf faschistische Literatur durchgesehen werden. Der Major wundert sich, dass wir erst jetzt kommen, unser Besuch vor fünf Wochen in Züsedom war ihm gemeldet worden. Er bittet uns, abends um 20 Uhr wiederzukommen, um Einzelheiten zu besprechen. Nach diesem gewandten verbindlichen Russen erweisen sich die deutschen Beamten dann als rechte Knoten. Der Bürgermeister ist ungehalten, schickt uns mit dem Gendarmen zu Zillmanns Gasthof, wo wir nur widerwillig und schlecht untergebracht werden. Gottlob haben wir unser eigenes Brot. Um 20 Uhr sind wir auf der hellerleuchteten Kommandantur, aber Morawioff auf Fahrt! Vergeblich warten wir zunächst auf der Landstraße, bevor wir in den Gasthof zurückkehren.

31. März [1946], Sonntag: Wetter sonnig und zunächst kühl, nach Tisch dann strahlend und warm. Früh zur Erlangung des Entlausungsscheines ins Krankenhaus, den uns die Gemeindeschwester ausstellt. Um 10 Uhr sind wir pünktlich am Schloss, so hatte man uns gestern Abend bestellt, sitzen wartend in der Sonne auf den Treppenstufen zwischen den Russen, Fräulein Greinert hilft dolmetschen. Morawioff wird aus dem Schlaf geholt, er entschuldigt sich wegen des Vorabends. Mit vollendeter Höflichkeit auf beiden Seiten verabschiedet er uns dann mit dem Bescheid, dass die Entscheidung der Auslieferung unserer Bücher bei der Dienststelle für Agitation und Propaganda in Potsdam liegen soll. Wir sind entlassen, sprechen aber nochmals vor, mit der Bitte, uns ein Zapiski [eine Bescheinigung] in die Hand zu geben – vergeblich. Tiefe Enttäuschung bei Fräulein Greinert und mir. Wir wollen versuchen, gleich nach Berlin zu kommen mit einem Lastauto, denn ein Zug fährt erst am nächsten Morgen. Wenigstens heimsen wir jeder ein Brot, ein warmes Mittagessen und Quark in der Molkerei ein. Gestiefelt und gespornt dann an der Marktecke auf ein Auto gewartet – nichts rührt sich, Sonntagsnachmittagsfrieden einer kleinen Stadt. Um 15 Uhr disponieren wir um, wollen nach Züsedom laufen, einmal um uns von der “verschlossenen” Bibliothek zu überzeugen, zum Zweiten um bei Beelemanns für die Nacht unterzukriechen. Am Brüssower See entlanggelaufen, wundervoll diese Wanderung durch die Uckermark, dunkle Seen umstellt von gelbem Riedgras, Lerchen, über uns ein Kranichzug, tiefblauer Himmel; Fräulein Greinert teilt meine Freude. An den Arnim‘schen Vorwerken vorbei, Stramehl, Carlsruh. Die Russen sind auf Jagd, was am Brüssower See und kurz vor Züsedom recht unangenehm [ist], denn sie schießen links und rechts von uns. In Fahrenwalde, wo man mich in der Bäckerei wiedererkennt, erhalten wir Brot und landen dann gegen 18 Uhr bei den erstaunten Beelemanns, die uns aber herzlich aufnehmen. Frau Beelemann begleitet uns gleich ins Schloss, wo es jetzt noch wüster als das erste Mal aussieht. Die alten wertvollen Schränke sind zusammengeschlagen, wohl als Brennholz verheizt worden. Richtig, die Bibliothek, wo unsere Kataloge stehen, ist mit einer Holzlatte verbarrikadiert, doch ein kleines Mädchen öffnet uns die Tür mit einem Drücker und drinnen ertappen wir auf frischer Tat zwei Buben, die sich unsere alphabetischen Katalogzettel aufsuchen – auf meinen furor teutonicus erklären sie, es geschähe auf Wunsch des Lehrers Krienke. Ein Flüchtling Marteblock verspricht uns, auf die Zuhaltung der Bibliothek ein Auge zu haben, wir versprechen dafür ein monatliches Entgelt von 5 bis 10 RM. Toll sieht alles aus, wieder sind systematische Katalogkästen umgeworfen, auch die Bücher teils in wüstem Zustand. Nachdem wir eine leidliche Ordnung hergestellt haben und den Lehrer Krienke versuchten, über den Wert unserer Bibliothek aufzuklären, holt uns Frau Beelemann zum Essen und es ist ganz selbstverständlich, dass wir zur Nacht bleiben dürfen. Wie gut, dass wir in Züsedom nochmals nach dem Rechten sahen.

„Niederschmetternd dieser Bescheid!“ Verhandlungen mit den russischen Militärbehörden

1. April [1946], Montag: Trüber und windiger Tag. Früh um 6 Uhr Fußmarsch nach Pasewalk, wo es mit der nötigen Vehemenz gelingt, zwei D-Zug-Karten zu erhalten. Über Gesundbrunnen-Nikolassee nach Zehlendorf zurück – bereit morgen in Potsdam unser Ziel der Freigabe der Bücher weiterzuverfolgen. Herrn Dr. Friede im Institut angetroffen, er ist damit einverstanden und versieht uns mit den nötigen Papieren. […] Auf einem alten Institutssofa im Bruns’schen Haus übernachtet.

2. April [1946], Dienstag: 10 Uhr in Potsdam. Bei Kohlhasenbrück musste man ein Stück zu Fuß laufen, da die Brücke über den Teltowkanal gesprengt wurde und noch nicht für die Eisenbahn repariert werden konnte. Fräulein Greinert und ich laufen durch das zerstörte Potsdam, ein trostloser Anblick. Die Knobelsdorff’schen Kolonaden, Stadtschloss, Nikolaikirche, die Hotels am Wasser – alles eine Trümmerstätte. Hinter dem Oranienburger Tor endlich die Kommandantur, in die hineinzugelangen schon nicht einfach ist. Wir werden auf die Königstraße verwiesen. Dort ist der zuständige Major gerade zu Tisch fort; zwei Kapitäne, sehr gebildete Russen, die fließend Deutsch sprechen und von besten Umgangsformen sind, empfangen uns. Der eine schreibt ein Zapiski, auch der telefonisch verständigte Major gibt seine Zustimmung, ein Oberer muss das Zapiski noch gegenzeichnen, und mit dem Bescheid, dass der Major in Prenzlau unsere Bücher auf ihren Wert prüfen müsse, werden wir verabschiedet! Niederschmetternd dieser Bescheid! Sofort mit Fräulein Greinert beschlossen, weiter nach Prenzlau zu fahren, und mit dem nötigen Nachdruck gelingt es in Potsdam, auf die alte Bescheinigung nochmals Fahrkarten für morgen zu erhalten. Gegen 15 Uhr im Institut. Allseits tiefe Enttäuschung. Herr Dr. Friede stattet uns mit neuen Papieren aus. […] Abends bei Cörnchen Bruns, die pfannenweise die rohen Kartoffeln für mich gebraten hat, wir trinken dann meinen Tee auch flutenweise. Sie verwöhnt mich mit dem Inhalt von Herrn Dr. Blass’ Paket aus Zürich: Butter, Käse, Wurst – eine Schlemmerstunde. Dabei beschäftigen uns die Sorgen um unser Institut gemeinsam bis in den späten Abend. Kann Herr Dr. Friede das Institut durch alle Gefahren hindurch retten? Cörnchen Bruns bringt mich noch ein Stück des Wegs durch die einsame Gegend; im Institut dann bis 24 Uhr noch die Reisevorbereitungen getroffen.

3. April [1946], Mittwoch: 6 Uhr auf, Frau Kretschmer versorgt mich nett. Mit Fräulein Greinert am Stettiner Bahnhof getroffen. Zu unserem Schrecken fährt der Zug nur bis Angermünde und hat überall endlose Verspätungen! Erst 13.30 Uhr in Angermünde. An der Landstraße Richtung Prenzlau versuchen wir, mit einem Gefährt mitzukommen. Es glückt – eine ratternde, aber wundervolle Fahrt durch die Uckermark über Greifenberg nach Gramzow. Wir warten auf dem Marktplatz dieses verträumten Städtchens an diesem herrlichen Frühlingstag, werden aber schließlich nervös bei der Warterei von 14.30 Uhr bis fast 18.30 Uhr, sahen uns schon vergeblich nach einem Nachtquartier um, da kommt endlich ein Auto mit Fahrtziel Prenzlau, das uns mitnimmt. Die 16 Kilometer sind im Nu geschafft. Noch gegen 19 Uhr dringen wir in die Kommandantur vor, wo man unserem Erscheinen einige Wichtigkeit beimisst. Frau Schneider, die Sekretärin, die alles in Prenzlau beherrscht und in Händen hält, empfängt uns. Sie stammt aus dem Baltikum, kannte einen Pfarrer Greinert. Trotz allem, wir sehen nicht durch sie durch. Sie steht den Russen ganz zu Diensten und spricht davon, dass die Züsedomer Bücher nach Moskau kämen. So zeigt sie uns einen unserer Bände vom National Reporter System, den sie sich kommen ließ! Wieder eine unersetzliche Lücke. Sie bestellt uns auf den nächsten Morgen 9 Uhr und empfiehlt uns noch das einzige Hotel in Prenzlau, an der Mühlenstraße. Im Dunkeln kommen wir dorthin: zweiter Stock eines durch Kämpfe zerstörten Hauses. Im düsteren Gastzimmer mit holzverschlagenen Fenstern und Gartentischen essen wir unser trockenes Brot, können einen Becher Kaffee bekommen und ein Bett zu 2,50 RM, das ist eine Holzpritsche mit grauer Decke in einem Raum mit acht Betten, Männlein und Weiblein, ein kleines Waschbecken für alle. So eine Pritsche beziehen wir beide bald gemeinsam, dankbar, dass wir überhaupt ein Unterkommen haben. Diese fünfte Fahrt ist recht mühsam.

4. April [1946], Donnerstag: Ab 4.30 Uhr wird geweckt, steif stehen wir von unserm Lager auf; um 9 Uhr auf der Kommandantur. Frau Schneider erwartet [uns]. Sie überbringt uns den folgenden Bescheid vom Kommandanten: Unser Institut müsse von den russischen Kommandanturen in Berlin oder in Potsdam zunächst die Erlaubnis beibringen, ob es überhaupt arbeiten dürfe. Danach könne geprüft werden, ob das Institut die Bücher aus Züsedom erhalten darf. Schon kurz nach 9 Uhr sind wir entlassen, stürmen zum Bahnhof, der Zug nach Berlin ist gerade fort, doch wären auch keine Fahrkarten dazu mehrausgegeben worden. Verzweifelt warten wir nun wieder auf der Landstraße, wenigstens ist schönes, warmes, sonniges Wetter. Nach einer Stunde Warten ergibt sich glücklich eine Fahrgelegenheit mit viel Betteln und Bezahlen – auch mit Zigaretten von Fräulein Greinert. Es geht durch die Schorfheide, wir sind versteckt im Auto, denn eigentlich ist es verboten, im Lastwagen mitzufahren. Richtig, mitten in der Schorfheide holt uns der Russe herunter, aber der Chauffeur wartet einige hundert Meter weiter auf uns. So kommen wir gegen 13.30 Uhr in Wandlitz an, das auch sehr mitgenommen ausschaut, essen im See- und Strandbadhotel einen Teller Suppe zu 3,50 RM !! und trinken ein kleines Bier zu 1,50 RM !! – Berliner Schieberpreise, die einen bedrücken. Gegen 15 Uhr findet sich dann doch noch eine Fahrgelegenheit nach Berlin in einem kleinen Lieferwagen. Alle Kontrollen überstehen wir gut und sind schon um 17 Uhr im Institut in Zehlendorf, von Tempelhof kommend. Frau Grunow hatte mir eine Fahrkarte für den 5. April über Wannsee, 6.45 Uhr nach Köthen, besorgt, und ich will nun nicht mehr zaudern wegen des versprochenen Termins in Baasdorf, obwohl es mir schwerfällt, denn es gäbe noch so viel im Institut zu regeln und unsere Angelegenheit auf den russischen Kommandanturen weiter voranzutreiben. Jedenfalls wollen sie mich für Züsedom wieder haben, wenn es so weit ist. Cörnchen Bruns lotst mich in meiner Verzweiflung zu sich für den Abend und die Nacht und verwöhnt mich in bekannter Weise mit seltenen Genüssen, sogar einer Flasche ganz alten Rotweins.

„Vor dem Schloss hatte schon ein Autodafé stattgefunden“. Der Abtransport aus Züsedom

5. April [1946], Freitag: 5 Uhr auf, von Cörnchen noch lieb versorgt; 6.15 Uhr Wannsee, wo mit jedem Stadtbahnzug die Mauern für den Belziger Zug dicker werden. Erst im dritten Zug nach Belzig 8.30 Uhr mitgekommen in einem Russenabteil und mit mehreren Aufenthalten, die ich zu Tagebuchnotizen verwertete, gegen 18 Uhr in Baasdorf gelandet.

27. April [1946], Sonnabend: Telegramm aus Berlin, das mich zu baldiger und längerer Arbeit nach Züsedom ruft.

29. April [1946], Montag: 12 Uhr Baasdorf verlassen; 12 Uhr nachts auf der Sven-Hedin-Straße 19, wo mich der Bruns’sche Hausmann Arnous einlässt und ich mich in Fräulein Greinerts Büro für die Nacht installiere.

Gertrud Heldendrung im Berliner Institut, Boltzmannstraße 1, in den 1950ern [30]

30. April [1946], Dienstag: Strahlender Frühlingstag. Als ich mich kurz vor 7 Uhr bei Kretschmers melde, die mein Eindringen ins Haus nicht bemerkt hatten, vernehme ich, dass Herr Kretschmer im Begriff ist, nach Neuensund zu fahren. Frau Kretschmer hilft mir packen – 20 Minuten später sind wir in Tempelhof, wo Frau Grunow mit Bruder Weinrich, Herrn Küntzel, Herrn Baerwald und einem Wolfshäger in dem Laster auf guten Stühlen sitzen, denn der Wolfshäger verbindet mit unserer Fahrt einen Möbeltransport. In sausendem Tempo geht es durch die Schorfheide nach Prenzlau. Dort hat verabredungsgemäß Fräulein Greinert im “Hotel” an der Mühlenstraße eine Nachricht für mich hinterlegt. Sie ist bereits mit Fräulein Heldendrung in Züsedom und man erwartet mich baldigst, denn schon am 2. Mai will der Oberleutnant Sasslawsky [zuständiger Offizier der Prenzlauer Kommandantur für Kultur und Bildung] die Bücherdurchsicht in Züsedom vornehmen. Ich mache aber zunächst die Fahrt nach Neuensund mit, über Wolfshagen, Woldegk, Mildenitz, Strasburg, wo ich vergeblich um ein Billet nach Pasewalk bitte – ich muss zuvor entlaust sein! Alles Reden umsonst. Vor Neuensund die hellgrünen Buchenwälder. Das reizende kleine Herrenhaus begeistert auch mich, ein Arnim’scher Stammsitz der Züsedomer. Im Frühsommer 1944 war einmal erwogen worden, dorthin – außer den Parlamentspapieren – unsere Buchbinderei mit den wertvollen Maschinen zu verlegen. Heute überall Neubauern. Wir laden mit den Dorfkindern den kleinen Teil Parlamentspapiere auf, der uns verblieben ist. Die Quartbände waren zu verlockend gewesen für mannigfachen Bedarf – ich sah sie, ebenso wie wertvolle Möbel aus dem Schloss, in den Dorfhäusern wieder. Bei einer Krankenschwester kann ich wenigstens noch den Entlausungsschein bekommen. Die Leute sind aber allseits sehr nett und bewirten uns im Schloss mit Pellkartoffeln und Salz, denn es waren natürlich Geschäfte (Lebensmittel) abgeschlossen worden und auch sie hatten ihren Vorteil davon. Um 17 Uhr fahren wir los; 17.30 Uhr in Strasburg, wo ich den Transport verlasse und mit Zug nun 18.45 Uhr in Pasewalk ankomme. Überall Vorbereitungen zum 1. Mai mit grünen Zweigen und Girlanden. Mit meinem Gepäck den Marsch nach Züsedom angetreten, ein herrlicher Abend, ganz einsam ist es. Auf einer Anhöhe der Chaussee holt mach ein Wägelchen ein, das mich bis Rollwitz mitnimmt, welche Erleichterung! So ist nur noch ein kurzer Weg bis Züsedom in der Dämmerung, die Schlehen blühen am Wegrand, der Frühling so schön hier wie in jedem Jahr. 20.45 Uhr bei Beelemanns eingekehrt, wo ich Fräulein Greinert und Fräulein Heldendrung antreffe. Wir können zu dritt in einem Zimmer mit drei Betten im Verwalterhaus wohnen, Laken hatten wir mitgebracht.

1. Mai [1946], Mittwoch: Wir sehen zu dritt noch den Rest der Bücher auf faschistische Literatur durch. Am Teich vor dem Schloss hatte schon ein Autodafé stattgefunden: Alle Dissertationen und Bücher, die auf dem Titelblatt ein Hakenkreuz trugen, waren ausgemerzt worden. Man wollte die übrigen Bücher nicht gefährden durch Nichteinhaltung der Anweisung.

2. Mai [1946], Donnerstag: Vergeblich auf die russische Inspektion gewartet. Für uns gibt es genug Arbeit, die Bücher wieder ordnungsgemäß zu stapeln. Aber wir haben auch gute Tage bei den freundlichen Menschen und ich bin natürlich besonders interessiert in alle Nachrichten über das Schicksal der einzelnen Glieder der Familie von Arnim.

3. Mai [1946], Freitag: […] Wieder vergebliches Warten, früh und nachmittags geordnet, die Kinder vom Halse gehalten. […]

4. Mai [1946], Sonnabend: Fräulein Heldendrung und Fräulein Greinert stehen in der Nacht um 2 Uhr auf, sie wollen nach Nechlin zum Personenzug [um] 5.30 Uhr laufen. Fräulein Heldendrung drängt nach Berlin zurück, Fräulein Greinert will nach Prenzlau, den russischen Kommandanten zu mahnen. Ich ordne vormittags Bücher; nach Tisch endlich dazu gekommen, Tagebuch zu schreiben und auf Fräulein Greinert gewartet, die dann gegen 15 Uhr kommt. Der Kommandant will Montag kommen, bisher waren noch Feiertage (l. Mai). Heute wird im Züsedomer Schloss 1. Mai gefeiert mit Tanz im Ess-Saal, der nun seines Gobelinwandschmuckes beraubt mit Birken- und Rotbuchenlaub bestückt ist. Ein Bläserchor – Kinder von sechs Jahren bis zu den alten Leuten, alles wirbelt durcheinander.

Wiederaufgefüllte Lücke im Bestand: Aus der Privatbibliothek von Viktor Bruns übernommene Ausgabe der Moltke-Erinnerungen [31]

Mai [1946], Montag: Fräulein Greinert und ich räumen im Bibliothekszimmer des Schlosses als Oberleutnant Sasslawski mit noch einem russischen Offizier vorfährt. Zunächst wird der “Bürgermeister” Lugge zitiert (er arbeitete früher in der Brennerei und leitet jetzt den Betrieb dort). Er muss als Erster über unsere faschistische Literatur Auskunft geben! Die Durchsicht im Saal (Congressional Records) geht gut, aber die Deutschlandabteilung erregt die Herren: die historischen und militärischen Bücher. Sasslawski greift unglücklicherweise den Band „Moltke Erinnerungen“ heraus: „All diese Literatur muss noch entfernt werden, ebenso wie Bücher, die die Machtansprüche auf die Weltherrschaft behandeln, alles das ist vorbei!“ Neben Moltkes Erinnerungen nahm er gleich die sechsbändige Ausgabe „Geschichte der Zentrumspartei“ mit: „Was hat die Zentrumspartei mit dem internationalen Recht zu tun?“ Er war gut beschlagen. Trotz allem gibt er das Zapiski für Potsdam! Der arme Lugge wird noch mächtig bedroht, dass er mehr arbeiten lassen müsse, von der Dunkelheit bis zur Dunkelheit, sonst würde der Russe eingreifen und Lugge dafür büßen.

Damit ist zunächst unsere Aufgabe in Züsedom erfüllt.

„Dramatische Jahre des Übergangs“. Neuanfang in Dahlem

Mai [1946], Dienstag: Mit Fräulein Greinert Frühmarsch nach Pasewalk; D-Zug [nach] Berlin, nirgends Kontrollen; ich bin 13.30 Uhr im Institut in Zehlendorf und treffe mich wieder, 16.45 Uhr, mit Fräulein Greinert in Potsdam. Auf der Kommandantur, Königstraße, müssen wir lange warten, werden dann auf den nächsten Tag verwiesen, der Major lässt sich heute nicht mehr sprechen. Über die Sven-Hedin-Straße zu Fräulein Bruns für den Abend und die Nacht. Hiobsnachrichten: die KWG kündigte allen Institutsmitgliedern zum 31.5., in der Kasse kein Geld. Alle zahlen zunächst mit, um die Unkosten der Züsedom-Reisen zu decken. Ziemliche Erregung im Institut. […]

Die Boltzmannstraße 1, undatiert [32]

Fräulein Greinert fuhr später noch einmal allein nach Potsdam und erreichte dank des Zapiskis von Oberleutnant Sasslawski die Freigabe der Bücher. Herr Kretschmer war um die Züsedomer Transporte bemüht, die sich bis September hinzogen und noch teils sehr dramatisch waren durch Russenkontrollen in der Schorfheide. Neben den Büchern und Katalogen waren das Wichtigste die Regale. In der Sven-Hedin-Straße konnte man weder Bücher noch Regale aufstellen, nach jeder Fahrt wurde abends im Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie, Thielallee, oder im Fritz-Haber-Institut, Van’t-Hoff-Straße, abgeladen. Am 1. Februar 1947 konnte dann die Boltzmannstraße 1 bezogen werden, das ehemalige Direktorhaus für das Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie, gebaut für Herrn Professor Correns, später bewohnt von Herrn Professor von Wettstein, dessen Möbel wir teils übernahmen. Hier konnte Herr Kretschmer Regale und Bücher aufstellen, aber der Platz langte nicht und wir erhielten noch Räume dazu auf der Harnackstraße 5.

9. Mai [1946], Donnerstag: […] auf der Sven-Hedin-Straße, wo Herr Dr. Friede mir das Geld für die Reiseunkosten bezahlen will, mir sogar für die zweite und dritte Reise von Baasdorf je 50 RM extra gewährt, weshalb er auch nicht will, dass ich noch einmal komme. Er entlässt mich wieder mit der Gewissheit, dass das Institut mich, sobald als angängig, anfordern wird. – Viel Unruhe im Institut.

Herr Dr. Friede starb an Tuberkulose nach langem Krankenhausaufenthalt in der Charité Ostern 1948 [sic: 1949]. Gerettet wurden aus der Uckermark insgesamt circa 50 000 Bände, wodurch die Bibliothek begehrenswert wurde für manche Institution. In vielen Jahren erstellte Fräulein Heldendrung den alphabetischen Katalog wieder, während der systematische Katalog durch […] Bibliotheksfachkräfte ergänzt wurde, anlässlich der Erfassung durch den Berliner Gesamtkatalog nach 1950. Das Institut wurde der Forschungshochschule der Deutschen Wissenschaft unterstellt, behielt aber weiter den Namen Kaiser-Wilhelm-Institut, die Gelder zahlte der Berliner Senat, der daraus später seine Ansprüche ableitete, die Bibliothek müsse in Berlin verbleiben. Es waren für alle Institutsmitglieder schwere, oft dramatische Jahre des Überganges, bis 1960 die Auflösung des Dahlener Instituts zu Gunsten des Heidelbergers mit Übernahme der Berliner Bibliothek nach Heidelberg erfolgte.

***

Wissenschaftliche Transkription und Edition Philipp Glahé. Einzelne Rechtschreibfehler und fehlerhafte Ortsnamen wurden stillschweigend im Sinne des Leseflusses korrigiert. Die Zwischenüberschriften wurden zur besseren Lesbarkeit eingefügt. Der Editor dankt Reinhard Timm vom Uckermärkischen Geschichtsverein für seine hilfreichen Anmerkungen zu diesem Manuskript.

[1] Lebenslauf Annelore Schulz, 4. September 1950, Nachlass Annelore Schulz, MPIL.

[2] Schreiben von Hermann Mosler (aus Den Haag) an Adolf Butenandt, datiert 7. Dezember 1968, Ordner: Institutschronik II, MPIL.

[3] Foto: Mirko Lux.

[5] Vgl.: Rainer Noltenius, Nachwort, in: Rainer Noltenius (Hrsg.), Mit einem Mann möchte ich nicht tauschen. Ein Zeitgemälde in Tagebüchern und Briefen der Marie Bruns-Bode (1885–1952), Berlin: Gebrüder Mann Verlag 2018, 273–305, 301–302.

[6] Anna Kretschmer (1905–1987) war von 1934 bis 1961 am Institut als Reinigungsfrau und Köchin tätig. Sie war verheiratet mit Walter Kretschmer, der ab 1934 Hausmeister am Institut war.

[7] Irene Haehn (geboren 1890) war seit 1926 als Sekretärin am Institut tätig.

[8] Hans-Karl von Arnim (1885–1945) beging am 29. April 1945 Suizid: Sterberegister des Standesamtes Güstrow.

[9] Foto: Annelore Schulz, undatiert.

[10] Gertrud Heldendrung (geboren 1899) war von 1925 bis 1944 als Verwaltungssekretärin und Buchhalterin tätig; Ursula Grunow (geboren 1916 als Ursula Weinrich) war von 1936 bis 1950 als Fremdsprachensekretärin am Institut; Günther Weiss (geboren 1913) war ab 1936 als wissenschaftlicher Assistent am Institut.

[11] Wilhelm Friede (1900–1949) war von 1928 bis 1949 am Institut als Referent und später als Abteilungsleiter tätig.

[12] Karl von Lewinski (1873–1951) war von 1945 bis 1948 kommissarischer Leiter des Instituts, nachdem der eigentliche Direktor Bilfinger aufgrund seines laufenden Entnazifizierungsverfahrens sein Amt ruhen ließ.

[13] Mit dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches war die Fortführung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft unklar. Ab 1945 wurden aufgrund Geldmangels und unklaren Zukunftsperspektiven bezüglich des Status der KWG viele Mitarbeiter gekündigt, nicht jedoch Annelore Schulz, die lediglich beurlaubt wurde: Vgl. Inga Meiser, Die Deutsche Forschungshochschule (1947–1953), Berlin: Univ. Diss. 2013, 23 ff.

[14] Karte: Open Streetmaps.

[15] Ellinor Greinert (geboren 1894) war ab 1928 am Institut tätig, zunächst als Fremdsprachensekretärin, schließlich als Direktionssekretärin. Sie war bis in die 1950er am Institut aktiv und am Neuaufbau in Heidelberg beteiligt.

[16] Familie von Mörner gehörte das Gut Kleisthöhe.

[17] Willy Triemer (geboren 1908) war Buchbindermeister und von 1932 bis 1945 am Institut beschäftigt.

[18] Foto: Annelore Schulz.

[19] Quelle: Privatarchiv Rainer Noltenius.

[20] Foto: Mirko Lux.

[21] Vermutlich handelt es sich um das Zimmer, in dem Annelore Schulz während ihres Aufenthaltes auf dem Gut Züsedom von September 1944 bis März 1945 untergebracht gewesen war.

[22] Das Gut wurde enteignet und in Wohnungen für Flüchtlinge und Neusiedler aufgeteilt.

[23] Ellinor Greinert war Baltendeutsche (aus Ösel stammend) und sprach fließend Russisch.

[24] Foto: Annelore Schulz.

[25] Hierzu haben sich keine näheren Informationen auffinden lassen. Vermutlich wurde der Brand im Zuge von Rückzugsgefechten mit der Roten Armee gelegt.

[26] Foto: Mirko Lux.

[27] Hierzu ist nichts Näheres bekannt.

[29] VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/34.

[30] Foto: AMPG.

[31] Foto: Mirko Lux.

[32] Foto: Annelore Schulz.

Annelore Schulz (1906-1999) war von 1929 bis 1985 Bibliothekarin am Institut.