1. Die Umwelt als Forschungsgegenstand

Das Bewusstsein für die Umwelt und ihre Schädigung durch den Menschen entwickelte sich seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts rasant. Bald erreichten die Diskussion auch das Recht. Umweltrecht und insbesondere auch Umweltvölkerrecht[1] wurden Themen des Instituts, kaum dass sie von der Rechtswissenschaft entdeckt waren. Seit den 1970er Jahren finden sich in der „Schwarzen Reihe“ und der ZaöRV gewichtige Monographien und Aufsätze zu dieser Thematik.[2] Ungeachtet des Umstandes, dass das Institut wegen seiner Verbindung zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof einen Schwerpunkt im Bereich des Menschenrechtsschutzes setzte, war es doch auch aufgeschlossen für andere völkerrechtliche Themen. So beschäftigte sich Rudolf Dolzer seit den 1980er Jahren – neben dem Investitionsschutz – auch mit umweltrechtlichen Fragen.[3] Ulrich Beyerlin setzte in diesem Bereich ab den 1990er Jahren seinen Forschungsschwerpunkt. Seine Monographie – und zugleich ein Lehrbuch – zum Umweltvölkerrecht war das erste zu dieser Thematik im deutschsprachigen Raum und stieß nach der Übersetzung ins Englische auch im Ausland auf eine große Resonanz.[4]

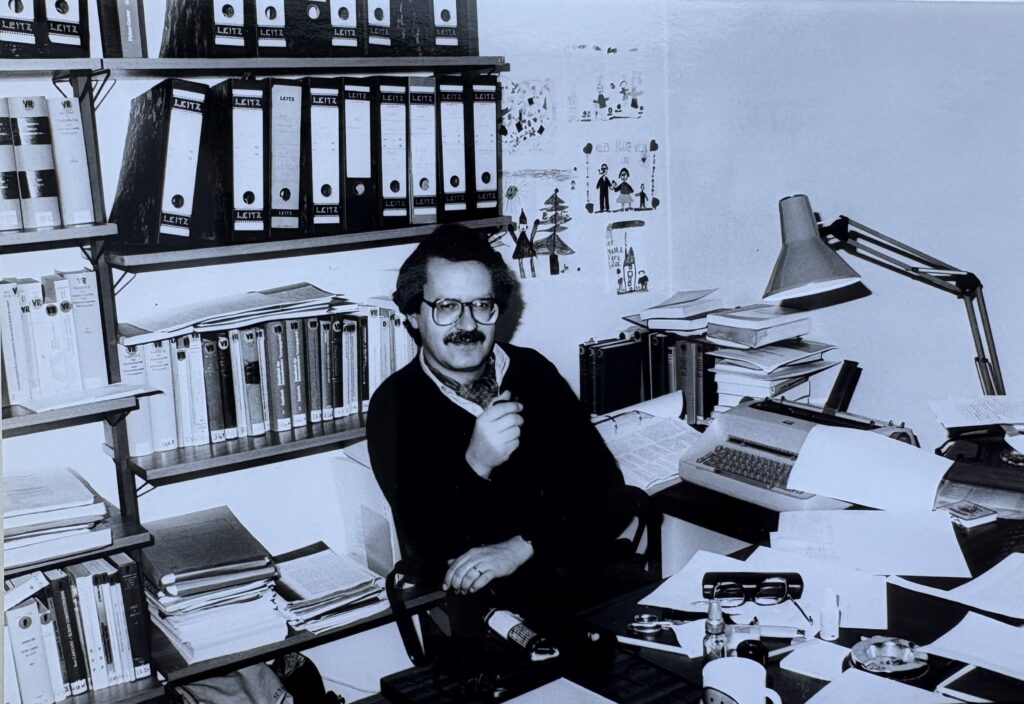

Pionier des Umweltvölkerrechts: Ulrich Beyerlin in seinem Büro 1985[5]

Der wissenschaftliche Mitarbeiter Lothar Gündling warf angesichts eines Seehundsterbens in der Nordsee 1988 die Frage auf, ob die Seehunde nicht gegen die Bundesrepublik Deutschland klagen könnten.[6] Damit war er seiner Zeit circa 40 Jahre voraus, und das ist für einen Wissenschaftler nicht immer ein Vorteil, denn wer schneller denkt, bleibt länger unverstanden, zumeist, so auch Lothar Gündling, der etwas ungläubig aus Augen betrachtet wurde, die fragten, ob dies sein Ernst sei. Rüdiger Wolfrum hatte sich in seiner Habilitationsschrift mit dem Regime der Antarktis beschäftigt[7], welches auch, wenn nicht sogar im Wesentlichen, umweltrechtliche Fragen betraf; er hat in diesem Bereich weiter geforscht und zahlreiche Dissertationen zu dieser Thematik betreut. Einer seiner Schüler – Daniel Klein – hat später eine wichtige Rolle beim Klimabüro der Vereinten Nationen in Bonn gespielt; so war er Mitherausgeber des ersten Kommentars zum Pariser Klimaschutzabkommen.[8] Rüdiger Wolfrum wirkte auch an Gutachten im Umweltschutz mit, z. B. zu der Frage, ob die Einbringung von Metallen im Südatlantik zulässig ist, um emissionsverringernde Wirkung festzustellen. Institutsdirektorin Anne Peters führte seit 2012 den Tierschutz als Forschungsgegenstand ein; sie hat in diesem Bereich spezialisierte Mitarbeiterinnen, es finden Workshops statt, und zahlreiche Publikationen zu diesem Themenbereich kommen ans Licht der Welt.

2. Das langsame Eindringen der Erkenntnis in die Praxis

Die theoretische Befassung mit dem Umweltrecht blieb nicht ohne Folgen für das praktische Leben am Institut. Wie immer, wenn ein so neues Thema angegangen wird, dessen tatsächlichen Folgen noch unvorhersehbar sind, wurde das Amt eines Sonderbeauftragten geschaffen, also eines Umweltbeauftragten. Der Autor dieser Zeilen hatte die Ehre, als erster diese Funktion wahrnehmen zu dürfen; die folgenden Ausführungen beruhen im Wesentlichen auf den eigenen Erfahrungen in diesem Amt. Bei der Ausarbeitung seiner Befugnisse wurde in einem längeren Verhandlungsprozess peinlichst darauf geachtet, dass seine Kompetenzen auf das Fragen, Sehen und Sagen beschränkt blieben.

Karl Doehring mit Hund, 1980er[9]

Unabhängig von dem Dasein des Umweltbeauftragten öffnete sich das Institut für die Tierwelt. Seit geraumer Zeit springen einige Hunde fröhlich durch das Gebäude, von den Mitarbeitenden liebevoll umkümmert, gefüttert und spazieren geführt (und als „MPIL office dogs“ inzwischen reichweitenstarke Sympathieträger in den „Sozialen Medien“). Sie konnten in die großen Pfotenstapfen treten, welche der Basset (für Nichtbiologen: Hushpuppies-Rasse) von Karl Doehring vor vielen Jahren hinterlassen hatte.

Infolge der Forschung zu den Tierrechten ist Fleisch als Nahrungsergänzungsmittel – jedenfalls für die Menschen – ganz von der Speisekarte verschwunden, wenn am Institut im Rahmen eines Workshops oder einer Feierlichkeit Gäste bewirtet werden. Vegan ist angesagt und wird brav geschluckt, auch wenn es etwa beim Käse zum Verlust geschmacklicher Vielfalt führt. Gäste aus fleischlastigen Kulturen wie etwa den zentralasiatischen müssen mit diesen Gepflogenheiten erst vertraut gemacht, sozusagen an die neue deutsche Küche angefüttert werden.

Carnophil: Büffet anlässlich der Amtseinführung von Karl Doehring und Jochen Frowein 1981[10]

Die Direktoren, welche in früheren Jahren in stattlichen Limousinen „zu Hofe“ fuhren haben auf Drahtesel umgesattelt, bei Wind und Wetter; das Auto als Statussymbol hat seine Attraktivität verloren. Der Brauch von Torsten Stein, seinen schimmelweißen Mercedes in dem für Fußgänger vorbehaltenen Eingangsbereich im alten Institut zu parken, wird aus heutiger Perspektive tatsächlich der Steinzeit zugeordnet. Die Flotte der Dienstautos wurde auf eins verringert, inzwischen elektrisch. Das war kein Selbstläufer; als der Umweltbeauftragte 2020 sachte anfragte, ob nicht der flotte BMW aus der 5er-Reihe gegen ein etwas sparsameres – und vielleicht spießigeres – Fahrzeug ausgetauscht werden könnte, erklärte die Verwaltung kühl, dass die Max-Planck-Gesellschaft einen Pauschal-Leasing-Vertrag mit BMW zu Konditionen habe, dass man sich davon noch nicht einmal ein Straßenbahnticket kaufen könne. Geld gewinnt zumeist gegen die Vernunft, auch bei Einrichtungen, welche dem reinen Denken verschrieben sind.

Dies verhinderte auch lange Zeit die Installation von Sonnenkollektoren auf dem ausgedehnten Flachdach des Instituts. Hier kam die Mitteilung aus der Zentrale in München, dass die MPG Globalverträge für alle Institute mit jährlich wechselnden Energielieferern abschließe. Denn je höher der Verbrauch des Kunden, umso billiger die Energie – eine bemerkenswerte Rechenart im Zeitalter des Klimawandels. Zudem würde die Einspeisung von selbstgewonnener Energie in das Netz einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand erfordern, der mehr Energie verbrauche als gewonnen werde. Und schließlich wisse man noch nicht, wofür die Dächer noch gut seien, da wolle man sich nicht durch eine bestimmte Nutzungsart vorzeitig festlegen. Zu guter Letzt bequemte aber sich die MPG auf den bereits ausgetretenen Weg, der in die Zukunft führen sollte, und ließ 2024 dann doch Sonnenkollektoren montieren. Wohin die zuvor bestehenden Schwierigkeiten entsorgt wurden, wurde dann nicht erläutert.

3. Die Resilienz der Praxis gegen die Theorie

Nur teilweise – und nach fünf Jahren Diskussion – gelang die Abschaffung der Plastikwasserflaschen, und das trotz des wissenschaftlich geführten Nachweises, dass Wasser aus dem Hahn gesünder ist. Ein entsprechender Vorschlag wurde von der Verwaltung mit einer tiefgestaffelten Argumentation zurückgewiesen. Erstens könnten offene Wasserkrüge, aus dem Hahn abgefüllt, zur Verbreitung von Pest und Cholera führen. Und zweitens sei auch die Montage von Wasserspendern für persönliche Trinkflaschen keine zulässige Lösung, weil das Wasser aus einem solchen Wasserspender ein geldwerter Vorteil sei, welcher der Besteuerung unterliege. Umweltrecht bricht nicht Steuerrecht. Gegen einen solchen Vortrag bleibt nur die bescheidene Sprachlosigkeit. Inzwischen – seit 2024 – gibt es Wasserspender (ob nun auch Steuern sprudeln, ist unbekannt), und nur bei offiziellen Veranstaltungen werden wieder Plastikflaschen gereicht, um das wohlige Gefühl zu verbreiten, dass man zu den Vornehmen gehört.

Der größte Teil der Emissionen des Instituts resultiert aus dem Betrieb des Gebäudes, das mit Kühlung, Lüftung und Heizung 667 Tonnen CO2 emittiert (Stand 2022). Ein weiterer Punkt, der den Emissionshaushalt des Instituts besonders belastet, sind Flugreisen (68 Tonnen CO2, Stand 2024[11]). Versuche der Aufstellung von Flugrichtlinien erstickten schon im Keim. Denn mit der Globalisierung der Wissenschaft trafen zwei Phänomene aufeinander, nämlich erstens, dass jeder überall sein musste – aus der jüngeren Generation hörte man das Argument der Gesichtspflege, welche für die akademische Karriere unabdingbar sei, Konferenzpräsenz gewissermaßen als Gurkenmaske – und zweitens, dass niemand mehr Zeit hatte. Die Lösung dieses Problems heißt Fliegen. So ließ sich denn noch nicht einmal vereinbaren, dass innerdeutsche Reisen oder gar inneneuropäische Reisen unter 1000 km mit dem Zug zurückgelegt werden (obwohl manch einem Kopf ab und an eine Entschleunigung guttäte). Die eine muss schnell zur nächsten Konferenz, der andere zurück zu den Kindern. Unter den jüngeren Wissenschaftlern fanden sich einige, welche es mit dem Umweltschutz ernster meinten und komplexe Bahnreisen ausklügelten, auch durch ganz Europa, Reisen über viele Stunden, manchmal Tage und zu horrenden Preisen. Nach meinem Wissen wurde während meiner Amtszeit keine dieser Reisen je angetreten.[12] Und da die Zentrale der MPG, die um Hilfe angerufen wurde, auch in dieser Frage sich nicht an die Spitze des Fortschritts setzte, sondern es mit der Bauernregel hielt: Wie dat is, so kann et bliwwen, fehlte es an aufmunternden Anordnungen aus den oberen Rängen der Hierarchie.

4. Die Wegweisung als Fixpunkt

Am Ende der knapp dreijährigen Amtszeit durfte der erste Umweltbeauftragte auf der Habenseite verzeichnen:

Ein Exemplar der papaver rhoeas (auch bekannt als Klatschmohn) am Institut, Mai 1997[13]

1. Am Institut wurde die Mülltrennung eingeführt, circa ein Vierteljahrhundert seit ihrer allgemeinen Verbreitung.

2. Die Wildblumen auf der Wiese hinter dem Institut werden nicht mehr alle zwei Wochen von einem Rasenmäher geköpft. Vor dem Institut aber geht der Schnitter noch herum. Wie sähe es sonst aus?

Ob damit die Welt gerettet wird, darf mit Fug bezweifelt werden, vielleicht wird das Bemühen dereinst gewürdigt, auch wenn es gegenüber den Unterlassungen vernachlässigter erscheint.

Das Thema zeigt, wie schwer auch an einem hochangesehenen Institut mit brillanten Köpfen der Weg von der theoretischen Erkenntnis in die praktische Umsetzung ist. Die krude Tatsächlichkeit ist resilient gegenüber dem Geist, das hat das Institut auch schon bei anderen Herausforderungen und in anderen Phasen seiner Geschichte erlebt. Kant hat in seiner Abhandlung “Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie gut sein, taugt aber nicht für die Praxis“ die Einwände gegen die Umsetzbarkeit der Theorie in die Praxis zurückgewiesen- übrigens auch im Völkerrecht, wo er, seiner Zeit weit voraus, die Schaffung eines Völkerbundes für möglich hielt. Aber vielleicht wird das Institut dereinst, wenn die Diskrepanz zwischen seiner Erkenntnis und seinem Handeln einer näheren Betrachtung unterzogen wird, es lieber mit dem Philosophen Max Scheler halten, der ein großes Buch über die materiale Wertethik schrieb, aber einen liederlichen Lebenswandel führte, und darauf angesprochen, antwortete: „Haben Sie schon einmal einen Wegweiser gesehen, der den Weg geht, den er weist?“

***

[1] Der Begriff Umweltrecht soll hier in einem weiten Sinne verstanden werden; er umfasst auch den Klima- und den Tierschutz.

[2] Der erste Aufsatz in der ZaöRV zu diesem Thema: Michael Bothe: Umweltschutz als Aufgabe der Rechtswissenschaft, Völkerrecht und Rechtsvergleichung, in ZaöRV 32 (1972), 483-515. Der erste Band in der „Schwarzen Reihe“ ist: Rüdiger Wolfrum (Hrsg.), Enforcing Environmental Standards: Economic Mechanisms as Viable Means?, Berlin/Heidelberg: Springer 1996.

[3] Ein frühes Werk von Rudolf Dolzer zu der Thematik: Property and Environment, Morges, 1977; Rudolf Dolzer war 1989-1994 Mitglied der Enquete-Kommission „Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“ des Deutschen Bundestages.

[4] Ulrich Beyerlin, Umweltvölkerrecht, München, 2000; in englischer Fassung: Ulrich Beyerlin/Thilo Marauhn, International Environmental Law, Oxford: Hart 2011.

[5] Foto: MPIL.

[6] Diese Überlegung wurde seinerzeit nicht in einem Aufsatz publiziert; dass sie im Institut vorgetragen worden ist, bestätigte Lothar Günstling in einem Telefonat 2025.

[7] Rüdiger Wolfrum, Die Internationalisierung staatsfreier Räume. Die Entwicklung einer internationalen Verwaltung für Antarktis, Weltraum, Hohe See und Meeresboden. Springer, Berlin 1984.

[8] Klein, Daniel (Hrsg.),The Paris agreement on climate change: analysis and commentary. Oxford: Oxford University Press, 2017.

[9] Foto: MPIL.

[10] Foto: MPIL.

[11] Auskunft Felix Herbert, derzeitiger Umweltbeauftragter des Instituts; allerdings bezieht sich dies nur auf die Emissionen, die durch Reisen von Institutsmitarbeitern verursacht werden, nicht berücksichtigt werden Emissionen, welche die Anreise aus entfernten Ländern zu Veranstaltungen am Institut hervorrufen.

[12] In jüngerer Zeit wurde wohl die eine oder andere längere Reise auch zu Land und zu Wasser unternommen, doch ist dies die Ausnahme geblieben.

[13] Foto: MPIL.

Matthias Hartwig war bis 2023 Referent am Institut.

Außenbepflanzung und Mülltrennung. Das Institut im Mai 1997 (Foto: MPIL)

Außenbepflanzung und Mülltrennung. Das Institut im Mai 1997 (Foto: MPIL)