Deutsch

Fortführung des Krieges mit anderen Mitteln?

Das Kriegsvölkerrecht wurde in der Zwischenkriegszeit noch als ein zentraler Baustein der völkerrechtlichen Regelungsarchitektur wahrgenommen, galt doch Krieg zu diesem Zeitpunkt noch als normales Mittel der Politik zur Durchsetzung ihrer Ziele – trotz aller Bemühungen, den Rückgriff auf den Krieg als Mittel der Interessendurchsetzung rechtlich einzuhegen, gipfelnd im Briand-Kellogg-Pakt von 1928. Der Stellenwert, den die Rechtsfragen des Krieges zu dieser Zeit noch einnahmen, lässt sich unschwer ermessen, blickt man auf das führende (englischsprachige) Lehrbuch des Völkerrechts dieser Zeit, das International Law von Lassa Oppenheim. Ab der vierten Auflage von 1926 war es im Stoffumfang so angeschwollen, dass es in zwei Bände aufgeteilt werden musste – und einer der beiden Bände war ausschließlich den Fragen von „Disputes, War and Neutrality“ gewidmet.[1] Eine ähnliche Stoffdisposition mit großem Anteil der Rechtsfragen des Krieges zeigt sich auch in anderen Lehrbüchern der Zeit – und das, was wir heute Friedenssicherungsrecht nennen, war noch recht wenig entwickelt, es ging dabei im Kern also um die klassischen Fragen des Kriegsvölkerrechts.

Politisch-institutioneller Kontext

Dementsprechend waren Fragen des Kriegsvölkerrechts von Anbeginn an in der Forschung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (KWI) behandelt worden. Dies erfuhr 1934 eine deutliche Stärkung – Viktor Bruns etablierte im Institut eine eigene Abteilung für Kriegsvölkerrecht, die ihm in der Funktion als Vorsitzender des Ausschusses für Völkerrecht der „Akademie für Deutsches Recht“ zuarbeiten sollte und ein zentrales Forum für die Diskussionen über eine angestrebte künftige Umgestaltung des Völkerrechts im Geiste des Nationalsozialismus darstellte. Leiter dieser kriegsrechtlichen Abteilung wurde 1935 Berthold Graf Schenk von Stauffenberg, der als wissenschaftliches Mitglied des KWI auch – neben Bruns, Ernst Schmitz und Carl Bilfinger – Mitglied im Ausschuss für Kriegsrecht der „Akademie für Deutsches Recht“ wurde, ab Kriegsbeginn dann als Marinestabsrichter abgeordnet als Völkerrechtsberater zum Oberkommando der Marine.[2]

Der Historiker Andreas Toppe beschreibt in seinem Buch „Militär und Kriegsvölkerrecht“ das Wirken von Bruns in diesem Kontext mit den Worten:

„Der Leiter des Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Prof. Viktor Bruns, war gewiß kein Nationalsozialist. Auch konnte er nicht als ‚Grenzgänger‘ betrachtet werden […]. Doch konnte er als Vertreter jener Richtung begriffen werden, ‚die mit rechtlichen Argumenten eine kräftige deutsche Revisionspolitik zu unterstützen suchte‘. Sein Kampf gegen Versailles und seine ‚Entlarvung‘ des Völkerbundes als politische Interessengemeinschaft mündeten allerdings zwangsläufig in eine Diktion, die der Überwindung des Positivismus Vorschub leistete und damit nach 1933 einer nationalsozialistischen Sprachregelung gefährlich nahe kommen mußte.“[3]

Viktor Bruns hatte nach 1933 bewusst eine Strategie der intensiven Vernetzung hinein in die innersten Zirkel der neuen nationalsozialistischen Elite gefahren.[4] Diese enge Vernetzung mit den Führungszirkeln des neuen Regimes hatte für das KWI, dessen Mitarbeiter und die Modalitäten der völkerrechtswissenschaftlichen Arbeit im Institut eine wichtige Abschirmungsfunktion, es versetzte das Institut in die Lage, wie Michael Stolleis schreibt, eine „Art Schutzraum für Internationalität und Information” zu garantieren.[5] Diese Strategie des Direktors Bruns begründete – für die Zeitumstände eher ungewöhnlich – recht hohe Freiheitsgrade nach innen. Man kann dies sehr deutlich in den internen Papieren des Instituts und auch in den gutachterlichen Stellungnahmen sehen. Diese lassen wenig Anpassungsdruck an die gängige Diktion nationalsozialistischer Völkerrechtler und das ‚“konkrete Ordnungsdenken“ à la Carl Schmitt erkennen – von dieser “raunenden“ Diktion hielt man sich eher fern. Der sichere Weg für die Wissenschaftler am Institut war ganz offensichtlich der Rückzug auf eine zurückgenommene Sprache (und Methodik) im Stil des klassischen Völkerrechtspositivismus. Die Analyse des erhaltenen Vorlesungsmanuskripts von Ernst Schmitz, dem stellvertretenen Direktor des KWI, für eine Vorlesungsreihe zum Kriegsvölkerrecht an der Berliner Universität 1938, die auf diesem Blog von Raphael Schäfer veröffentlicht wurde, bestätigt diesen Befund. Schmitz habe in seinem Duktus – so resümiert Schäfer – in der Kontinuität der „traditionellen preußisch-deutschen Schule des Kriegsrechts“ gestanden und habe gezielt Anklänge an die nationalsozialistische Diktion vermieden. Es fehle „an der dem Denken der geistig-politischen Epoche gemäßen Sprache“.

Dieser Grundbefund schlägt sich im Stil der kriegsvölkerrechtlichen Gutachten der Kriegsjahre nieder, die durchgängig in einem trocken-nüchternen, klassisch rechtspositivistischen Ton gehalten sind, unter Vermeidung des (stark ideologisch geprägten) Jargons dezidiert nationalsozialistischer Völkerrechtslehre. Zu deren Einschätzung sollte man den institutionellen Kontext kennen, in dem diese entstanden sind. Mit Blick auf den sich anbahnenden Krieg hatte Viktor Bruns, unter Vermittlung des mit ihm befreundeten Admiral Gladisch, Kontakt zum Amt Ausland/Abwehr aufgenommen, der Militärgeheimdiensteinrichtung der Wehrmacht unter Führung von Admiral Canaris.[6] Mit der Angliederung der Abteilung Ausland an die Abwehr 1938 zählte zu den Aufgaben des Amtes, neben der Unterrichtung über die militärische Lage im Ausland, die Bearbeitung der „völker- rechtlichen Fragen der Kriegführung” (unter Hinzuziehung der Wehrmachtrechtsabteilung). Für diese Aufgabe verfügte das Amt in der Abteilung Ausland über eine eigene Gruppe für völkerrechtliche Fragen, mit fünf Referaten für Fragen des Kriegsvölkerrechts.[7] Der (durchaus ansehnliche) Personalbestand reichte aber mit Ausbruch des Krieges nicht mehr aus, und so einigte man sich im August 1939 mit dem Amt Ausland/Abwehr auf eine institutionalisierte Zusammenarbeit, die das KWI für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht zu einer Art wissenschaftlichem Dienstleister des Amtes Ausland/Abwehr machte – ein für das KWI nicht unwichtiger Schritt, da man damit das wissenschaftliche Kernpersonal unabkömmlich stellen und so vor dem Einzug in die Wehrmacht schützen konnte. Als Vertreter des Instituts wurde dessen stellvertretender Direktor Ernst Schmitz in die Völkerrechtsgruppe der Abteilung Ausland entsandt. Nach dessen plötzlichem Tod im Januar 1942 trat Wilhelm Wengler an seine Stelle, im Januar 1944 dann Hermann Mosler.[8] Das Institut war damit, wenn auch in einer beratenden Funktion, direkter Teil der Kriegsanstrengungen geworden, allerdings angegliedert an eine dem Oberkommando der Wehrmacht (OKW) unterstehende Einrichtung, die wenig ideologisch geprägt war und manchen Regimekritikern Unterschlupf bot (man denke an den Fall von Helmuth James Graf von Moltke, der im Zuge der Mobilisierung 1939 in die Völkerrechtsgruppe der Abteilung Ausland geraten war).

Gutachten und Berichte des KWI zu Fragen des Kriegsrechts

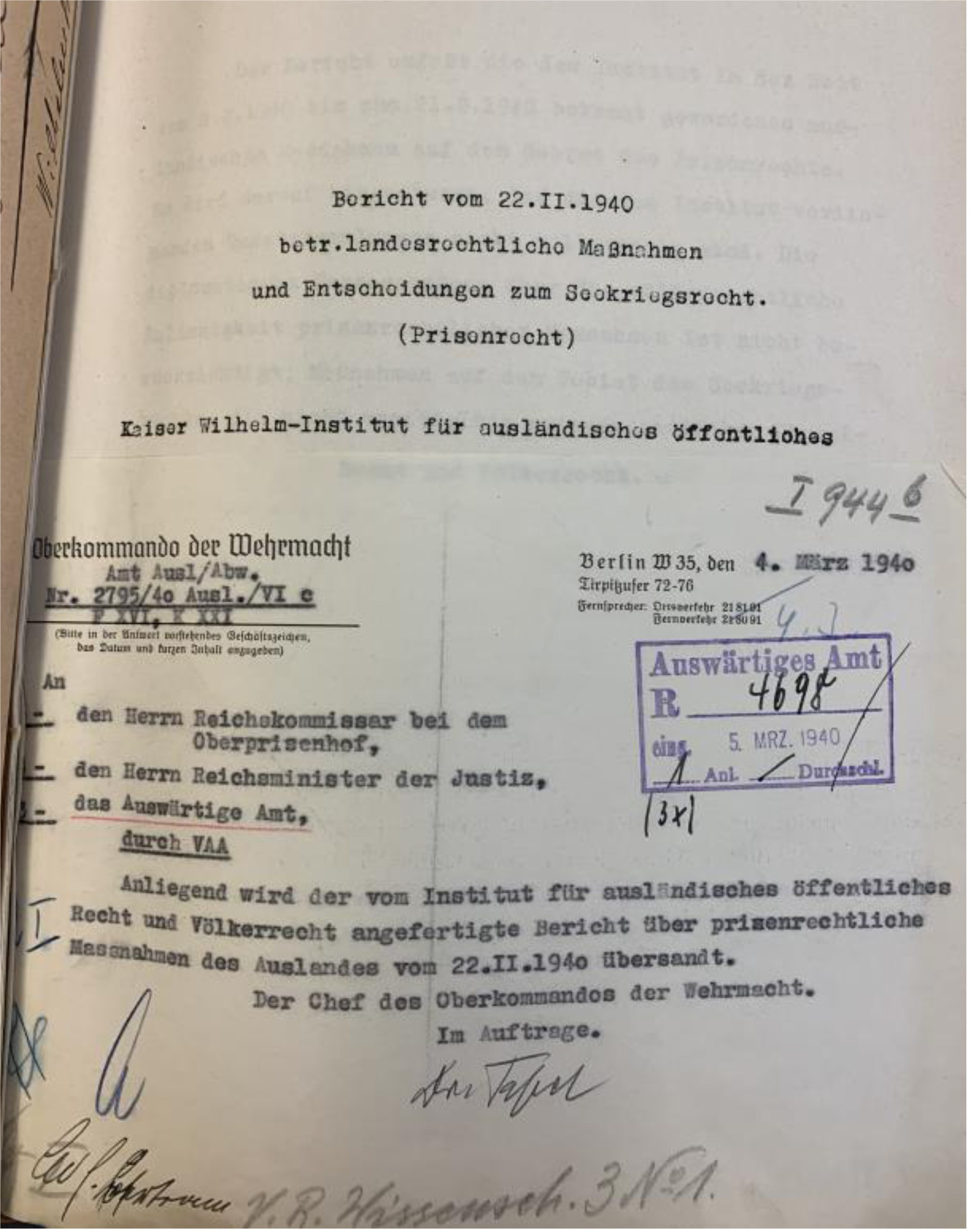

Die Archivarbeiten von Philipp Glahé haben nun eine ganze Serie dieser für das Amt Ausland/Abwehr – und indirekt das OKW) – erstellten Gutachten und Berichte zutage gefördert. Zum Teil verdanken wir den Zugang zu den Dokumenten den Recherchen im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes,[9] zum Teil entstammen diese aber auch dem Institutsarchiv. Bei den Fundstücken aus dem Politischen Archiv des Ministeriums lassen die Deckblätter sehr gut die verschlungenen institutionellen Kontexte erkennen, wie das nachfolgende Deckblatt eines Berichtes über die landesrechtliche Praxis zum Seekriegsrecht (Prisenrecht) aus dem Jahr 1940 zeigt.

Zum Teil handelt es sich aber auch um Fundstücke aus den Handakten von Hermann Mosler, die Mosler selbst 1997, wohl im Lichte seiner baldigen Emeritierung, dem Institut übergeben hat. Dabei geht es um Durchschläge der erstellten Gutachten, die keinerlei institutionelle Kontexte erkennen lassen, deren Handlungskontexte wir nur aus den allgemeinen Rahmenbedingungen erschließen können, in die die gutachterliche Tätigkeit für das OKW eingebettet war.

Die gutachterlichen Stellungnahmen sind, den Arbeitsbedingungen entsprechend, von unterschiedlichem Umfang und Gewicht, behandeln zum Teil auch sehr spezielle Themen, die aus der Praxis der Wehrmachtseinheiten und -dienststellen erwachsen sind. Die im Rahmen der Archivarbeiten erstellte Liste der vorhandenen Gutachten des KWI für das Amt Ausland/Abwehr und das OKW deckt Themen von sehr unterschiedlicher Spezialisierungstiefe ab, zum Teil sehr spezifischen, ja nachgerade kleinteiligen Sonderproblemen gewidmet, deren Herkunft aus der Truppenpraxis der Gutachtenfrage anzusehen ist. Es finden sich dort Themen wie:

- Art. 52 und 53 der Haager Landkriegsordnung (HLKO)

- Neutrale Staatsangehörige in der Wehrmacht kriegsführender Staaten

- Art. 14 des V. Haager Abkommens vom 18.10.1907

- Rückführung entlassener Kriegsgefangener in die Kriegsgefangenschaft

- Beurteilung der Verwendung von Phosphorbrandbomben

- Seenotflugzeuge

- Sanitätspersonal und militärische Hilfsdienste

- Kennzeichnung der Luftabwehrhelfer/Kennzeichnung im Luftkrieg

- Flugzeugbesatzungen der Luftstreitkräfte des De-Gaulle-Komitees an der Ostfront

- Eheschließung belgischer Kriegsgefangener

- Strafverfolgung gegen Kriegsgefangene durch die zivilen Strafgerichte

- Schrotgewehre und -munition, Zulässigkeit für Wachmannschaften

Diese Gutachten sind bewusst nüchtern gehalten und breiten im Kern vor allem das einschlägige Normenmaterial aus und erläutern dessen Implikationen dann für die nicht völkerrechtlich vorgebildeten Militärstäbe. Daneben finden sich im Archivmaterial aber auch eine Reihe von Gutachten zu Fragen des Wirtschaftskriegs, des Prisenrechts und der Stellung Neutraler, ferner einige Gutachten zu eher grundsätzlichen Fragen (meist aus der Feder von Hermann Mosler) wie:

- Abgrenzung zwischen Land- und Seekriegsrecht

- Widerstand in den besetzten Gebieten

- Geschützte Städte

Sieht man sich diese gutachterlichen Stellungnahmen exemplarisch näher an, so zeigt sich ein dezidiert sachlicher Ton. Herausgegriffen sei etwa das Gutachten zum Verhältnis von Art. 52 und 53 HLKO und allgemein zu den Befugnissen der Besatzungsmacht, Privateigentum der Bewohner der besetzten Gebiete für die Zwecke der Besatzungsarmee zu requirieren.[10] Das Gutachten entfaltet zunächst den Normtext der fraglichen Bestimmungen, rekonstruiert – im Sinne einer historischen Auslegung – den Entstehungskontext der Bestimmungen, mit einem besonderen Augenmerk auf den einschlägigen Debatten der Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907, und zieht auch eine Reihe prominenter Stimmen aus dem englisch- und französischsprachigen Schrifttum zur Auslegung heran, um dann – mit Blick auf Ziel und Zweck der Bestimmungen – zu einer eher restriktiven Auslegung der Bestimmungen zu gelangen, die die Grenzen der Requisitionsbefugnis der Besatzungsmacht betont.

Ein weiteres Gutachten mit allgemeiner Thematik ist die Ausarbeitung zum Thema der geschützten Städte.[11] Hier wird im einleitenden Teil herausgearbeitet, dass die bestehenden Normen des Kriegsvölkerrechts zum Schutz der Zivilbevölkerung und ziviler Objekte nicht ausreichen, um größere Städte vor Bombardierungen und Kampfhandlungen zu bewahren. Selbst wenn gezielt alle Truppenteile und militärischen Einrichtungen verlegt beziehungsweise aufgelöst worden sind, einschließlich der militärisch relevanten Regierungs- und Verwaltungsstellen, bleiben immer noch erhebliche Restrisiken – was nicht zuletzt mit den Unklarheiten der Kategorie der „militärischen Ziele“ zusammenhängt. Besteht wirklich ein ernsthaftes Interesse daran, eine Stadt intakt in die Hände des Gegners fallen zu lassen, um die dort gelegenen Kulturgüter wie die Bevölkerung der Stadt zu schonen, so bedarf es letztlich spezieller Vereinbarungen mit der gegnerischen Konfliktpartei. Aufbauend auf einer sorgfältigen Rekonstruktion der jüngeren Staatenpraxis zur Frage der geschützten Städte werden die konkreten Voraussetzungen einer solchen Schutzvereinbarung herausgearbeitet. Geschrieben in einer relativ späten Phase des Krieges, handelte es sich mit Blick auf die bevorstehende Schlussphase des Krieges um eine hochgradig wichtige Fragestellung – was so aber natürlich angesichts der nationalsozialistischen „Endsieg“-Propaganda nicht gesagt beziehungsweise geschrieben werden konnte.

Von erheblicher Relevanz für die Praxis der deutschen Besatzungstruppen war eine gutachterliche Stellungnahme zu einem besonders heiklen Punkt der Besatzungspraxis, das Gutachten zu „Widerstand in besetzten Gebieten“.[12] Heikel ist dieses Thema, da im Gefolge der alten „Franktireurs“-Debatte hier von Preußen und dann dem Deutschen Reich schon immer eine recht rigide Position vertreten wurde, die überaus harsche Gegenmaßnahmen zuließ, während zugleich die Kodifikation der HLKO das Problem nur sehr unzureichend regelte. In der Praxis führte dies zu einem sehr harten und blutigen Vorgehen der deutschen Besatzungstruppen gegen Widerstandsbewegungen. Hermann Mosler weist in dem Gutachten mit sehr differenzierter Argumentation die These zurück, der „Heimatstaat“ begehe mit der Aufstachelung zum Widerstand und der Förderung von Widerstandsaktionen ein völkerrechtliches Delikt. Dem Staat, dem das Gebiet territorial im Völkerrecht weiter zugeordnet sei, stehe im Grundsatz durchaus das Recht zu, den bewaffneten Kampf gegen die Besetzung fortzusetzen. Für die Bevölkerung des besetzten Gebietes, die sich in den bewaffneten Widerstand einbringe, stelle die Teilnahme an Handlungen des Widerstands allerdings einen „Risikoakt“ dar, denn die handelnden Individuen seien völkerrechtlich kaum geschützt, schon gar nicht durch den Kombattantenstatus, aber auch sonst gebe es kaum Schutzvorkehrungen für in den Widerstand involvierte Individuen. Was bei diesen Ausführungen völlig ausgespart bleibt – weil wohl auch nicht durch den Gutachtenauftrag abgedeckt – sind die besonders heiklen Problematiken der strafrechtlichen Verfolgung wegen „Freischärlerei“ und des „Kriegsverrats“ nach dem deutschen Militärstrafgesetzbuch. Ob Bewohner besetzter Gebiete, deren primäre (auch rechtlich geforderte) Loyalität ihrer Staatsangehörigkeit gilt, wirklich mit Widerstandsakten „Verrat“ gegenüber der Besatzungsmacht begehen können, ist durchaus problematisch.[13]

An diesem Beispiel zeigen sich dann auch die Grenzen der geschilderten Gutachtenpraxis. Die gutachterlichen Stellungnahmen waren in der Regel durch die Gutachtenaufträge thematisch sehr eng eingegrenzt und waren damit kein Ort kritischer Reflexion der Praxis deutscher Kriegführung und der Praktiken militärischer Besetzung in weiten Teilen Ostmittel- und Osteuropas – soweit eine kritische Reflexion im institutionellen Kontext eines totalitären Regimes im Kriegszustand überhaupt denkbar gewesen wäre. Was die Gutachten durch ihren trocken-nüchternen, dezidiert völkerrechtspositivistischen Ton jedoch leisteten, war eine Versachlichung der Debatte – und eine Mahnung daran, dass Kriegführung nicht im rechtlichen Vakuum stattfindet, sondern etablierten Regeln des Kriegsvölkerrechts unterliegt.

Wirkungen?

Was aus den Akten in der Regel kaum zu rekonstruieren ist, ist die Wirkung dieser Gutachten. Ob überhaupt, und welche, Auswirkungen die Gutachten für die militärische Praxis hatten, wissen wir in der Regel nicht. Eine seriöse Impact-Analyse ist angesichts des fragmentarischen Archivmaterials kaum zu leisten. Schon die Reaktionen, die die über das Amt Ausland/Abwehr an das OKW geleiteten Gutachten dort auslösten, sind im Regelfall nicht ernsthaft zu rekonstruieren, von den Wirkungen auf die Truppenpraxis ganz zu schweigen.

Es handelte sich, schon vom institutionellen Kontext her, durchgängig um Beratungspapiere für die militärische Führung, an die sie allerdings nur unter Durchlaufen mehrerer institutioneller Filter gelangten. Schon in der Wehrmachtsabteilung des OKW, Gruppe III, Referat Völkerrecht/Wehrrecht unter dem Geheimen Kriegsrat Dr. Maximilian Wagner, stießen diese Papiere üblicherweise auf ein gehöriges Maß an Skepsis, war der noch im preußischen Kriegsministerium der Kaiserzeit sozialisierte Gruppenleiter doch ein Militärjurist in der Tradition der preußischen Militärjustiz, mit starker Skepsis gegenüber dem Völkerrecht.[14] Nur in Einzelfällen lassen sich die Wirkungen derartiger Gutachten halbwegs rekonstruieren. Eines dieser Beispiele ist die in dem Dokumentenband von Ger van Roon zu Helmuth James Graf von Moltke dokumentierte Vortragsnotiz für Admiral Canaris zur Fesselung von Kriegsgefangenen, die im Rahmen der Tätigkeit von Graf Moltke in der Gruppe VI des Amtes Ausland/Abwehr entstanden ist.[15] In Reaktion auf Praktiken der Militärs, Kriegsgefangene aus den Streitkräften der Alliierten in Ketten zu legen, wies Moltke darauf hin, dies sei nicht nur kriegsvölkerrechtlich problematisch, sondern schade auch politisch den Interessen des Reiches, da man sich im Kriegsgefangenenrecht in einem Bereich unmittelbar wirksamer Reziprozitäten bewege, wo zu erwarten sei, dass eine Repressalie dann von der Gegenseite wiederum mit Repressalien beantwortet werde. Im Ergebnis sei diese Maßnahme kontraproduktiv für deutsche Interessen – ein Argument, das ersichtlich Gehör fand.[16]

Nicht durchgängig gab es allerdings derartige Kontexte unmittelbarer Reziprozität, die auch hartleibige Militärs zum Nachdenken über die Folgen des eigenen Tuns zwang. In der Regel war, vor allem im Kontext des Rechts der militärische Besetzung, keine direkte Problemfolge für die Wehrmacht und die (häufig zivilen) Besatzungsbehörden zu erwarten, was dazu geführt haben dürfe, dass die Botschaften der Gutachten ungehört verhallten – Befolgung des Völkerrechts um seiner selbst willen war keine traditionelle Tugend deutscher Streitkräfte, und schon gar nicht der, unter der Dominanz der Partei stehenden, Besatzungsverwaltungen. Gleichwohl handelt es sich bei den noch auffindbaren Gutachten um ernsthafte Bemühungen, das OKW an die völkerrechtlichen Schranken zu erinnern, denen Kriegführung eigentlich unterliegt. Schon das war unter den obwaltenden Umständen nicht gering zu achten, und stellt keine „Fortführung des Krieges mit rechtlichen Mitteln“ dar, sondern ist eher, im Gegenteil, Ausfluss des klassischen Bestrebens der „gentle civilizer“ und eines den Gedanken der Aufklärung verhafteten Völkerrechts, die Brutalitäten des Krieges rechtlich einzuhegen. Mehr war unter den Umständen eines mit ideologischer Härte geführten „totalen Krieges“ wohl kaum zu leisten.

***

[1] Lassa Oppenheim, International Law, Bd. 2: Disputes, War and Neutrality, 4. Ausg., London: Longmans, Green and Co 1926.

[2] Zu den Ambivalenzen in dessen Haltung zum Nationalsozialismus, siehe: Philipp Glahé, Völkerrecht im Widerstand? Berthold von Stauffenberg in der Erinnerungskultur des Instituts, MPIL100.de.

[3] Andreas Toppe, Militär und Kriegsvölkerrecht: Rechtsnorm, Fachdiskurs und Kriegspraxis in Deutschland 1899–1940, München: Oldenbourg 2008, 208.

[4] Näher: Toppe (Fn. 3), 210.

[5] Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. 3: Staats- und

Verwaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur 1914–1945, München: C.H. Beck 1999, 395f.

[6] Toppe (Fn. 32), 193.

[7] Toppe (Fn. 3), 191–193.

[8] Toppe (Fn. 3), 193.

[9] PA AA, R 4698.

[10] Hermann Mosler, [Gutachten zu] „Art. 52 und 53 der Haager Landkriegsordnung“, MPIL-Archiv.

[11] Hermann Mosler, [Gutachten zu] „Geschützte Städte“, MPIL-Archiv.

[12] Hermann Mosler, [Gutachten zu] „Widerstand in besetzten Gebieten“, MPIL-Archiv.

[13] Vgl., zur darüber im Ausschuss für Völkerrecht geführten Debatte, näher: Toppe (Fn. 3), 406 ff.

[14] Vgl.: Toppe (Fn. 3), 189.

[15] Vgl. dazu: Helmuth James Graf von Moltke, Völkerrecht im Dienste der Menschen, herausgegeben von Ger van Roon, Berlin: Siedler 1986, 269 f.; 274.

[16] Vgl.: von Moltke (Fn. 14), 25.

English

A Continuation of War by Other Means?

In the interwar period, international humanitarian law was still perceived as a central component of the regulatory architecture of international law, as war was still considered a standard means of politics — despite all jurisprudential efforts to restrict the use of war as a means of asserting interests, culminating in the Briand-Kellogg Pact of 1928. The importance that legal issues relating to war still had can be gauged by looking at the leading (English-language) textbook on international law of the time, Lassa Oppenheim’s International Law. By the fourth edition, published in 1926, the scope of the material had grown so much that it had to be divided into two volumes — one of which was devoted exclusively to questions of “Disputes, War and Neutrality”.[1] A similar arrangement of material, with a large proportion devoted to legal issues of war, can also be found in other textbooks of the time — and since what is called peacekeeping today was still in its infancy, the focus was essentially on the traditional issues of the international law of war.

Political and Institutional Context

Accordingly, questions of the international law of war had always been addressed in the research of the Kaiser Wilhelm Institute for Comparative Public Law and International Law (KWI). Yet, this subject was brought to the forefront in 1934, when Viktor Bruns established a separate department for the law of war at the Institute, which was to assist him in his role as chairman of the Committee for International Law of the “Academy for German Law” and served as a central forum for discussions on the envisaged future restructuring of international law in the spirit of National Socialism. In 1935, Berthold Graf Schenk von Stauffenberg was appointed head of the law of war department. As a scientific member of the KWI, he also went on to become a member of the Committee for the Law of War of the “Academy for German Law”, alongside Bruns, Ernst Schmitz, and Carl Bilfinger. From the beginning of the war, he was seconded as a naval staff judge to the High Command of the Navy as an advisor on international law.[2]

In his book Militär und Kriegsvölkerrecht (“Military and International Law of War”), historian Andreas Toppe describes Bruns’ work in this context with the following words:

“The director of the Institute for Comparative Public Law and International Law, Professor Viktor Bruns, was certainly not a National Socialist. Nor could he be considered “on the edge” […]. But he could be understood as a representative of the school of thought ‘that sought to support, with jurisprudential arguments, a vigorous revisionist policy of Germany’. His struggle against Versailles and his “unmasking” of the League of Nations as a political interest group, however, inevitably led to a diction that promoted the overcoming of legal positivism and thus, by its nature, came dangerously close to the language imposed by the National Socialists after 1933.”[3]

After 1933, Viktor Bruns had indeed deliberately pursued a strategy of intensive networking with the innermost circles of the new National Socialist elite.[4] This close connection with the leadership circles of the new regime had an important protective function for the KWI, its employees, and the modalities of international law research at the Institute. As Michael Stolleis writes, it enabled the Institute to guarantee a “kind of safe haven for internationality and information”.[5] Director Bruns’ strategy resulted in a relatively high degree of internal freedom, which was rather unusual, considering the general environment at the time. This is illustrated very clearly by the Institute’s internal documents and also in the expert opinions of this era. These reveal little pressure to conform to the common diction of National Socialist international law scholars and the “konkretes Ordnungsdenken” (roughly: “theory of factual order”) à la Carl Schmitt — the Institute tended to steer clear of this ‘murmuring’ diction. The safe path for the scholars at the Institute was quite obviously to retreat to a restrained language (and methodology) in the style of classical international law positivism. The analysis of a surviving lecture manuscript by Ernst Schmitz, then deputy director of the KWI, for a series of lectures on the law of war at the University of Berlin in 1938, published on this blog by Raphael Schäfer, confirms this finding: Schmitz’s style was in line with the “traditional Prussian-German school of the law of war” and deliberately avoided echoing National Socialist diction, Schäfer finds; it lacks any “language characteristic of the intellectual and political mindset of the era”.

This general finding is reflected in the style of the expert opinions on international law produced during the war years, which are all kept in a sober and classic legal positivist tone, avoiding the (strongly ideological) jargon of National Socialist international law doctrine. To assess these opinions, one should be familiar with the institutional context in which they were written. Anticipating the nearing of war, Viktor Bruns had, through the mediation of his friend Admiral Gladisch, contacted the Amt Ausland/Abwehr, the military intelligence service of the Wehrmacht under the leadership of Admiral Canaris.[6] With the incorporation of the department Ausland (Foreign Countries) to the Abwehr (Counterintelligence) in 1938, the office’s tasks included, in addition to providing information on the military situation abroad, dealing with “international law issues of warfare” (with the involvement of the Wehrmacht‘s legal department). For this task, the Office’s Ausland-division had its own group for international law issues, with five departments for questions of the law of war.[7] The (considerable) number of staff was, however, no longer sufficient once war had broken out, and so an agreement on institutionalised cooperation was made between the Amt Ausland/Abwehr and the KWI in August 1939, which made the Institute a kind of scientific service provider for the ministry. This step was not insignificant for the KWI, as it meant that the core scientific staff could be declared indispensable and thus protected from conscription into the Wehrmacht. The Institute’s deputy director, Ernst Schmitz, was sent to the international law group of the Ausland-division as the Institute’s representative. After his sudden death in January 1942, Wilhelm Wengler took his place, followed by Hermann Mosler in January 1944.[8] The Institute had thus become a direct part of the war effort, albeit in an advisory capacity and affiliated with an institution subordinate to the Oberkommando der Wehrmacht (High Command of the Wehrmacht) that was not particularly ideological and offered refuge to some critics of the regime (one may consider, for example, the case of Helmuth James Graf von Moltke, who had ended up in the international law group of the Ausland-division in the course of the mobilisation of 1939).

The KWI’s Expert Opinions and Reports on Questions of the Law of War

The recent archival work of Philipp Glahé has brought to light a whole series of these expert opinions and reports prepared for the Amt Ausland/Abwehr, and indirectly the High Command of the Wehrmacht. In part, access to these documents is owed to research in the Politisches Archiv (Political Archive) of the Foreign Office,[9] while others were discovered in the Institute’s own archives. In the case of the finds from the ministry’s Political Archive, their respective front pages provide a fascinating insight into the complex institutional contexts from which they stem, as exemplified by the following front page of a report on the practice of maritime law (prize law) on the sub-federal level from 1940.

Some of the finds, however, come from Hermann Mosler’s personal collection of files, which he handed over to the Institute in 1995, likely in view of his imminent retirement. These are copies of expert opinions prepared during the same period, which however contain no indication of their institutional context. Here, we must resort to reconstructing the context from the general conditions in which the preparation of expert opinions for the High Command of the Wehrmacht was embedded.

The list of recovered KWI expert opinions for the Amt Ausland/Abwehr and the Wehrmacht, compiled as part of the archival work, covers topics of very different degrees of specialisation. Some reports are devoted to very specific and technical questions, which can easily be identified as having emerged from the concrete situation of active troops. Topics include:

- Articles 52 and 53 of the Fourth Hague Convention of 1907

- Nationals of neutral states in the army of belligerent states

- Article 14 of the Fifth Hague Convention of 1907

- Return of released prisoners of war to captivity

- Assessment of the use of phosphorus incendiary bombs

- Sea rescue aircraft

- Medical personnel and military auxiliary services

- Identification of air defence assistants / identification in air warfare

- Aircraft crews of the Airforce of the French National Committee (“De Gaulle Committee”) on the Eastern Front

- Marriages of Belgian prisoners of war

- Criminal prosecution of prisoners of war by civil criminal courts

- Shotguns and lead shot, admissibility for guard units

These expert opinions are purposely kept in a sober tone. They essentially outline the relevant legal norms and explain their implications for military staff not trained in international law. In addition, however, the archive material contains a number of reports on issues of economic warfare, prize law, and the position of neutral states, as well as some expert opinions on more fundamental issues (mostly penned by Hermann Mosler), such as:

- Distinction between the law of war on land and the law of maritime warfare

- Resistance in occupied territories

- Protected cities

A closer look at these expert opinions reveals a decidedly objective tone. One example is the expert opinion on the relationship between Articles 52 and 53 of the Fourth Hague Convention of 1907 and, more generally, on the legal ability of the occupying power to requisition the private property of the inhabitants of the occupied territories for the purposes of the occupying army:[10] The expert opinion first lays out the text of the relevant norms; then it reconstructs — in the sense of a historical interpretation — the context in which the provisions were created, with particular attention to the relevant debates at the Hague Peace Conferences of 1899 and 1907. It further draws on a number of prominent voices in international law scholarship, including from English- and French-language literature, and finally arrives — with a view to the telos of the provisions — at a rather restrictive interpretation of the norms in question, emphasising the limits of the occupying power’s legal ability of requisition.

Another report of a more general nature is that on protected cities.[11] In its introductory section it is argued that existing norms for the protection of civilians and civilian objects are insufficient to protect larger cities from bombing and combat operations. Even if all military units and facilities, including military-related government and administrative offices, had been relocated or disbanded, there were still considerable residual risks — not least due to the lack of clarity of the category of ‘military targets’. Therefore, if there was a genuine interest in letting a city fall into the hands of the enemy intact — in order to spare cultural monuments or the city’s population — ultimately, special agreements with the opposing party to the conflict were required. The report goes on to outline the specific requirements for such a protection agreement, based on a careful reconstruction of recent state practice on the issue of protected cities. This document, written at a relatively late stage of the war, dealt with an issue of utmost importance, in view of its impending final phase — which, in the face of National Socialist Endsieg-propaganda, could of course not be communicated openly.

Of considerable relevance for the real-life conduct of the German occupying forces was an expert opinion on a particularly sensitive issue: the Report on Resistance in Occupied Territories.[12] The issue was so sensitive because Prussia and then the German Reich, in the tradition of the much older debate on Francs-tireurs, had always taken a rather rigid position, allowing for extremely harsh countermeasures, while, at the same time, the codified rules of the Hague Conventions were sparse and unable to solve the issue comprehensively. In practice, this led to a very tough and bloody treatment of resistance movements by the German occupying forces. In his expert opinion, Hermann Mosler develops a very nuanced argument and ultimately rejects the thesis that the “home state” breaches international law by inciting resistance or promoting acts of resistance. The state to which the territory continues to be assigned under international law is, in principle, entitled to continue the armed struggle against the occupation, he contends. Mosler also holds, however, that participation in acts of resistance constitutes a “risky act” for the population of the occupied, since the individuals involved enjoy hardly any protections under international law — certainly not those of combatant status — and there are few other safeguards for persons involved in the resistance. The report fails to discuss — probably because they were not covered by the inquiry made to the Institute — the particularly difficult issues of criminal prosecution for Freischärlerei (guerrilla warfare) and Kriegsverrat (military treason) under the German Militärstrafgesetzbuch (Military Penal Code). Whether residents of occupied territories, whose primary (and legally required) loyalty is to their nationality, can really be held criminally responsible for committing “treason” against the occupying power through acts of resistance is highly dubious.[13]

This example highlights the limitations of role the KWI played by delivering expert opinions. They were elaborations on the usually very specific subject matters inquired about and not a forum for critical reflection on the realities of German warfare and military occupation in large parts of East-Central Europe and Eastern Europe — insofar as critical reflection would have been at all conceivable within the institutional context of a totalitarian regime at war. What the expert opinions achieved with their sober, decidedly positivist tone, however, was to add objectivity to the debate — and to serve as a reminder that warfare does not take place in a legal vacuum, but is subject to established rules of international law.

Significance?

The effect these expert opinions had can hardly be reconstructed from the files. For the most part, we do not know what impact the expert opinions had on military practice — if they had one at all. A serious impact analysis is hardly possible given the fragmentary archive material. Even the reactions at the High Command of the Wehrmacht to the KWI’s reports forwarded via the Amt Ausland/Abwehr cannot usually be reconstructed in a reliable fashion, much less any possible effects on military practice.

From an institutional perspective, the expert opinions clearly constituted advisory documents for the military leadership, which they were, however, only able to reach after having passed trough multiple institutional filters. In the Wehrmacht-division of the High Command of the Wehrmacht, Group III, Department International Law/Military Law under the lead of Geheimer Kriegsrat (“Privy War Councillor”) Dr Maximilian Wagner, these papers were usually met with a considerable degree of scepticism. Not least because said group leader, who had been socialised in the Prussian Ministry of War during the Imperial Era, remained an exponent of the Prussian military law tradition and thus highly sceptical towards international law.[14] It is only in a limited number of cases that the effects of expert opinions can be somewhat reconstructed. One such example is the lecture note for Admiral Canaris on the shackling of prisoners of war, produced in the context of Graf von Moltke’s work in Group VI of the Amt Ausland/Abwehr, documented in Ger van Roon’s volume of documents on Helmuth James Graf von Moltke:[15] In response to the military’s practice of putting prisoners of war from the Allied armed forces in shackles, Moltke pointed out that this was not only problematic under the international law of war, but also from the perspective of the political interests of the Reich, since the law on prisoners of war was an area governed by immediate reciprocity where it was to be expected that any reprisal would in turn be met with counter-reprisals. As a result, he concluded, this measure was counterproductive to German interests — an argument that evidentially heard.[16]

However, not all questions of military conduct stood in a context of immediate reciprocity, forcing even hard-nosed military leaders to consider the consequences of their actions. Generally, especially in the context of the law of military occupation, no direct consequences were to be expected for the Wehrmacht and the (often civilian) occupation authorities, which is likely to have led to the messages of the expert opinions falling on deaf ears. Compliance with international law for its own sake was not a traditional virtue of the German armed forces, and certainly not of the occupation administrations dominated by the Nacional Socialist Party. Nevertheless, the surviving expert opinions represent serious efforts to remind the High Command of the Wehrmacht of the restrictions international law imposes on the conduct of war. This should not to be discounted, given the prevailing circumstances and does not constitute a “continuation of war by legal means”, but, on the contrary, is the result of the classical endeavour of the “gentle civilisers” and of an international law rooted in the ideas of the Enlightenment to legally contain the brutalities of war. Under the circumstances of a “total war” waged with ideological ferocity, it was hardly possible to achieve more.

***

[1] Lassa Oppenheim, International Law, Vol. 2: Disputes, War and Neutrality, 4. ed., London: Longmans, Green and Co 1926.

[2] On the ambivalences of his position on National Socialism, see: Philipp Glahé, International Law in Resistance? Berthold von Stauffenberg in the Institute’s Culture of Remembrance, MPIL100.de.

[3] Andreas Toppe, Militär und Kriegsvölkerrecht: Rechtsnorm, Fachdiskurs und Kriegspraxis in Deutschland 1899–1940, Munich: Oldenbourg 2008, 208.

[4] For more details, see: Toppe (fn. 3), 210.

[5] Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Vol. 3: Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur 1914–1945, Munich: C.H. Beck 1999, 395f.

[6] Toppe (Fn. 32), 193.

[7] Toppe (Fn. 3), 191–193.

[8] Toppe (Fn. 3), 193.

[9] PA AA, R 4698.

[10] Hermann Mosler, Report on Articles 52 and 53 of the Fourth Hague Convention of 1907 [„Art. 52 und 53 der Haager Landkriegsordnung“], MPIL Archive.

[11] Hermann Mosler, Report on Protected Cities [„Geschützte Städte“], MPIL Archive.

[12] Hermann Mosler, Report on Restance in Occupied Territories [„Widerstand in besetzten Gebieten“], MPIL Archive.

[13] Cf., on the debate in the Committee for International Law on this, in more detail: Toppe (fn. 3), 406 ff.

[14] Cf.: Toppe (fn. 3), 189.

[15] Cf., on this: Helmuth James Graf von Moltke, Völkerrecht im Dienste der Menschen, edited by Ger van Roon, Berlin: Siedler 1986, 269 f.; 274.

[16] Cf.: von Moltke (fn. 14), 25.

Stefan Oeter ist Professor für Öffentliches Recht, Völkerrecht und ausländisches Öffentliches Recht an der Universität Hamburg. Von 1987 bis 1997 war er als Referent am MPIL tätig.

Institute staff with members of the Luftwaffe at the KWI (Photo: undated, AMPG, VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWI auslöffRechtuVölkerrecht III/47)

Institute staff with members of the Luftwaffe at the KWI (Photo: undated, AMPG, VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWI auslöffRechtuVölkerrecht III/47)

Pingback: Eine Frage der Klasse. Die Sekretärinnen des Instituts 1924–1997 – MPIL100

Pingback: Die Welt von Gestern. Das Institut und der Zweite Weltkrieg aus Tagebuchaufzeichnungen – MPIL100